中小企業診断士の資格とは 取得方法・試験概要・仕事内容等を解説

「中小企業診断士ってなに?」

「中小企業診断士を取るとどんなメリットがある?」

「国家資格だから、難しいのかな?」

中小企業診断士の資格について、こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

この記事では、中小企業診断士の概要から仕事内容、取得するメリット、目指せる就職先、資格取得までの流れや難易度まで、分かりやすく解説します。

読み終わったあとは、中小企業診断士への理解がぐっと深まっているはずです。

中小企業診断士の資格とは

初めに、中小企業診断士の資格とは何なのか、概要から仕事内容まで詳しく解説します。

-

中小企業診断士の概要

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家で、国家資格です。

「日本で唯一の経営コンサルタントの国家資格」といわれており、中小企業の経営にアドバイスしたり、課題を解決に導いたりすることが主な役割とされています。

現在、多くの中小企業が直面しているのが「原価高騰」や「インフレによる購買意欲低下」、「人手不足」といった問題です。特に、「販売不振」は企業が倒産する理由の7~8割を占めており、企業はいかにして商品やサービスを売るか、いかにして経営活動にかかるコストを削減するかが求められています。

また、「人手不足」も大きな問題です。少子高齢化が進む中、大企業が知名度で人材を獲得しやすい一方、中小企業は就活生を獲得するために、さまざまな努力を行う必要があります。

このように、中小企業には経営活動に関わる課題が多くあります。中小企業診断士は、そういった中小企業の経営課題にアプローチし、事業の持続・成長をサポートする、なくてはならない存在なのです。

-

中小企業診断士の仕事内容

中小企業診断士の仕事内容として中心にあるのが、経営コンサルティングです。主な仕事内容を、順序立てて見ていきましょう。

まずは、企業からの依頼を受け、財務諸表などの資料分析やヒアリングを通じて、企業の現状を深く理解することから始まります。この過程で、収益性や生産性、組織体制など、多角的な視点から経営上の課題を洗い出します。

次に、分析結果に基づいて具体的な改善策を立案します。例えば、コスト削減や販路拡大、新規事業立ち上げ、IT導入支援などです。企業の状況に応じた最適な解決策を診断報告書としてまとめ、企業に提案します。

提案だけで終わらず、経営計画の策定支援や実行後のフォローアップまで伴走することも、重要な役割です。

また、国や自治体の中小企業支援策の活用をサポートしたり、企業と金融機関をつなぐパイプ役を担ったりと、その仕事内容は多岐にわたります。

中小企業診断士の年収

中小企業診断士の年収は、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、903.2万円です。一方で、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均年収は460万円なので、中小企業診断士の年収は平均よりも2倍近く高いことが分かります。

詳しくは後述しますが、中小企業診断士はコンサルティング会社や中小企業認定支援機関、会計・税理士事務所に勤めることが多いです。これらの職場や、中小企業診断士としての業務には高い専門性が求められるので、平均年収も高い傾向があります。

また、厚生労働省の職業情報提供サイト job tagによると、中小企業診断士の一般的な就業形態は「正規の職員、従業員」が47.4%、「自営、フリーランス」は57.9%とのことでした。

これは、自営業やフリーランスとして就業している方が、正職員よりも上回っている傾向ということを示しており、「中小企業診断士は独立開業しやすい仕事」とも考えられます。

独立開業は、クライアントを探すところから業務を完了するまで、自らが主体となって行うことになるため、責任や負担は企業に勤めている際よりも大きくなります。しかし、その分報酬ややりがいは大きく、年収1,000万円超えも難しくはないでしょう。

高い年収を求める方にとっては、中小企業診断士の仕事や将来の独立開業は、有力な選択肢となり得ます。

出典:令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況厚生労働省

出典:令和5年分 民間給与実態統計調査国税庁

出典:中小企業診断士厚生労働省 職業情報提供サイト job tag

中小企業診断士を取得するメリット

中小企業診断士への理解が深まったところで、次に中小企業診断士の資格を取得するメリットを見ていきましょう。

-

経営の知識が身につく

中小企業診断士の試験科目は、企業の経営戦略、運営管理、財務・会計、法務、情報システムなど、企業経営に関わるあらゆる分野を網羅しています。そのため、これらを学習することで、経営に関する知識をゼロから体系的に習得できます。

一部の専門分野に特化するのではなく、企業全体を俯瞰して課題を分析し、最適な解決策を導き出す能力を培うことは、経営者に求められる能力を身につけるのと同じです。総合的な知識と思考力が、経営コンサルティング業務はもちろん、あらゆるビジネスシーンで強力な武器となるでしょう。

-

AIに代替されにくい仕事ができる

近年、AIの発展により多くの仕事が自動化されるといわれています。しかし、中小企業診断士の核となる業務は、AIによる代替が極めて難しい内容です。

企業の経営課題は、財務諸表などの定量的なデータだけで解決できるものではありません。経営者の思いやビジョン、従業員のモチベーション、企業風土といった定性的な要素を深く理解すること。そして、クライアントである企業や経営者に寄り添ったコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、課題解決へと導くプロセスは、人間にしかできません。

このように、高度な対人スキルや課題解決能力が求められるため、将来性が非常に高い専門職といえるのです。

-

就職・転職に有利

中小企業診断士の資格は、経営に関する高い専門性を持つことを、客観的に証明してくれる国家資格です。そのため、就職・転職市場においては高く評価されます。

特に、コンサルティング会社や一般企業の経営部門など、高度な経営知識が求められる業界・職種への転職では、強力なアピールポイントとなるでしょう。資格取得で得た知識だけでなく、論理的思考力や問題解決能力も評価の対象となります。

未経験の業界・職種へ挑戦する場合でも、ポテンシャルの高さを証明する材料となり、キャリアの選択肢を大きく広げられるでしょう。

-

キャリアアップ・昇給の可能性

企業によっては、中小企業診断士の資格取得者に対して、資格手当(月1万〜3万円程度)を支給したり、昇進の評価項目として加点したりする場合があります。

資格取得を通じて身につけた経営知識や分析能力を実務で発揮し、自社の業績向上に貢献することで、より責任のあるポジションへ抜擢される可能性も。中小企業診断士の資格取得が、自身の市場価値を高めることはもちろん、社内でのキャリアアップや収入増に直結するかもしれません。

-

独立開業も視野に入る

中小企業診断士は、コンサルティング会社などに所属せず、経営コンサルタントとして独立開業する道もあります。「中小企業診断士の年収」で解説したように、中小企業診断士は独立開業している方の割合が半数を超えている状況です。

独占業務はないものの、国や地方自治体、商工会議所などが実施する専門家派遣事業など、中小企業診断士資格保有者向けの公的業務が多数あります。まずはこのような業務で実績を積んでいき、その後民間企業から案件を獲得していく——というのが、中小企業診断士の独立開業の王道のルートです。

独立開業では、実力次第で企業に勤めていた頃を大きく上回る収入を得ることも夢ではありません。働き方の自由度と高い収入を両立できる点は、大きな魅力です。

中小企業診断士の就職先

「中小企業診断士の資格を取得するメリット」で、就職・転職に有利になることをご紹介しましたが、中小企業診断士の資格を持っていると、どのような仕事に就きやすくなるのでしょうか。

ここでは、中小企業診断士の資格を生かしやすい就職先を紹介します。

-

コンサルティング会社

中小企業診断士の資格を生かしやすい就職先として、第一に挙げられるのがコンサルティング会社です。しかし、コンサルティング会社といっても複数の種類があるので、ここでは代表的なものを見ていきましょう。

-

戦略系コンサルティング会社

全社における経営戦略や新規事業戦略、M&A戦略など、企業の経営層が抱える経営課題の解決に特化したコンサルティング会社。

コンサルティング会社の中でも、特にハイレベルな論理的思考力や分析能力が求められます。クライアントはグローバルな大企業が多く、企業の未来を左右する仕事に携われます。

-

総合系コンサルティング会社

戦略立案から業務改善、システム導入、アウトソーシングまで、企業のあらゆる経営課題をワンストップで支援します。

企業の課題を包括的に捉え、戦略の実行まで責任を持って伴走するスタイル。クライアントと長期的な関係を築きながら、変革をサポートします。

-

IT系コンサルティング会社

IT戦略の立案やシステムの導入を通じて、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するコンサルティング会社。

基幹システムの刷新からクラウド導入、AI・データ分析の活用まで、テクノロジーを軸とした経営改革を得意とします。ITと経営の両方の知識が必要です。

-

業界特化型コンサルティング会社

金融や医療、製造業など、特定の業界に特化したコンサルティング会社です。その業界ならではのビジネス慣習や規制に精通したコンサルタントが支援を行います。

専門性が高いため、特定の分野でキャリアを築きたい人に向いているといえるでしょう。

-

中小企業認定支援機関

中小企業認定支援機関は、正式には「認定経営革新等支援機関」といいます。中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関のことで、商工会・商工会議所が代表的です。

公的な立場から、地域経済の活性化を担います。主な業務は、窓口で経営相談に応じたり、専門家としてクライアントのもとへ派遣されたり、さらに補助金申請を支援したりと幅広いです。

多様な業種や規模の企業と接するため、自身の知見を広げながら地域社会に貢献したい方に最適といえるでしょう。

-

会計・税理士事務所

会計・税理士事務所においても、中小企業診断士の資格は非常に価値があります。会計や税務の専門サービスに加えて、経営コンサルティングの視点を取り入れることで、他事務所との差別化を図れるためです。

例えば、クライアント企業の月次決算データをもとに、資金繰り改善や経営戦略の策定を支援することも可能になります。会計・税務の専門性に、中小企業診断士としての経営知識を掛け合わせることで、企業の成長を力強く後押しできます。

-

一般企業の経営部門

一般企業の経営部門では、自社の経営課題を客観的に分析し、経営戦略の立案や新規事業開発など、企業の中核を担う業務に携わります。中小企業診断士試験で培った幅広い知識は、このような業務において必ず役立ちます。

社内でのキャリアアップはもちろん、将来的に経営幹部を目指す方にとっても、中小企業診断士の資格は大きな武器となるでしょう。

中小企業診断士の取り方・難易度

中小企業診断士の資格はどのようにして取得するのでしょうか。また、中小企業診断士がどれくらい難しいのか気になる方も多いはず。

ここでは、中小企業診断士の資格の取り方と、難易度を解説します。

-

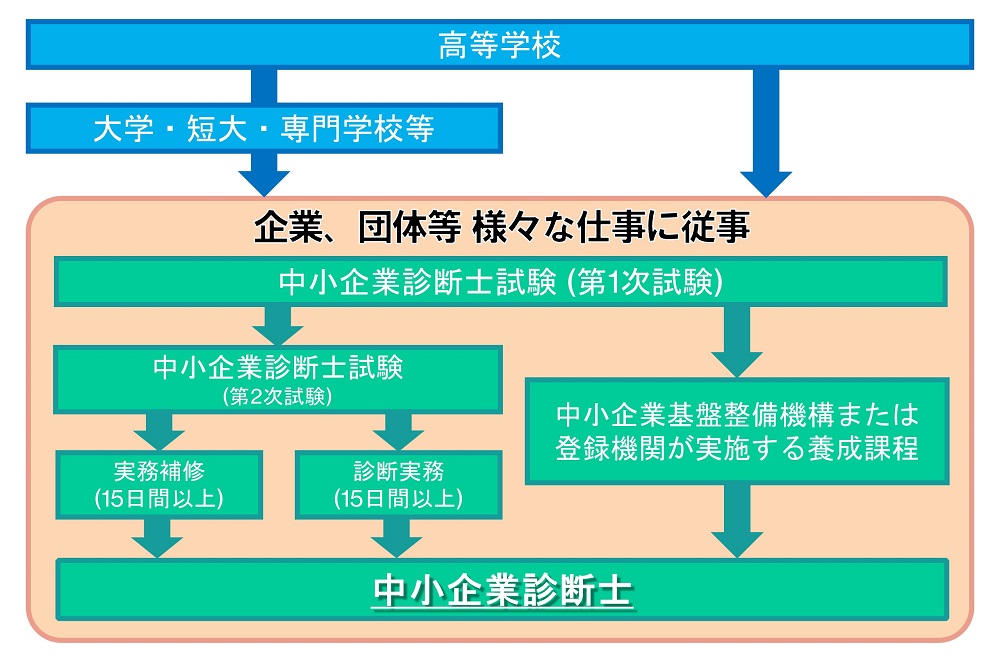

中小企業診断士になるまでの流れ

中小企業診断士になるための道のりは、まず、中小企業診断協会が実施する1次試験に合格する必要があります。その後は2つの方法があり、1つめは同協会が実施する2次試験に合格し実務補習を修了するか、15日以上の診断実務を行う方法。もう1つは中小企業基盤整備機構又は登録養成機関が実施する養成課程を修了する方法があります。

- 第1次試験 (毎年8月ごろ)

以下、経営に関する7科目の知識が問われます。マークシート形式です。

出典:中小企業診断士試験問題一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会

- 経済学・経済政策

- 財務・会計

- 企業経営理論

- 運営管理(オペレーション・マネジメント)

- 経営法務

- 経営情報システム

- 中小企業経営・中小企業政策

- 第2次筆記試験 (毎年10月ごろ)

第1次試験に合格した人のみ受けられます。記述式で、4科目が出題されます。 - 第2次口述試験 (毎年1月ごろ)

第2次筆記試験に合格した人のみ受けられます。面接試験ですが、合格率は99%とほぼすべての方が合格する傾向です。

- 第1次試験 (毎年8月ごろ)

試験すべてに合格した後は、「実務要件」です。15日間の「実務補修」または「実務従事(診断実務)」が必要になります。ここでは、実際の企業を相手にコンサルティングを経験します。

これらの全課程をクリアすることで、晴れて中小企業診断士として登録され、正式に活動を開始できるようになるのです。

出典:中小企業診断士試験一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会

-

中小企業診断士試験の難易度

中小企業診断士試験の難易度は、非常に高いといえます。上記で紹介したように、合格までは3つの試験があり、最終的な合格率は例年5%前後です。

なお、第1次試験の合格率は20〜30%程度で、第2次筆記試験は第1次試験に合格しなければ受験できません。

また、第2次筆記試験の合格率は約20%で、第1次試験よりも低い傾向です。これは、第2次筆記試験が記述式であり、知識だけでなく思考力や応用力が問われるためと考えられます。

中小企業診断士試験合格までに必要な勉強時間は、約1,000時間といわれています。1日3時間の勉強を毎日・丸1年行うとこの時間に到達する計算で、合格には大きな努力が不可欠です。

社会人になると、この勉強時間を確保するのは難しい場合がほとんど。そのため、中小企業診断士の資格取得を目指すなら、学生の時点で勉強を進め、合格を狙うのがベストです。

中小企業診断士制度に関する立正大学の取り組み

-

経営学部 川村ゼミ × 埼玉県中小企業診断協会 産学連携授業

立正大学 経営学部では、4年間のカリキュラムにおいて関連する講義を体系的に受講することで、中小企業診断士の資格取得に役立つ知識を得られるようになっています。

卒業後の進路/資格・免許立正大学経営学部オリジナルサイト

ここでは、2024年度に川村ゼミで実施された、埼玉県中小企業診断協会との産業連携授業をご紹介します。

この産業連携授業では、マーケティングと財務という2つの視点から事例研究に取り組みました。マーケティング分野では、売上向上に関わるフレームワークを学び、グループワークを通じて具体的な改善策を検討。財務分野では、財務諸表の読み方や資金調達方法について学び、経営計画を作成しました。

どちらの事例研究においても、グループごとに解決策を考え、パワーポイントにてスライドを作成し、発表を実施。発表後には講師との質疑応答が行われ、的確なフィードバックやアドバイスもあったことで、実践的な課題解決能力とプレゼンテーション能力を養う機会となりました。

立正大学 経営学部は、他大学では3年次から始まることが多いゼミナールを、2年次から開始するのが魅力の一つです。ゼミナールは少人数で、生徒と教員との距離が近いので、自らの研究を深めやすい場といえます。

埼玉県中小企業診断協会との産学連携授業については、以下のページで詳しく解説しているので、気になる方はぜひご覧ください。

-

JICA(国際協力機構) カメルーン本邦研修プログラム

2024年7月4日(木) 立正大学品川キャンパスに日本の中小企業支援制度を学び、中小企業をサポートするコンサルタント育成のため、カメルーン政府およびJICA(国際協力機構)の方々が訪れました。今回の交流事業は2015年からJICAが継続支援を行っている、カメルーンの中小企業支援事業の一環として実現しました。

当日は経営学部 川村教授が中小企業診断士制度を中心とした講義を行いました。川村教授は中小企業研究を専門としており、中小企業診断士制度や経営コンサルティングに関する研究業績を有しています。1時間ほどの講義が実施されましたが、中小企業診断士制度の変遷や政策の重要性などの説明は熱を帯びたものとなりました。また、カメルーン側の出席者からも多数の質問が寄せられ、予定時間を超過しても質問が絶えることはありませんでした。活発な意見交換が行われ、カメルーン側出席者の関心の高さをうかがわせました。

参考:JICAカメルーン本邦研修プログラムに経営学部が参加しました経営学部オリジナルサイト

まとめ

中小企業診断士は、「日本で唯一の経営コンサルタントの国家資格」といわれる資格です。

資格取得までにいくつもの試験があり、最終的な合格率は5%前後と難しめではあるものの、取得すれば就職やキャリアアップの強力な支えとなることは間違いありません。

立正大学 経営学部では、4年間のカリキュラムにおいて関連する講義を体系的に受講することで、中小企業診断士の資格取得に向けて効率的な学習を進めることができます。

気になる方は、ぜひ以下から立正大学 経営学部のホームページも見てみてくださいね。

「経営学を学ぶなら」 立正大学 経営学部へ

経営学は実践的な学問であり、理論と実践の結びつきが大切です。ヒト、モノ、カネ、情報に合わせて4つの領域を学び、1年次はすべての領域を、そして2年次からはゼミナールで学びの「柱」を決めていきます。また企業や地域とのコラボレーションやアクティブ・ラーニング、グループワーク等を通じて、学んだことをリアルに実践する機会を豊富に用意しています。

立正大学経営学部Webサイトへ