社会心理学とは 活かせる仕事や資格を解説

社会心理学とは、一言でいうと「人と社会の関係に焦点を当てた心理学」です。

個人が社会や集団からどのような心理的影響を受けるか、また、社会や集団に属する人々の心理を研究します。

今回は、そんな社会心理学とは何か、具体例も解説するとともに、社会心理学を生かせる仕事や社会心理学に関係する資格も紹介します。

社会心理学を専門的に学べる立正大学 対人・社会心理学科についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

社会心理学とは

社会心理学とは、「個人が社会や集団からどのような心理的影響を受けるか」また、「社会や集団に属する人々の心理」を大きなテーマとして研究する学問です。

ここでは、社会心理学で学ぶことやその研究方法を通して、社会心理学とは何かを見ていきましょう。

-

社会心理学で学ぶこと

社会心理学では、「個人と社会の相互作用」に焦点を当てます。学ぶ内容は、具体的には以下のような内容です。

- 社会的認知…人間が他者や社会をどのように見て、解釈するのかを研究する。固定概念や偏見も含まれる。

- 対人関係…人間が他者との関係をどう築き、維持するのかを研究する。カウンセリングなどに応用される。

- グループ・ダイナミックス…集団の中で個人がとる行動や、集団内の個人が影響を及ぼし合う相互作用を研究する。リーダーシップや同調行動などが含まれる。

- 意見や価値観の形成…個人の意見や価値観がどのように形成され、変化するかを研究する。マーケティングなどに応用される。

以上は社会心理学の一例ですが、具体例や応用先から、社会心理学で何を学ぶのかがなんとなく分かったのではないでしょうか。

社会心理学では、これらの研究を通じて、「人間が他者をどのように理解するのか」「集団内でどのように振る舞うのか」「社会全体からいかに影響を受けるか」などのメカニズムを解明します。

上記で挙げたように応用範囲は広く、組織行動やマーケティング戦略、教育、メディア、そして個人間のコミュニケーションなどにも活用されます。社会問題の解決にも役立つ、実用性の高い学問なのです。

-

社会心理学の研究方法

社会心理学では、人間が社会や集団でとる複雑な行動を科学的に検証するために、研究目的や対象に応じて複数の方法を使い分けます。

主な方法を見ていきましょう。

-

実験法

人工的に調査を行いたい対象の状況を作り出し、実験します。例えば、参加者を異なる状況下に置き、その反応を調べることで、その状況が個人に与える影響を明らかにします。

個人と社会の因果関係を特定しやすい一方、状況を人工的につくり出すため、現実の場面とは乖離が発生してしまうのがデメリットです。

-

調査法

アンケートやインタビューなどを通じて、人々の意見を収集し、社会や集団に対する人々の考えや行動を理解します。

メリットは大人数のデータが得られる点ですが、個人の認知バイアス(先入観や思い込みなどから、非合理的な判断をしてしまうこと)などから回答にゆがみが出やすいのがデメリットです。

-

事例研究

特定の個人や現象を深く掘り下げ、詳細な理解を得ます。特殊な状況や歴史的な出来事を対象に行われることが多いです。

因果関係やメカニズムを明らかにしやすい一方で、研究者の主観が反映されやすい点には注意しなければなりません。

-

観察法

自然な環境下で人々の行動を直接観察します。変数をコントロールできない一方、現実の状況に即した結果を得られやすいのはメリットです。

-

デジタル技術によるアプローチ

上記の4つは古くから実施されてきた手法ですが、近年は、デジタル技術を活用した新たな研究アプローチも進化しています。例えば、ソーシャルメディアのデータ分析や、バーチャルリアリティを用いた実験などです。

社会心理学の科目

社会心理学で学ぶことや研究方法をご紹介しましたが、「もっと具体的に学べる内容を知りたい!」と思った方もいるかもしれません。

ここでは、社会心理学を専門的に学べる立正大学 心理学部 対人・社会心理学科で実際に開講されている科目から、社会心理学の詳しい内容をご紹介します。

-

パーソナリティ心理学

パーソナリティ(人の性格)をテーマに、外向性や協調性、サイコパシーなどの個人差を取り上げ、それらが人生や社会にどのような影響を与えるかを考えます。また、性格がどのように形成されるのかについても探ります。

-

スポーツ心理学

アスリートのパフォーマンス向上やメンタルヘルス、チーム内のコミュニケーションに関わる心理的仕組みと、科学的研究と実践を通じて、スポーツにおける心理学の理解を深めます。

-

恋愛心理学

人間関係が出会いから親密さを深めていく過程で、「魅力」や「コミュニケーション」が果たす役割を考えます。さらに、好意や恋愛感情、嫉妬や浮気の心理、失恋後の心理などを社会心理学の研究に基づいて理解します。

-

外見心理学

社会や恋愛における外見的魅力の影響を中心に、外見が持つ心理学的側面を探ります。特に、体の中で重要な位置を占める「顔」の機能や、化粧が他者や自分の心理に及ぼす影響について考えます。

-

消費者心理学

消費における人間の行動は、非合理的でありながら一貫性を持っています。その認識の上で、意思決定の過程に生じるさまざまなゆがみと、それによって生じる非合理的な消費行動について理解します。

-

ステレオタイプの心理学

「ステレオタイプ」とは、あるカテゴリーに含まれる人たちに対する、固定化されたイメージのこと。ステレオタイプが形成・維持されるメカニズムを社会心理学的に理解し、現実の社会現象について考察を深めます。

-

社会的貢献の心理学

「人を助ける」「結婚」「孤独死」「近所づきあい」「環境問題」「災害」などの具体例を通して、社会的貢献やよりよい社会づくりに対して、対人・社会心理学をどのように生かせるかを考えます。

社会心理学を活かせる仕事

前提として、社会心理学は、どのような仕事でも役に立つ学問です。なぜなら、私たちは仕事をする上で、必ずどこかしらの集団に属したり、社会と関わりを持ったりしなければならないからです。

ここでは、その中でも、特に社会心理学を生かせる仕事を見ていきましょう。また、社会心理学のどのような知識が生きるのか、解説します。

-

カウンセラー

カウンセラーは、クライエントの悩みや心の問題を解決するために、支援したりアドバイスしたりする仕事です。

カウンセラーの仕事では、例えば「認知的不協和」が役立ちます。これは、信念と行動が矛盾しているときに生じる不快な心理状態で、「健康に悪いと知りながら喫煙する」といった葛藤です。

カウンセラーは、クライエントが抱える矛盾をこの理論の視点から分析し、「なぜその思考パターンに固執するのか」を客観的に考えます。感情論に終わらず、クライアントが持つ葛藤の構造に基づいて効果的にコミュニケーションを行うために不可欠な知識です。

-

キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントは、個人のキャリア設計を支援する仕事です。

キャリアコンサルタントの仕事には、例えば「社会的アイデンティティ」が役立ちます。これは、個人が自分自身を所属する集団(会社やコミュニティなど)の一員として捉える自己認識のことです。

個人のキャリア選択や仕事へのモチベーションは、「〇〇会社の社員」「専門職」といった社会的アイデンティティに強く影響されます。キャリアコンサルタントは、クライアントがどのような集団に帰属し、どのような役割を望んでいるかを理解することで、自己認識に基づいた最適なキャリアの方向性を導き出すのです。

-

公務員(心理職)

公務員の中でも、特に心理職(児童心理司や法務技官、家庭裁判所調査官など)は、社会心理学の知識を直接活用できる職種です。

例えば児童心理司は、家族やクラスメイトとの関係性が原因である子どもの問題行動を、社会的な影響の観点から分析します。また法務技官は、非行や犯罪を犯した人々の再犯防止・社会復帰支援において、「集団規範」や「態度変容」の知識を活用し、集団内での行動をよい方向へ変化させることを促します。

このように社会心理学は、公務員という仕事においても社会福祉や警察、教育など幅広い分野で活躍します。

-

マーケティングリサーチャー

マーケティングリサーチャーは、消費者行動や広告効果などの市場データを収集・分析する仕事です。集められたデータは、企業の販売戦略や国・公共団体の施策に役立てられます。

マーケティングリサーチャーには、社会心理学における「態度」と「説得」の知識が不可欠です。態度とは、ここではある対象(商品やブランド)に対する個人の「好き嫌い」を指します。

マーケティングリサーチャーは、消費者の態度がどのように形成されるか、そして広告や口コミなどの「説得」によって、どのように変化するかを分析します。「なぜ消費者がその商品を選ぶのか」という心理的メカニズムを深く解明することで、精度の高い予測と効果的な戦略立案を可能にするのです。

-

接客業

接客業は、お客さまと直接対話して、商品やサービスを提供する仕事の総称です。飲食店のスタッフや店舗の販売員、ホテルのフロントなどが該当します。

接客業では、社会心理学の「初頭効果」の知識が役立ちます。これは、最初に提示された情報や、最初の段階での経験が、その後の全体的な印象や評価に大きな影響を与える現象です。

接客においては、お客さまとの最初の数分間での挨拶や対応の質、さらにスタッフ自身の身だしなみが、その後のサービス全体に対する評価を決定づけます。すなわち、接客業は「第一印象」がもっとも大切ということです。

これを理解することで、スタッフは笑顔や丁寧な言葉遣い、迅速な対応などに意識を集中し、高い顧客満足度とリピート率の向上につなげられます。

社会心理学に関する資格

社会心理学に関する資格には、どんなものがあるのでしょうか。資格を持っていると、就職や転職、キャリアアップに有利になるだけでなく、「資格相応の知識を有している」ことの証明にもなります。

国家資格から民間資格まで紹介するので、ぜひ取得を目指してみてください。

-

公認心理師

公認心理師は、2017年に誕生した心理職初かつ唯一の国家資格です。保健医療や福祉、教育などの分野で、心理に関する支援が必要な人に対して、支援やアドバイスを行います。

取得には「公認心理師試験への合格」が必要です。また、受験資格を得るまでにいくつかのルートがあるものの、原則として、

・4年制大学で指定科目を履修

・大学院で指定科目を修了、または認定施設で2年以上の実務経験

この2点を満たす必要があります。

資格取得の難易度は高いですが、心理学の専門職として働く上での信頼性が非常に高い資格です。

-

認定心理士

認定心理士は、公益社団法人 日本心理学会が認定する民間資格です。「心理学の専門家として仕事をするために必要な最小限の標準的基礎学力と技能を修得していること」を証明できます。

心理職の専門資格というよりは、大学で心理学を基礎から専門的に学んだことを証明するための資格です。取得に際して試験はなく、4年制大学で日本心理学会が定める所定の科目を履修し、卒業後に申請することで資格を得られます。

心理学の知識を業務に生かす際に、必要な知識を有していることを裏付けるものとして活用されます。

-

社会調査士

社会調査士は、一般社団法人 社会調査協会が認定する民間資格です。社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会事象などを捉える能力を有する「調査の専門家」であることを証明できます。

社会調査士の資格には「社会調査士」と「専門社会調査士」の2つがありますが、「社会調査士」は社会調査の基礎能力を有する専門家として位置づけられており、「専門社会調査士」は高度な調査能力を身につけたプロの社会調査士です。

「社会調査士」を取得するには、社会調査士の資格制度に参加している大学で、所定の科目を在学中に履修し、卒業時に申請します。

マーケティングリサーチや行政でのデータ分析など、社会心理学の知識や技術を、実務に応用できることを示せる資格です。

立正大学 心理学部 対人・社会心理学科について

立正大学 対人・社会心理学科は、人間関係や社会現象の背景にある「こころ」の法則を研究する全国初の学科です。

ここからは、対人・社会心理学科の特徴や進路などをご紹介します。

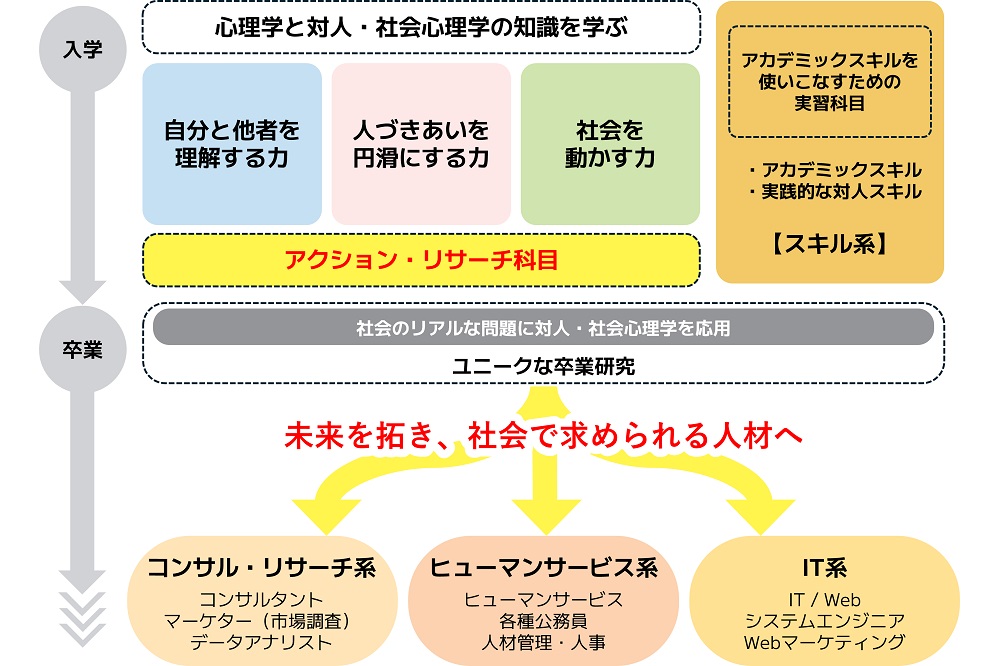

画像出典:立正大学 心理学部 対人・社会心理学科ホームページ

- 学びの特徴

- コミュニケーションをデザインする学び

人と人、人と社会との関係を心理学的に研究する全国初の学科。日常・社会生活での対人関係やコミュニケーションに生かせる心理学を学びます。

- 統計・調査・実験と対人のスキルを修得

調査・実験からデータを収集し分析するアカデミックスキルや、円滑な人間関係、チームワーク等を引き出す実践的な対人スキルを修得します。 - 研究手法を実社会に応用「アクションリサーチ科目」

実社会から課題を抽出し、対人・社会心理学の知見や理論がどう応用できるかを考え提案する新科目。社会での実践力を身につけます。

- コミュニケーションをデザインする学び

-

3つの力を身につけられる

対人・社会心理学科では、日常生活や社会生活で実際に生かせる心理学を学びます。そして、幅広い分野で応用できる「自分と他者を理解する力」「人づきあいを円滑にする力」「社会を動かす力」の3つの力を養います。

- 自分と他者を理解する力

自己が社会的に成立していることを理解し、自己を健康に保つための力を身につけます。パーソナリティ心理学や発達社会心理学で自己理解を深め、ジェンダー心理学やスポーツ心理学、ビジネス心理学などで、人の性質や状況ごとの心理について学びます。 - 人づきあいを円滑にする力

人間関係やコミュニケーションの仕組みを理解し、良好に維持するための力を修得します。外見や恋愛、対人感情など、日常的な人間関係から生まれる事象から、社会や異文化など幅広く人間関係・コミュニケーションにおける心理について学んでいきます。 - 社会を動かす力

状況や環境が個人に与える仕組みを理解し、それらの力を効果的に活用するための方法・スキルを学びます。家族や社会といった集団の心理、また消費者や産業・企業、マーケティングといった経済活動、メディアや社会問題に関する心理について深めていきます。

これらの力は、大学を卒業後、社会に出てから必ず役に立つ力です。

対人・社会心理学科では、この3つの力を養える「専門科目群」のほか、3つの力を実社会につなげる「アクションリサーチ科目群」、アカデミックスキル・実践的な対人スキルを磨く「スキル系科目群」を履修することで、未来をひらき、社会で求められる人材への成長を目指します。

- 自分と他者を理解する力

-

4年間のカリキュラム

対人・社会心理学科の4年間のカリキュラムを、簡単にご紹介します。

- 1年次には、対人・社会心理学の基礎や心理学の基礎を広く学ぶと同時に、情報処理やプレゼンなど、社会人に必要なスキルを養います。

- 2年次は、専門知識を広げるフェーズです。対人・社会心理学の専門科目を学びつつ、研究技法についても習得していきます。

- 3年次には、演習(ゼミ)や実習を通し、培った知識やスキルを現実社会のリアルな問題に活用・応用できるようにします。

- 4年次は、なんといっても「卒業論文・卒業研究」です。4年間の集大成として自分なりの卒業論文・卒業研究を仕上げます。少人数のゼミの強みを生かし、指導教員が一人ひとりの研究をサポートします。

-

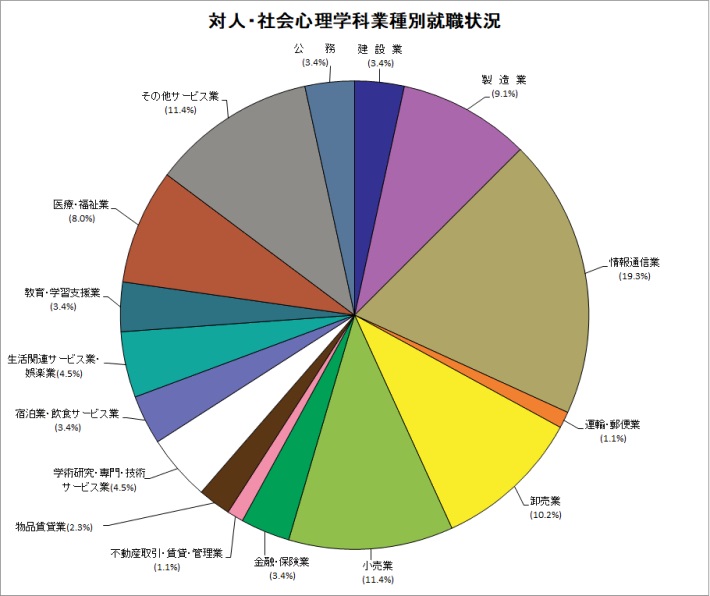

主な就職先

対人・社会心理学科の卒業生の進路は実にさまざまです。以下は、2022年度の対人・社会心理学科の卒業生の業種別就職状況です。

卒業生の皆さんが、多様な業種に就職していることが分かります。

例えば、対人・社会心理学科で身につく力が大いに役立つ代表例として、人と企業を結びつけるキャリアコンサルタント・人材コーディネーターや、社会の状況や市場の動向を常に把握しておく必要があるマーケティングリサーチャー・公務員、常にお客様と向き合う販売員・セールスマンなどが挙げられるでしょう。

しかし、対人・社会心理学科で身につけられる対人スキルや心理学の知識は、あらゆる場で役立つ力です。

将来就きたい仕事が決まっている方も決まっていない方も、社会心理学を学ぶことでどんな仕事・どんな場面で役立つか、ぜひ考えてみてください。

まとめ

社会心理学について、学ぶ内容や方法、具体例のほかに、生かせる仕事や関連資格まで解説してきました。

人と社会の関係に焦点を当てた心理学である社会心理学は、非常に奥深く、学びがいのある学問です。

社会心理学を専門的に学びたいという方は、ぜひ立正大学 対人・社会心理学科への進学も考えてみてください。

ここで身についた「自分と他者を理解する力」「人づきあいを円滑にする力」「社会を動かす力」の3つの力が、学生さんたちの社会での活躍を後押ししてくれるはずです。

「心理学を学ぶなら」 立正大学 心理学部へ

「こころを理解しつながる。」立正大学心理学部は首都圏初の心理学部として、多くの「こころの専門家」を送り出してきました。価値観や生き方が多様化する現代社会の課題に幅広く適用できる力を、2つの応用領域から学んでいきます。

立正大学心理学部Webサイトへ 立正大学心理学部対人・社会心理学科Webサイトへ