社会調査士の資格とは取得方法やキャリア(就職先)を解説

社会調査士は、一般社団法人 社会調査協会が認定する「社会調査」の民間資格です。

社会調査士の資格を有することで、世論や市場動向、社会事象などを捉える「社会調査の知識や技術」があることを証明できます。

この記事では、社会調査士の基本から取得方法、さらにメリットや将来のキャリアまでを、社会調査士への理解がぐっと深まるように解説しています。

さらに、社会調査士の資格を取得できる立正大学 心理学部 対人・社会心理学科についても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

社会調査士とは

社会調査士とは、社会調査協会が認定する民間資格で、「社会調査の専門家」としての能力があることを証明する資格です。

現代社会においては、世論や市場動向、社会事象などを、経験や勘ではなく客観的なデータに基づいて正確に捉える力が求められています。

社会調査士は、そのために必要な専門的な知識と技術を用いて、信頼性の高いデータを収集・分析し、社会のニーズを読み解く能力を持ちます。

資格には、大きく分けて、

- 大学卒業レベルの「社会調査士」

- 大学院修了レベルの高度な調査能力を持つ「専門社会調査士」

この2種類があります。

ちなみに、大学在学中に取得できる「社会調査士(キャンディデイト)」資格もあり、就職活動でのアピール材料として活用することも可能です。

社会調査士の資格の取り方

社会調査士の資格には、大きく分けて「社会調査士」と「専門社会調査士」がありますが、それぞれ取得条件によっていくつかの種類があります。

ここでは、そんな社会調査士の資格と、それぞれの取得方法を解説します。

-

社会調査士

大学卒業時に取得できる、社会調査の基礎能力を証明する資格です。

取得するには、社会調査士の資格制度に参加している大学で、所定の標準カリキュラムA~Gに対応した科目を在学中に履修(E/Fは選択制)する必要があります。

試験はありません。これらの単位を修得し、大学を卒業後に申請することで、資格を取得できます。

調査企画からデータ分析、報告書作成までの一連のプロセスを学んだ証となり、客観的なデータに基づいて社会を読み解く「基礎的なスキルを持つ専門家」であることを証明してくれます。

カリキュラムの詳細は、以下からご確認ください。

出典:社会調査士カリキュラム詳細一般社団法人 社会調査協会

-

社会調査士(キャンディデイト)

大学在学中に取得できる、社会調査士の「見込み」といえる資格です。

取得するためには、以下の要件が求められます。- 在籍期間が1年以上

- 社会調査士科目を設置している大学(機関)で、申請時までに標準カリキュラムA~Gに対応した科目単位を3科目以上取得していること

- 2). の単位取得済み科目と、今年度履修中の科目の合計が5科目以上であること(E/F科目は選択制のため1科目と数える)

キャンディデイトの資格は、大学卒業後に社会調査士の資格を取得する見込みがあることを示します。したがって、主に就職活動において、社会調査の基礎的なスキルを持つことをアピールするための材料として活用されるのが一般的です。

なお、社会調査士科目をすべて取得し大学を卒業した後は、正規資格へと変更する手続きが必要となります。

-

専門社会調査士(正規)

大学院修了レベルの高度な調査能力を持つことを証明できる資格です。

取得するためには、以下の要件が必要となります。- 社会調査士の資格を有する(社会調査士の資格を持っていなくても、同時に申請することが可能)

- 専門社会調査士科目を設置している大学(機関)で、標準カリキュラムH~Jに対応した科目単位を取得する

- 社会調査を用いたデータを用いて独自に執筆した実証的研究論文を、修士(博士)論文あるいはほかの形態で発表している

- 修士課程を修了している

大学卒業時に取得できる社会調査士の資格よりも、取得のハードルが高いことが分かります。

取得できれば、高度な調査の企画や運営、分析を遂行できる、実践的専門家として認められることとなります。

カリキュラムの詳細は、以下からご確認ください。

出典:専門社会調査士カリキュラム詳細一般社団法人 社会調査協会

-

専門社会調査士(キャンディデイト)

専門社会調査士の「見込み」といえる資格で、大学院在学中に取得できます。

取得するためには、以下の要件が求められます。- 社会調査士資格を取得している

- 大学院に在籍している

- 専門社会調査士科目を設置している大学(機関)で、申請時までに標準カリキュラムH~Jに対応した科目のすべてを単位取得済み、あるいは履修中である

正規の専門社会調査士では修士課程修了と修士(博士)論文の発表が必要ですが、キャンディデイト資格は、大学院にて高度な社会調査能力を学習中であることを証明するものです。

なお、専門社会調査士(キャンディデイト)から正規資格への変更手続きができる有効期限は、キャンディデイトに認定されてから3年以内とされています。

-

専門社会調査士(8条規定)

正規の大学院ルートとは異なる方法で、専門社会調査士としての能力を認定する制度です。これは、社会調査協会の認定規則第8条に基づいています。

対象となるのは、大学院で指定科目を履修していないものの、それに相当する能力と実績を持つ方です。

要件としては、社会調査に関わる研究論文の発表経験や、実証的な調査研究に携わった経験、社会調査に関わる4年以上の実務経験などが定められています。

8条規定について詳しく知りたい方は、以下からご確認ください。

出典:専門社会調査士(8条規定)申請方法・手順一般社団法人 社会調査協会

社会調査士を取得するメリット

社会調査士を取得することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下で、代表的な2つをご紹介します。

-

社会調査のスキルが身につく

社会調査士の資格を取得する最大のメリットは、社会調査の全プロセス(調査企画からサンプリング、調査票作成、実地調査、データ分析、報告書作成まで)を体系的に学び、実行できる専門スキルが身につく点です。

経験や勘に頼らず、客観的なデータに基づいて社会事象を読み解く「技術」を習得できます。

社会調査士の取得を目指す過程で養われるのは、単なる調査手法の知識だけではありません。- 「何を明らかにすべきか」という課題設定能力

- バイアスを排除して正確な情報を集める技術

- 得られたデータを統計的に分析し、他者に伝わる形で論理的にまとめる能力

このような能力・技術が身につきます。

これらのスキルは、社会調査の専門職はもちろん、企画やマーケティング、行政など、あらゆる分野で役立つでしょう。

-

就職活動で有利になる場合がある

社会調査士の資格は、就職活動において有利に働く場合があります。

特に、世論調査や市場リサーチを行う調査機関、マスコミ、官公庁など、社会調査のスキルを直接生かせる分野では、専門知識を持つ人材として評価されやすいでしょう。

また、一般企業のマーケティング部門や企画部門においても、消費者のニーズを正確に把握し、データを分析して戦略を立てる能力は不可欠です。

社会調査士の資格を持っていることで、データリテラシーや論理的思考能力を客観的に証明し、就職活動を有利に進めてくれる可能性があります。

社会調査士のキャリア

ここでは、社会調査士のキャリアとして、社会調査士取得に向けて培ったスキルを特に生かしやすい仕事・職種をご紹介します。

-

調査機関

調査機関とは、世論調査や市場リサーチなど、さまざまな調査を専門に行う企業や団体です。

クライアントの課題に基づき、最適な調査手法(質問紙調査、インタビュー調査など)を選定し、調査票を作成、適切なサンプリングを行います。社会調査士は、調査の管理・運営から、収集したデータのクリーニング、集計、そして高度な統計分析(多変量解析など)まで、調査プロセス全体に関わります。

最終的には、分析結果を報告書にまとめ、クライアントに提出、必要に応じてアドバイスを提供するところまでが仕事です。社会調査士の資格取得で得た体系的な知識と技術が、そのまま直結する代表的な仕事といえます。

-

新聞社

新聞社では、記者が行う取材活動に加え、世論調査やデータジャーナリズムが重要な役割を担っています。

社会調査士のスキルは、特に社会部や調査報道部門、世論調査室などで生かされます。選挙予測や内閣支持率などの定点調査や、特定の社会問題に関する意識調査などを企画・実施する際に、調査設計から分析、結果の解釈までを主導することも多いでしょう。

また、記者が取材で得た情報や公的統計を分析し、記事の客観的な裏付けとしたり、読者に分かりやすく伝えたりする際にも、分析能力や統計リテラシーが不可欠です。信頼性の高い報道を支える、重要なスキルとなります。

-

放送局

テレビ局やラジオ局などの放送局においても、報道部門や番組制作、視聴者調査の分野で、社会調査士の知見が役立ちます。

新聞社と同様に、世論調査や選挙速報のデータ分析、出口調査などの設計・実施においては、統計的な専門知識が不可欠です。

また番組制作の現場では、視聴者のニーズや満足度を把握するためのアンケート調査や、番組の企画立案のための基礎調査などが行われます。視聴率データやWeb上の反響といった多様なデータを分析し、番組の改善や今後の戦略に生かす役割も重要です。

-

官公庁

国(省庁)や地方自治体(都道府県、市区町村)といった官公庁は、政策を立案・実行・評価するために、多種多様なデータを扱います。社会調査士のスキルは、まさにEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)を推進するために不可欠です。

特に、統計専門職や一般行政職に就いた場合は、社会調査士の能力を存分に発揮できるでしょう。

国勢調査や統計調査の企画や実施、管理はもちろん、地域住民のニーズを把握するための意識調査や、実施した施策の効果の測定・評価なども担当します。

収集・分析した客観的データに基づいて現状の課題を特定し、より効果的な政策を立案していくプロセスでは、社会調査士の専門知識が直接的に生かされます。

-

マーケティング・リサーチャー

マーケティング・リサーチャーは、主に一般企業において、商品開発や販売戦略、広告宣伝活動などを支援するための市場調査(マーケティング・リサーチ)を専門に行う職種です。

自社のマーケティング部門に所属する場合と、調査機関に所属してクライアント企業の課題解決にあたる場合があります。社会調査士のスキルは、調査の全工程で生かされます。

「新商品のターゲット層のニーズを探りたい」「CMの効果を測定したい」といった課題に対し、最適な調査を設計し、調査票を作成、データを収集・分析。分析結果から消費者の深層心理を読み解き、具体的な戦略や改善策を提言します。

-

広報

広報は、企業や団体が、社会や消費者、株主、従業員といった多様なステークホルダー(利害関係者)と良好な関係を築くための、コミュニケーション活動を担います。

社会調査士のスキルは、特に「広報活動の効果測定」や「世論の動向分析」において重要です。例えば、新商品発表のプレスリリースや広告キャンペーンが、どれだけ認知度やブランドイメージの向上に寄与したかを客観的に評価するために、アンケート調査などを設計・実施します。

また、SNSや報道内容をモニタリング・分析し、自社や業界に対する社会の関心や評価を把握。データに基づいた広報戦略の立案や、リスク管理に生かします。

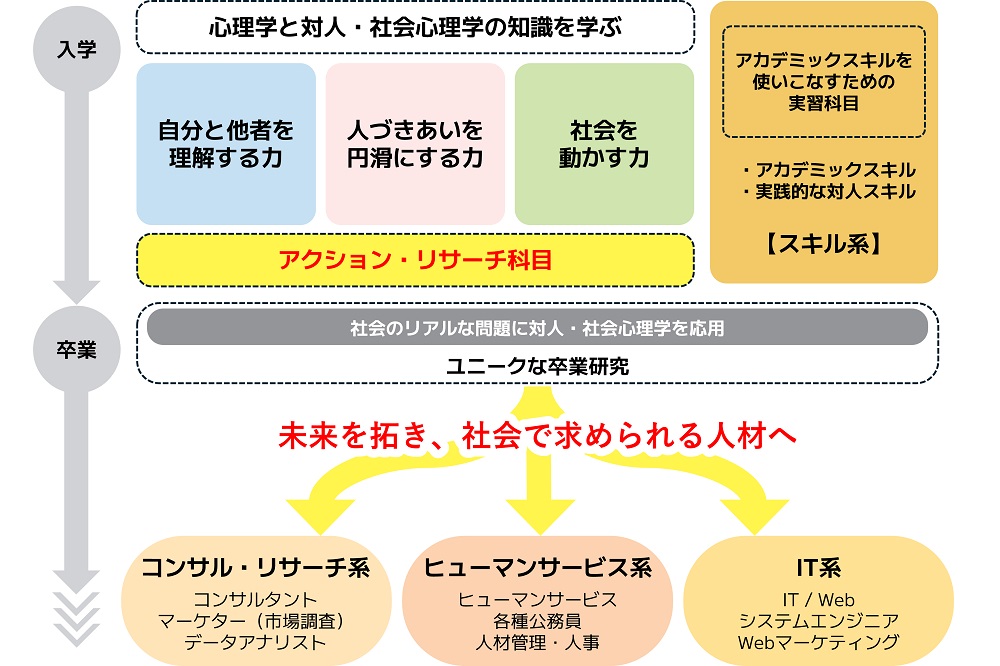

立正大学 心理学部 対人・社会心理学科について

最後に、立正大学 心理学部 対人・社会心理学科についてご紹介します。立正大学 心理学部 対人・社会心理学科は人間関係や社会現象の背景にある「こころ」の法則を研究する全国初の学科です。

対人・社会心理学科は、大学卒業時に社会調査協会に申請することで、社会調査士の資格取得が可能です。

画像出典:立正大学 心理学部 対人・社会心理学科ホームページ

- 学びの特徴

- コミュニケーションをデザインする学び

人と人、人と社会との関係を心理学的に研究する全国初の学科。日常・社会生活での対人関係やコミュニケーションに生かせる心理学を学びます。 - 統計・調査・実験と対人のスキルを修得

調査・実験からデータを収集し分析するアカデミックスキルや、円滑な人間関係、チームワーク等を引き出す実践的な対人スキルを修得します。 - 研究手法を実社会に応用「アクションリサーチ科目」

実社会から課題を抽出し、対人・社会心理学の知見や理論がどう応用できるかを考え提案する新科目。社会での実践力を身につけます。

- コミュニケーションをデザインする学び

-

3つの力を身につけられる

対人・社会心理学科では、「自分と他者を理解する力」「人づきあいを円滑にする力」「社会を動かす力」という3つの実践的な力の育成を重視しています。

加えて、これらの力を現実の課題解決に生かすために、「スキル系科目」と「アクションリサーチ科目」という独自の科目群を設置していることも大きな特徴です。

スキル系科目では、プレゼンテーションや対人スキル、リーダーシップなどの「実践的なスキル」と、実験や調査、統計解析などを行うための「アカデミック・スキル」を磨きます。

一方のアクションリサーチ科目では、実社会の声から導かれる課題に、対人・社会心理学科で学んだ知識や理論を活用して解決策を提案していきます。- 自分と他者を理解する力

自己が社会的に成立していることを理解し、自己を健康に保つための力を身につけます。パーソナリティ心理学や発達社会心理学で自己理解を深め、ジェンダー心理学やスポーツ心理学、ビジネス心理学などで、人の性質や状況ごとの心理について学びます。 - 人づきあいを円滑にする力

人間関係やコミュニケーションの仕組みを理解し、良好に維持するための力を修得します。外見や恋愛、対人感情など、日常的な人間関係から生まれる事象から、社会や異文化など幅広く人間関係・コミュニケーションにおける心理について学んでいきます。 - 社会を動かす力

状況や環境が個人に与える仕組みを理解し、それらの力を効果的に活用するための方法・スキルを学びます。家族や社会といった集団の心理、また消費者や産業・企業、マーケティングといった経済活動、メディアや社会問題に関する心理について深めていきます。

これらの力は、大学を卒業後、社会に出てから必ず役に立つ力です。

対人・社会心理学科では、この3つの力を養える「専門科目群」のほか、3つの力を実社会につなげる「アクションリサーチ科目群」、アカデミックスキル・実践的な対人スキルを磨く「スキル系科目群」を履修することで、未来をひらき、社会で求められる人材への成長を目指します。

- 自分と他者を理解する力

-

4年間のカリキュラム

対人・社会心理学科の4年間のカリキュラムを、簡単にご紹介します。

1・2年次では、対人・社会心理の基礎を固めると同時に、対人・社会心理学の専門知識を広げていきます。社会人として必要なスキルである「情報処理の基礎」や「プレゼンスキルトレーニング」、さらに「心理学実験」や「社会心理データ分析法」などの研究技法も学べるのがポイントです。

3・4年次には、「演習(ゼミ)」や「実習」、「アクションリサーチ科目」を通して、対人・社会心理学の知識やスキルを実社会のリアルな問題に活用・応用できる力を養います。そして、卒業論文・卒業研究の完成に向けて、各々が設定したテーマに沿って研究を深めていくという流れです。

-

免許・資格取得の支援プログラム

対人・社会心理学科では、「公認心理師」「社会調査士」「認定心理士」の資格取得を強力にバックアップしています。

「公認心理師」は大学院への進学が必要になりますが、ほかの「社会調査士」「認定心理士」は大学卒業時に申請することで、資格取得が可能です。

対人・社会心理学科では、4年間のカリキュラムで免許・資格取得課程を履修できるほか、キャリアサポートセンター主催の受験講座を利用したり、心理学部独自のキャリアサポートを受けたりすることもできます。

対人・社会心理学科の卒業生は、社会調査に関する分野はもちろん、人材分野やマーケティング、接客など、幅広い分野で活躍中です。

対人・社会心理学科で取得可能な資格や卒業生の進路について詳しく知りたい方は、ぜひ以下からご覧ください。

まとめ

社会調査士の資格は、大学や大学院で指定の科目を履修することで取得できます。

取得のために特定の試験合格などのハードルがなく、比較的取得しやすい民間資格ではありますが、取得までの過程で社会調査の専門的な知識が身につきます。

また、社会調査の知識や技術を生かせる仕事・職種も多く、興味がある方はぜひ取得を目指してください。

立正大学 心理学部 対人・社会心理学科は、履修・卒業することで社会調査士の資格を得られます。

卒業生の方は幅広い分野で活躍しており、魅力的な講義が盛りだくさんですので、ぜひ以下から立正大学 心理学部 対人・社会心理学科についてご覧ください。

「社会調査士を目指すなら」 立正大学 心理学部へ

「こころを理解しつながる。」立正大学心理学部は首都圏初の心理学部として、多くの「こころの専門家」を送り出してきました。価値観や生き方が多様化する現代社会の課題に幅広く適用できる力を、2つの応用領域から学んでいきます。

立正大学心理学部Webサイトへ 立正大学心理学部対人・社会心理学科Webサイトへ