データサイエンスの仕事とは 立正大学データサイエンス学部で学べること

近年、「データサイエンス学部」を開設する大学が増えており、進学を考えている学生さんは多くいらっしゃるでしょう。「データサイエンス学部を卒業したら、データサイエンティストが就職先になる?」そう考えている方も多いかもしれません。

しかし、データサイエンス学部を卒業した先には、ほかにもさまざまな就職先が待っています。

今回は、データサイエンス学部やデータサイエンティストの就職先を11種類ご紹介。徹底解説するとともに、データサイエンスに関するおすすめ資格も紹介します。

さらに、2021年4月から埼玉県熊谷市の熊谷キャンパスに開設された、立正大学 データサイエンス学部の魅力についても解説するため、ぜひ最後までご覧ください。

「データサイエンスを学ぶなら」

立正大学 データサイエンス学部へ

データサイエンス学部は、データサイエンスの様々な分野での実績を持つ教授陣による講義と、実際にデータを用いてビジネス・モデルを展開している企業や組織との連携によるインターンシップやフィールドワークといった実践的な学びによる「文理融合型」のカリキュラムで、データサイエンスを広く実社会に応用し、ビジネスをはじめとした社会のあらゆる現場で新たな価値を生み出す即戦力となるデータサイエンティストを養成します。

データサイエンス学部Webサイトへデータサイエンス学部・データサイエンティストの就職先

早速、データサイエンス学部やデータサイエンティストの就職先を見ていきましょう。数ある仕事の中でも、特にデータサイエンスの知識を生かしやすい11の職業をまとめました。

「データサイエンスってそもそも何?」「データサイエンスに興味があるけど、はっきりイメージできていない」という方は、以下の記事も読んでみてくださいね。

データサイエンスとは データサイエンスに関する仕事を解説

記事はこちら-

データサイエンティスト

データサイエンスの仕事といえば、データサイエンティストです。

データサイエンティストは、データを取り扱うスペシャリスト。データを通して実現したい目標や解決したい課題に合わせて、データ収集やモデリング、データ分析を実施します。

取り扱うデータは、これまでに蓄積されたビックデータです。IT知識やデータ解析の技術のほかに、依頼主の要望に応えるコミュニケーション能力も求められます。

対象とするデータが幅広く、総合的な能力も求められることから、データサイエンスに関する就職先の中でも特に企業からのニーズが強い仕事です。

-

データアナリスト

データアナリストは、データ解析を専門とする仕事です。データを解析し、客観的な事実や推察を導き出します。

よく、「データアナリストとデータサイエンティストの違いが分からない」という声が聞かれますが、両者の違いは業務の範囲です。データアナリストはデータ解析を専門的に行いますが、データサイエンティストは目標達成や課題解決のためにデータをどのように扱うかというところから考えます。

とはいえ、企業によってはデータアナリストとデータサイエンティストの区別を特につけていない場合もあります。求められる能力や活躍の場は似ていると考えて問題ありません。

-

AI・ITエンジニア

AI・ITエンジニアは、厳密にはAIエンジニアとITエンジニアに分けられます。どちらも特定の分野を対象とした技術者です。

AIエンジニアは、AI(人工知能)技術を応用してさまざまな分野に活用するエンジニア。ITエンジニアは、情報システムのインフラを設計・開発するエンジニアです。

AIエンジニアとITエンジニアの違いは、AIを用いるかどうかというところにあります。AIに特化したければAIエンジニア、AIを使わない従来の設計・開発に携わりたければITエンジニアを目指すことになるでしょう。

-

研究者・シンクタンク職員

研究者は、大学や行政、医療機関、民間などの研究施設にて特定の分野の研究に携わる仕事です。そして、シンクタンク職員とは、「〇〇総合研究所」のようなシンクタンクで勤務する研究員のことをいい、業務内容は研究者とそれほど変わりません。

データサイエンスにおける研究者・シンクタンク職員は、蓄積されたデータを処理・分析し、客観的な結論を出すことに注力します。

新たな発見を論文にまとめて発表する機会もあり、未知の領域を開拓したい方にとっては選択肢の一つとなるでしょう。

-

開発者

開発者とは、その名のとおり開発を行う人です。データサイエンスと開発者は一見つながりが薄いようにも感じられますが、新しい製品やサービスを開発する上で、これまで蓄積されたデータを生かすことは欠かせません。

エンジニアや研究者と近しい側面もありますが、特に設計や開発、製造に従事し、データサイエンスを駆使する仕事を、データサイエンスの開発者と位置づけます。

-

分析科学技術者

分析科学技術者とは、物質に含まれる成分や量を知るために、化学反応や分析機器を用いた分析を行う仕事です。

主な分野として、大気や土壌などの「環境分析」、製造分野における「工業分析」、食品に対する「食品分析」などがあります。

環境や製品の安全性、産業活動における環境への影響を調べる仕事であり、社会への貢献をより強く感じたい方におすすめの仕事です。

なお、国家資格に「化学分析技能士」があり、就職したい場合は取得を目指してみてはいかがでしょうか。

-

保険数理士(アクチュアリー)

保険数理士(アクチュアリー)は数理計算の専門家です。保険や年金の掛け金や支払額を決めるのが主な業務で、生保・損保会社や信託銀行、官公庁に属するのが一般的ですが、保険・年金コンサルタントとして活躍する道もあります。

単なる計算だけではなく、数学や統計、確率論を用いて、将来のリスクなど不確定要素も含めた計算を行うため、データサイエンスの知識が生きます。

保険や年金とはいいましたが、不確定要素を含めた計算を行えることから経営者に対する経営のアドバイスを行うこともでき、活躍の場は幅広いです。

-

クオンツ

クオンツとは、英語の「Quantitative(数量的)」から派生した言葉で、高度な数学的手法を用いて市場分析や投資分析を行う仕事です。

「数量的」とは「数で表せること」ですが、なぜその名前が付けられているのかというと、株価や企業業績の推移など、明確に数として残っているデータを取り扱うためです。

クオンツは金融業界や証券業界の専門職であり、株価や企業業績などの今後について、蓄積されてきた膨大なデータを用いて予測します。

-

ITコンサルタント

ITコンサルタントは、IT戦略に対するコンサルティングを行う仕事です。ITコンサルタントといっても、近年は急速なIT化から経営に深く関わる部分に対してコンサルティングを行うことも多く、会社の今後を左右する重要な存在となります。

顧客である企業の情報収集からIT技術についてのアドバイス、さらには自らIT開発に携わることも多く、総合的な能力が求められます。

IT技術の設計・開発を担うのはもちろん、企業のデータも収集・分析する必要があり、データサイエンスの知識を存分に発揮できる仕事です。

-

プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャーは、一つのプロジェクトの責任者です。数人から数十人まで、プロジェクトの大きさに比例する人数をまとめあげ、プロジェクトを成功に導きます。

プロジェクトの計画作成から実行、進捗管理、顧客とのコミュニケーションに至るまで、幅広くかつ責任の重い業務を担います。

データサイエンスにおけるプロジェクトマネージャーは、これらの業務に加えてデータ分析やデータ活用のプロセスも含めなければなりません。

責任は重大ですが、やりがいや達成感もひときわ強い仕事といえるでしょう。

-

マーケター・リサーチャー

マーケターとリサーチャーは、どちらもマーケティング(集客)部門の仕事です。

マーケターはマーケティング全般を担う仕事。市場分析からマーケティング施策の実施、効果測定まで、一貫した工程に携わります。

一方、リサーチャーはマーケターの中でも、特にリサーチ(調査)を行う仕事です。市場分析や商品・サービスの評価の調査などを行い、その結果の要因まで探っていきます。

マーケティングにおいては、ホームページやオウンドメディア、口コミサイトなど、Webが影響を与える比率も大きいです。Webは閲覧数などが数値ではっきり分かるため、データサイエンスの活かしどころとなります。

データサイエンスのおすすめ資格

データサイエンスの知識を生かせる仕事やデータサイエンティストに就きたいのであれば、データサイエンスに関連する資格を取得しておくのがおすすめです。

ここでは、データサイエンスに関するおすすめの資格を紹介します。

それぞれ解説していく前に、各資格の大まかな難易度をまとめましたので参考にしてください。

| 検定名 | 難易度 |

|---|---|

| データサイエンティスト検定 リテラシーレベル | 初級者向け |

| 統計検定 データサイエンス基礎(DS基礎) | |

| ORACLE MASTER Bronze DBA | |

| 統計検定 データサイエンス発展(DS発展) | 中級者向け |

| データサイエンス数学ストラテジスト(中級) | |

| CBAS Citizen級 | |

| OSS-DB Silver | |

| ORACLE MASTER Silver SQL | |

| ORACLE MASTER Silver DBA | |

| G検定 | |

| AWS認定ソリューションアーキテクト | |

| Python 3 エンジニア認定基礎試験 | |

| 統計検定 データサイエンスエキスパート(DSエキスパート) | 上級者向け |

| データサイエンス数学ストラテジスト(上級) | |

| CBAS PM級 | |

| OSS-DB Gold | |

| ORACLE MASTER Gold DBA | |

| E検定 | |

| ORACLE MASTER Platinum DBA | 最難関 |

| データベーススペシャリスト試験 |

-

データサイエンティスト検定 リテラシーレベル

データサイエンティスト検定 リテラシーレベルは、一般社団法人 データサイエンティスト協会が実施している検定です。

データサイエンティストに求められるデータサイエンス力やデータエンジニアリング力、ビジネス力について、見習いレベルの実務能力や知識を有していること、さらに数理やデータサイエンス、AI教育についても、リテラシーレベルの実力を有していることを証明する資格です。

データサイエンティストを目指す方やデータサイエンスに関する仕事を目指す方は、まず取得すべき初級者向けの資格といえます。

一年に2~3回実施されていて挑戦しやすいですが、合格ラインは正答率70%後半から80%、合格率は45%前後で推移しているので、入念な対策が必要です。

出典:データサイエンティスト検定™ リテラシーレベル一般社団法人 データサイエンティスト協会

-

統計検定

統計検定は、一般財団法人 統計質保証推進協会が実施する検定です。

特に、データサイエンスに必要な知識とスキルを体系的に評価する検定試験が実施されており、難易度が低い順に「統計検定 データサイエンス基礎(DS基礎)」「統計検定 データサイエンス基礎(DS発展)」「統計検定 データサイエンスエキスパート(DSエキスパート)」となっています。

DS基礎ではデータサイエンスに関する大学入試までの内容が、DS発展では大学教養レベルの内容が、DSエキスパートでは大学専門レベルの内容が出題されます。

合格率は、DS基礎・DS発展が6割程度なのに対し、DSエキスパートは2~3割と難関です。

統計検定については以下の記事でも解説していますので、気になる方は読んでみてくださいね。

統計検定とは 試験内容・種類や取得するメリットを解説

記事はこちら出典:統計検定一般財団法人統計質保証推進協会

-

データサイエンス数学ストラテジスト

データサイエンス数学ストラテジストは、公益財団法人 日本数学検定協会が認定する資格です。企業や実社会で求められる、データ活用人材に必要な数学スキルが身に付いていることを認定します。

高校1年生程度の基礎数学スキルがあれば合格できる「データサイエンス数学ストラテジスト(中級)」と、大学初学年程度の上級数学スキルが求められる「データサイエンス数学ストラテジスト(上級)」の2つの階級があります。

試験はオンライン形式で、24時間365日好きな時間に受験できるのと、申し込みから結果発表まですべてインターネット上で完結する手軽さが魅力です。

出典:データサイエンス数学ストラテジスト公益財団法人 日本数学検定協会

-

CBAS データ分析実務スキル検定

CBAS データ分析実務スキル検定は、株式会社ピープルドットが運営する検定です。実務に即したデータ分析スキルを測定・評価します。

試験には、現場でデータを活用・駆使する人材になることを目指す「CBAS シチズン・データサイエンティスト級(Citizen級)」と、全社横断でデータ活用を推進する人材になることを目指す「CBAS プロジェクトマネージャー級(PM級)」の2つがあります。

試験はインターネット上で受験できますが、試験日が公式サイトで発表されているため要チェックです。

出典:CBAS データ分析実務スキル検定株式会社ピープルドット

-

OSS-DB技術者認定試験

OSS-DB(オープンソースデータベース)技術者認定試験は、オープンソースデータベースに関する技術力と知識があることを認定する試験です。

データベースシステムの設計・開発・導入・運用ができる技術を求められる「OSS-DB Silver」と、大規模データベースシステムの改善・運用管理・コンサルティングができる技術を求められる「OSS-DB Gold」の2つの試験があります。

試験は、全国各地の試験センターかオンライン受験のどちらかで、いつでも受験できます。

出典:OSS-DB技術者認定試験LPI-Japan

-

ORACLE MASTER

ORACLE MASTERは、データベース技術者の知識・技術レベルを証明できる資格です。

難易度が低いものから、「ORACLE MASTER Bronze DBA」「ORACLE MASTER Silver SQL」「ORACLE MASTER Silver DBA」「ORACLE MASTER Gold DBA」「ORACLE MASTER Platinum DBA」の5つの資格があります。

申し込みをした上で、インターネット上で受験可能です。

出典:ORACLE MASTEROracle

-

G検定

G検定は、一般社団法人 日本ディープラーニング協会が実施する、AI・ディープラーニングの活用リテラシー習得を目指す検定です。G検定の「G」は「ジェネラリスト」を意味しています。オンライン受験で、試験は年に数回実施されているので、受験しやすい検定です。

出典:G検定とは一般社団法人 日本ディープラーニング協会

-

E検定

E検定は、ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力や知識を有していることを認定する検定です。E検定の「E」は「エンジニア」を意味しています。

G検定と異なり、受験は各地の指定試験会場で実施されます。また、実施回数もG検定より少ないため、受験を考えている方は注意してください。

出典:E資格とは一般社団法人日本ディープラーニング協会

-

AWS認定ソリューションアーキテクト

AWS認定ソリューションアーキテクトは、Amazon Web Servicesが認定しています。AWSクラウドやオンプレミスITでのプログラミング経験がある方におすすめの資格です。

オンラインか各地の指定試験センターで受験できます。

出典:AWS 認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト認定Amazon Web Services

-

Python 3 エンジニア認定基礎試験

Python 3 エンジニア認定基礎試験は、一般社団法人 Pythonエンジニア育成推進協会が実施する、Pythonやデータ分析に関する一定のスキルを有することを認定する試験です。

いつでも受験できますが、受験場所は各地の指定試験センターに限られます。

出典:Python基礎試験一般社団法人 Pythonエンジニア育成推進協会

-

データベーススペシャリスト試験

データベーススペシャリスト試験は、独立行政法人 情報処理推進機構が実施する試験です。

データサイエンスに関する資格としては最難関といわれる試験です。受験者には、専門知識や豊富な経験、情報システムの企画から運用・保守までの一貫したプロセスで技術支援を行えるスキルが求められます。

試験は毎年10月に、各地の指定試験会場で実施されます。なお、試験の形式は筆記です。

合格率15~18%と難易度が非常に高い試験ですが、そのぶん資格を持っていることで就職や転職時には有利になるでしょう。

出典:データベーススペシャリスト試験独立行政法人 情報処理推進機構

立正大学 データサイエンス学部について

『キャリアにつながるデータサイエンス』

立正大学データサイエンス学部は、データサイエンスの様々な分野での実績を持つ教授陣による講義と、実際にデータを用いてビジネス・モデルを展開している企業や組織との連携によるインターンシップやフィールドワークといった実践的な学びによる、文系・理系どちらの学生にも開かれた「文理融合型」のカリキュラムで、データサイエンスを広く実社会に応用し、ビジネスをはじめとした社会のあらゆる現場で新たな価値を生み出す即戦力となるデータサイエンティストを養成します。また、データサイエンスに関する数多くの資格取得にも有利なのが魅力です。

ここでは、立正大学 データサイエンス学部のカリキュラムの特徴や取得できる資格、さらに卒業生の就職・進路状況をご紹介します。

- 立正大学 データサイエンス学部 学びの特徴

- 文系・理系どちらにも開かれたカリキュラム

数理・情報・AI等の基盤科目だけでなく、ビジネス・社会・観光・スポーツ等、理系・文系を問わず興味を持てる応用科目を多数用意しています。 - 企業や組織と連携したリアルな学び

データサイエンスは非常に実践的な学問のため、実社会におけるデータのリアルな利活用方法を身をもって学び経験することを重視しています。 - 多様な分野で実績のある教員陣による教育体制

ビジネス・社会・観光・スポーツなどの分野で研究や実務の経験を持つ専任教員から、実践的なデータ利活用について学ぶことができます。

- 文系・理系どちらにも開かれたカリキュラム

-

立正大学 データサイエンス学部 学びの領域

4つの領域から将来取り組みたい分野を選択

- 高度なAIやプログラミングを学ぶ

発展的なAI、統計やプログラミングについて学ぶことができます。将来、IT系の企業への就職を目指す方におすすめです。 - ビジネス・社会におけるデータ利活用を学ぶ

ビジネス、経済、観光や社会に係る多様な知識やデータ解析について学べます。データに基づいて経済・社会価値を創造する力を養います。 - 先端技術や自然現象のデータ解析を学ぶ

地理情報システム(GIS)、リモートセンシング、ドローンなどの先端技術や物理・気象現象に関わるデータ解析について学びます。

また、「立正大学ドローンアカデミー」を開設し、二等無人航空機操縦士の資格取得と連携した「ドローン講義」、「ドローン実習」を2025年度より開講します、これらの授業を受講することにより国家資格の取得と単位の修得が可能となります。ドローンをさまざまな社会課題の解決に利活用するための知識やスキルを学ぶための授業が多数用意されています。詳細はこちら - スポーツにおけるデータ利活用を学ぶ

データによる戦術立案や選手のパフォーマンス分析、コーチングなど、スポーツの発展に役立つデータ解析を学びます。

- 高度なAIやプログラミングを学ぶ

-

立正大学 データサイエンス学部 カリキュラムの特徴

立正大学 データサイエンス学部のカリキュラムは、学年ごとに以下のような特徴があります。

参考:カリキュラムの特徴立正大学データサイエンス学部ホームページ

- 1年次…専門基礎科目群の必修科目を中心に学び、データサイエンスの基礎を固めます。

- 2年次…「データサイエンス科目」と「価値創造科目」から、学生それぞれの興味や進路に合わせて専門的な分野を学んでいきます。

- 3年次…「データサイエンス発展科目」や「価値創造発展科目」に加え、演習科目のゼミナールが始まります。

- 4年次…ゼミナールでプレゼンテーションや論文執筆のスキルを習得しながら、4年間の集大成として卒業論文を執筆します。

- 1年次…専門基礎科目群の必修科目を中心に学び、データサイエンスの基礎を固めます。

データサイエンスといえば理系のイメージがあるかもしれませんが、立正大学では1年次に文系学生向けの「数学補習講座」を開講しています。

さらに、2年次から履修が始まる「データサイエンス科目」は理系向けで、AI・統計やプログラミングの応用を学べるカリキュラム。「価値創造科目」は文系や文理融合を学びたい学生向けで、ビジネスや社会・観光、スポーツ分野におけるデータサイエンスの応用を学べるカリキュラムと、文系・理系どちらの学生も学びやすいのが魅力です。

また、立正大学データサイエンス学部のカリキュラムは、『文部科学省「数理‧データサイエンス‧AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)』に認定されています。

-

立正大学 データサイエンス学部で取得できる資格

立正大学 データサイエンス学部では、数多くの資格取得を目指せます。

所定の単位を修得することで取得できる資格、すなわち資格認定試験を受ける必要がない資格と、資格認定試験を受ける必要があるものの、資格と関連する講義があるため資格取得に有利になる資格の2つに分けてご紹介します。

参考:資格取得について立正大学データサイエンス学部 ホームページ

- 資格認定試験を必要としない資格

以下は、所定の単位を修得することで取得できる資格です。- 教員免許(高校情報)

- 社会調査士

- GIS学術士

- SAS(Statistical Analysis System)共同認定資格プログラム

- 博物館学芸員(任用資格)

- 学校図書館司書教諭

- 図書館司書

- 社会福祉主事(任用資格)

- 社会教育主事 / 社会教育士(任用資格)

なお今後、中学校教諭(一種)数学・高等学校教諭(一種)数学の取得ができるように準備を進めています。

- 資格認定試験を必要とする資格

以下は、資格と関連する講義があるため、取得に有利になる資格です。- ITパスポート試験

- G検定

- データサイエンティスト検定™

- 情報処理技術者試験

- 統計検定

- 統計調査士 / 専門統計調査士

- QC検定(品質管理検定)

- 国内旅行業務取扱管理者

- 総合旅行業務取扱管理者

- 二等無人航空機操縦士(ドローン国家資格) など

- 資格認定試験を必要としない資格

情報処理技術者試験については以下のコラムで詳しく解説しておりますので是非ご覧ください。

情報処理技術者試験とは 試験概要や全13種類の試験について解説

記事はこちら-

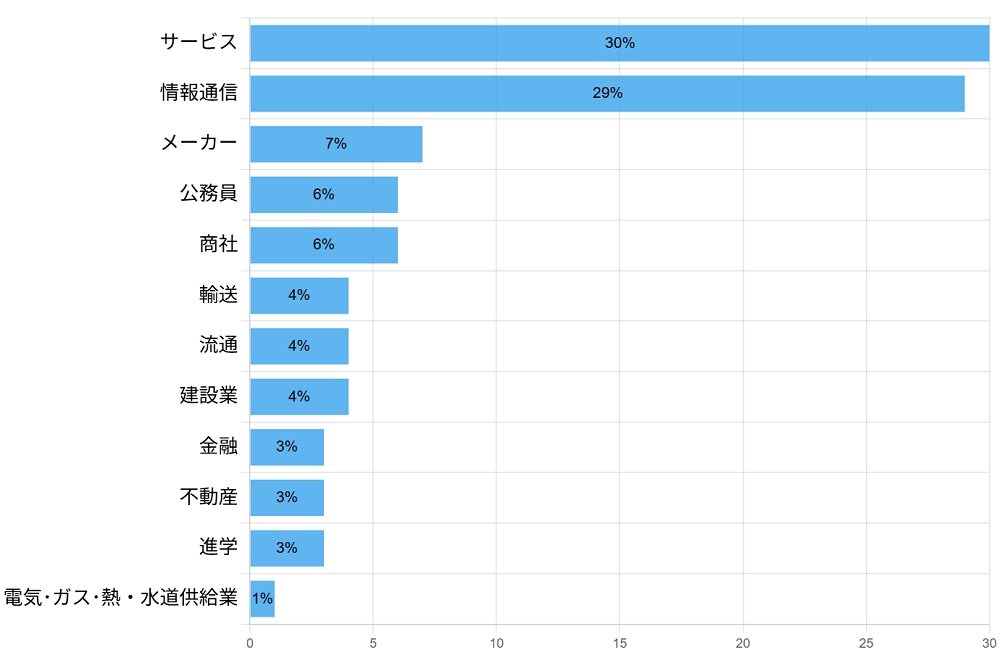

立正大学 データサイエンス学部 卒業生の就職・進路状況

以下は、立正大学 データサイエンス学部卒業生の就職・進路状況を示したグラフです。

サービス業界や情報通信業界への就職がそれぞれ3割を占めており、半数以上の卒業生がサービス業界または情報通信業界へ就職していることが分かります。

特に情報通信業界は、データサイエンスとの関わりが深い業界です。そして、データサイエンティストの需要が非常に高まっている業界でもあります。

また、蓄積されたデータを取り扱うスペシャリストであるデータサイエンティストや、システム開発や運用に携わるエンジニアは、どの業界でも求められる仕事です。そのため、データサイエンス学部の卒業生には幅広い進路があります。

立正大学 データサイエンス学部の令和6年度卒業生の就職先として、富士通株式会社やTDCソフト株式会社、バリューコマース株式会社といったIT関連の上場企業のほかにも、大企業のグループ会社や市役所、警視庁など、さまざまな会社や団体が名を連ねています。

立正大学 データサイエンス学部卒業生の就職先をもっと知りたい方は、ぜひ以下からご覧ください。

まとめ

データサイエンス学部やデータサイエンティストの就職先、おすすめ資格、立正大学 データサイエンス学部について紹介してきました。データサイエンスに関する仕事は数多くあることをお分かりいただけたのではないでしょうか。

データサイエンスに関する仕事を目指すなら、データサイエンス学部への進学や、今回紹介した資格の取得をおすすめします。

立正大学 データサイエンス学部は、埼玉県熊谷市の熊谷キャンパスにあります。文系・理系どちらにも開かれたカリキュラムや、多様な資格取得を目指せるのが魅力です。

最先端の学びを推進するために、データサイエンスに関わる最新機器を各種取りそろえているなどICT環境も充実。データサイエンス学部への進学を考えている方は、立正大学 データサイエンス学部への進学も考えてみてくださいね。

「データサイエンスを学ぶなら」

立正大学 データサイエンス学部へ

データサイエンス学部は、データサイエンスの様々な分野での実績を持つ教授陣による講義と、実際にデータを用いてビジネス・モデルを展開している企業や組織との連携によるインターンシップやフィールドワークといった実践的な学びによる「文理融合型」のカリキュラムで、データサイエンスを広く実社会に応用し、ビジネスをはじめとした社会のあらゆる現場で新たな価値を生み出す即戦力となるデータサイエンティストを養成します。

データサイエンス学部Webサイトへ