保育士になるには 保育士資格の取得方法やおすすめの資格を解説

保育士は、保育に関する専門的な知識と技術をもって、子どもの保育を行うお仕事。保育士として働くには国家資格を持っている必要がありますが、国家資格はどうやって取ればよいのでしょうか。

保育士資格を取るには、「養成施設を卒業するルート」と「国家試験に合格するルート」の2つの道があります。

今回は、保育士資格の取り方を詳しくご紹介。立正大学 社会福祉学部 子ども教育福祉学科についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

「保育士を目指すなら」

立正大学 社会福祉学部 子ども教育福祉学科へ

子ども教育福祉学科は、子どもを含めたすべての人の「ふだん」の「くらし」の「しあわせ」を考えながら、実践をとおして学んでいく学科です。 教育・福祉・心理の3つの領域を総合的に学び、乳幼児・児童の発達の支援、その家族や地域を支援する力を身につけます。所属する教員は福祉の視点で教育の研究をしており、 学生はその指導を受けながら教育・保育のプロフェッショナルをめざします。

社会福祉学部Webサイトへ保育士資格の取り方

それでは、保育士資格を取る2つの道について見ていきましょう。

-

養成施設を卒業するルート

高等学校を卒業した後、都道府県が指定した「指定保育士養成施設」に進学し、卒業することで資格を取得できます。

保育実習など実践的なカリキュラムが組まれており、保育士としての知識と技術をしっかりと身に付けやすいこと、国家試験を受けずとも資格を取得できることが大きなメリットです。

「指定保育士養成施設」には、主に4年制大学、2年制の短期大学、2年制もしくは3年制の専門学校があります。

短期大学などでは比較的短期間で保育士資格を取れますが、4年制大学では保育士資格のほかに、幼稚園教諭一種免許も取得できる場合があります。

幼稚園教諭一種免許を持っていると、保育所だけでなく幼稚園でも働けるようになるので、就職先の幅が広がるのは魅力的です。また、「大卒」の学歴を得られるのも魅力といえるでしょう。

-

国家試験に合格するルート

一定の要件を満たした上で、保育士試験に合格することで資格を取得するルートです。

高等学校を卒業後、大学や短期大学、専門学校へ進学・卒業していれば受験資格を得られます。ただ、この要件は厳密には「短期大学卒業程度」の学歴があればいいとされていて、例えば4年制大学に在学中でも「2年以上在学して、62単位以上修得している」方なら保育士試験を受けられます。

すなわち、指定保育士養成施設ではない4年制大学に通いながら、保育士試験を受けて保育士資格を取得することも可能ということです。

一方で、進学しておらず、高等学校卒業後すぐに就職した場合は、児童福祉施設での実務経験が2年以上かつ総勤務時間数が2,880時間以上あると、受験資格を得られます。

また、高等学校に進学していない中卒の方であっても、児童福祉施設での実務経験が5年以上かつ総勤務時間数が7,200時間以上あれば受験資格があるとして認められます。

受験資格の詳細については、一般社団法人 全国保育士養成協議会のホームページで公開されているので、詳しく知りたい方は以下からご覧ください。

出典:受験資格詳細一般社団法人 全国保育士養成協議会ホームページ

保育士試験について

保育士資格が取れる2つのルートについて紹介してきました。

ここでは、「国家試験に合格するルート」で対策が必須の、保育士試験について解説していきます。

出典:保育士試験を受ける方へ一般社団法人 全国保育士養成協議会ホームページ

-

試験スケジュール

保育士試験は、年2回実施されます。前期は、筆記試験が4月ごろ、実技試験が7月ごろです。後期は、筆記試験が10月ごろ、実技試験が12月ごろとなっています。

すべて試験会場に赴いての受験となっており、試験会場は受験申し込みをしてから届く受験票に記載があります。また、この受験票は筆記試験のもので、実技試験の受験票は筆記試験全科目合格者だけに届くことに注意が必要です。

なお、受験申し込みは前期が1月、後期が7月に期限があります。申請期限と試験に3カ月ほどの間が空くので、「申し込みしようとしたら期限を過ぎていた」とならないよう詳しい日程はあらかじめ把握しておきましょう。

試験スケジュール 前期 後期 受験申請期間 1月 7月 筆記試験 4月 10月 実技試験 6月 12月 合格発表 筆記試験:1月

実技試験:7月筆記試験:11月

実技試験:1月時期や日程は年によって前後します。必ず一般社団法人 全国保育士養成協議会のホームページで最新の情報を確認してください。

申請は、一般社団法人 全国保育士養成協議会のホームページからオンライン申請するか、受験申請の手引き(受験申請書)を取り寄せて郵送申請するかを選べます。

ですが、郵送申請は手引きを申請してから手元に届くまで5~10日かかるとされている上に、合格発表後もインターネット上で試験結果を確認できるなどメリットが数多くあるため、オンライン申請が推奨されています。

受検手数料は12,700円です。これに加えてクレジットカード決済の場合は事務手数料354円、コンビニエンスストア決済の場合は事務手数料275円がかかります。

筆記試験・実技試験どちらにも合格すると、オンライン申請した方は合格発表日にマイページに合格通知書が表示されます。これをダウンロードして、合格通知書として利用する仕組みです。

郵送申請した場合は、オンライン申請における合格発表日当日から数日の間に、郵送にて合格通知書が届きます。

合格通知書が届くとすぐに保育士として活動できるわけではなく、「登録事務処理センター」を通して都道府県知事に登録することが必要です。

この手続きには2カ月ほどかかるので、合格通知書が届いたら早めに登録手続きを開始しましょう。

-

試験スケジュール

試験は筆記試験と実技試験で構成されています。

筆記試験は2日間かけて行われ、科目は以下のとおりです。- 保育の心理学

- 保育原理

- 子ども家庭福祉

- 社会福祉

- 教育原理

- 社会的養護

- 子どもの保健

- 子どもの食と栄養

- 保育実習理論

筆記試験はマークシート方式で、「教育原理」と「社会的養護」のみ50点満点で試験時間は30分ずつ。そのほかは、100点満点で試験時間は60分ずつです。

実技試験は、内容があらかじめホームページで公開されています。「音楽に関する技術」「造形に関する技術」「言語に関する技術」の3つから、受験申し込み時に2分野を選んでおき、当日それぞれの分野の技術を証明する形です。

例えば、「音楽に関する技術」では、幼児に歌って聴かせることを想定して、指定された2つの課題曲を弾き歌いします。

「造形に関する技術」では保育の一場面を絵画で表現、「言語に関する技術」では子どもが集中して聴けるような3分間のお話を行うなど、実際の保育の現場を想定した実技試験が実施されます。

-

合格率

保育士試験の合格率は、例年20~30%前後で推移しています。

保育士試験の筆記試験は、全科目で6割以上の点数を取らなければ合格になりません。科目が9つもあるので、どれか1つでも6割を下回ってしまったら不合格です。

一方の実技試験は合格率が80%であり、全科目6割以上の得点を求められる筆記試験が、保育士試験の難易度を高めている要因といえるでしょう。

保育士におすすめの資格

保育士資格の取り方について解説してきましたが、保育士資格以外にも、保育の現場で役立つ資格は数多くあります。

ここでは、保育士におすすめの資格を紹介します。今はまだ保育士資格を持っていなくても、保育士としての実力を高めるため、特定の分野への専門性を高めるために、いずれ取得することを視野に入れる資格としてご覧ください。

-

認定心理士

認定心理士は、心理学の専門知識として、最小限の標準的基礎学力と技能を修得していることを証明する資格です。

認定心理士は、4年制大学で心理学の科目を一定数履修することで取得できる資格なので、試験などはないものの、4年制大学に進学しなければ取得できません。

しかし、心理学の専門知識を一定水準身に付けた上で取得する資格なので、子どもの保育や保護者への対応の中で、心理学の知識や技術を応用できます。

出典:認定心理士とは公益社団法人 日本心理学会ホームページ

-

幼保英語検定

幼保英語検定は、乳幼児を対象とした実践的な英語力を育成・評価する検定です。

グローバル化に伴い、英語教育の低年齢化が進むと同時に、保育園などに英語話者の子どもが入園してくることも珍しくなくなってきました。乳幼児に適切な英語を教えたり、円滑な英語コミュニケーションを取ったりできるようになることで、活躍の場が広がります。

特に、最近は英語教育に力を入れる保育園なども増えてきているので、「英語を教えられる保育士」として価値が高まるでしょう。

出典:幼保英語検定一般社団法人 語学英語検定協会ホームページ

-

絵本専門士

絵本専門士は、絵本に関する高度な知識や技能、感性を備えた絵本の専門家です。

保育所で絵本の読み聞かせを行うのは、保育士の代表的な仕事の一つ。さらに、絵本を読み聞かせるだけでなく、絵本を通して子どもたちの読書活動を支援することも担います。

絵本専門士養成講座を受講して、課題に合格することで絵本専門士として認められます。

保育士資格を持っていれば受講資格を満たせますが、受講するには受講者選考を通過しなければならないので、注意してください。

出典:絵本専門士独立行政法人 国立青少年教育振興機構ホームページ

-

医療保育専門士

医療保育専門士は、医療が必要な子どもとその家族に対し、専門的な保育を通して支援できることを証明する資格です。

特に、病院や病児保育室、障害児施設などで働く保育士の方は取得をおすすめします。

資格を取得するには研修を受ける必要がありますが、受講資格として、病院などで常勤なら1年以上、非常勤なら年間150日以上かつ2年以上の保育経験などが必要なほか、申し込み時に一般社団法人 日本医療保育学会の会員歴が1年以上あることが求められるので、早めに準備を開始しましょう。

出典:資格認定委員会からのお知らせ一般社団法人 日本医療保育学会ホームページ

-

運動保育士

運動保育士は、脳の発達・心の育成・性格形成を促す「運動あそび」について学べる資格です。

資格は、実技の「運動あそび実践コース」と講義の「脳機能と発育発達コース」で構成されていて、それぞれ初級・中級・上級と難易度が分かれています。どのコースも取得までの日数は半日~2日と短期間で、受講資格もありません。

手軽に取得しながらも、「運動あそび」を通して子どもたちのよりよい発達をサポートできるようになるでしょう。

出典:運動保育士資格認定特定非営利活動法人 運動保育士会ホームページ

-

幼児食インストラクター

幼児食インストラクターは、正式には「JADP認定幼児食インストラクター」といいます。

幼児食の基礎知識や幼児期の発育・発達と食事の関わりなど、幼児食に関する幅広い知識を身に付けられる資格です。

資格を取得するには、一般財団法人 日本能力開発推進協会が指定する認定教育機関が実施する講座を受けた後、在宅にて試験を受ける必要があります。

出典:JADP認定幼児食インストラクター®一般財団法人 日本能力開発推進協会ホームページ

立正大学 社会福祉学部 子ども教育福祉学科について

立正大学 社会福祉学部には、「社会福祉学科」と「子ども教育福祉学科」がありますが、このうち乳幼児や児童の発達を支援する力を身に付けられるのが「子ども教育福祉学科」です。

さらに、子ども教育福祉学科は「保育士+幼稚園教諭」と「小学校教諭+幼稚園教諭」の2つのコースに分かれます。

「保育士+幼稚園教諭」では保育士資格と幼稚園教諭一種免許を取得できますので、ここでは「保育士+幼稚園教諭」コースの特徴とカリキュラムをご紹介します。

-

子ども教育福祉学科 保育士+幼稚園教諭コースの特徴

このコースでは、保育士資格と幼稚園教諭一種免許の両方を取得しながら、「認定心理士」「准学校心理士」「幼保英語検定」「リトミック指導者資格」「児童厚生員」といった保育に役立つさまざまな資格の取得を目指せます。

目指す就職先・進路としては、保育所や幼稚園、認定こども園、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設が代表的です。

保育士への道を歩みながら、学生それぞれが将来どんな保育士になりたいのか、どんなところで働きたいのかという将来像に沿って、資格を取得したり職種を選んだりできるようになる力を育んでいます。

また、少人数ゼミを通じて対話・協同することで、保育への深い学びを得られるのもポイントです。

ゼミナールは少人数制で、学生が主体となって授業に参加できるのが魅力。保育士+幼稚園教諭コースでは、1~2年次に「基礎ゼミ」、3~4年次に「研究入門ゼミ」「卒業研究ゼミ」に入ります。

「基礎ゼミ」では、学ぶ楽しさや「学ぶとはどういうことか」といった、研究を始める前の基礎的な考え方について学びます。対して「研究入門ゼミ」「卒業研究ゼミ」は、研究方法を理解した上で、主体的に研究を進めていくことを目的としたゼミです。

このアクティブラーニングを通して、4年間じっくりと学習・研究することで、実践的かつ専門的な知識や技術が身に付きます。

-

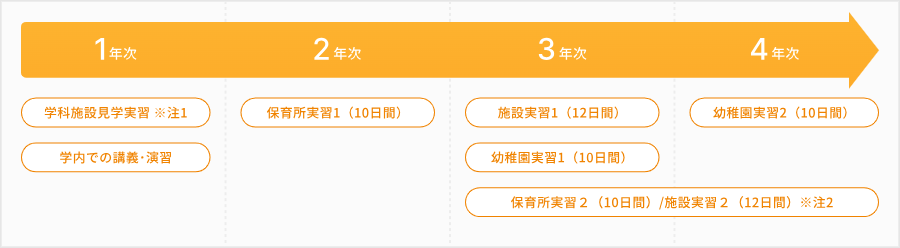

子ども教育福祉学科 保育士+幼稚園教諭コースのカリキュラム

4年間のカリキュラムを簡潔に説明すると、以下のとおりです。

1年次…子どもと社会に関する理論的背景を学ぶ

2年次…実習に向けて実践力を養う

3年次…実習を通して、自らの資質を高める

4年次…進路に向けての準備、卒業研究への着手

2年次以降は、各資格取得のための実習が始まるようになります。そして、3年次から4年次にかけて、大学で学んできたことをもとに問いを立て、考える「研究」の科目もカリキュラムに入ります。

各学年で例えばどのような授業や実習があるのか、以下を参考にしてください。

注1…学科施設見学実習は、取得する資格免許にかかわりなく全員参加します。

注2…保育所実習2と施設実習2は選択必修。

いくつか、注目講義もご紹介します。- 乳児保育…保育所などにおける乳児(0・1・2歳児)の保育を担うために必要な知識や技術について、乳児を育てる保護者を支援する方法などを学びます。

- 保育内容の指導法…「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現・音楽」「表現・造形」など、保育所や幼稚園で教育を行う各科目の指導法を学びます。

- 社会的養護…施設養護や里親制度のあり方について学びます。

まとめ

保育士の資格を取るには、大まかに「養成学校を卒業するルート」と「国家試験に合格するルート」があります。

大学進学前の方や、時間や費用に余裕のある方は、国家試験を受けなくて済む上に、確実に保育の知識と技術を身に付けられる「養成学校を卒業するルート」がおすすめです。

立正大学 社会福祉学部 子ども教育福祉学科の「保育士+幼稚園教諭」コースでは、保育士資格と幼稚園教諭一種免許の両方の資格取得を目指せます。

保育所だけでなく、幼稚園にも就職できるようになるので、進路の幅がぐっと広がるでしょう。

4年制大学である立正大学では、4年をかけて実践的・専門的な知識や技術をじっくりと習得できるのが魅力です。保育士を目指す方は、立正大学での学びをぜひご検討ください。

「保育士を目指すなら」

立正大学 社会福祉学部 子ども教育福祉学科へ

子ども教育福祉学科は、子どもを含めたすべての人の「ふだん」の「くらし」の「しあわせ」を考えながら、実践をとおして学んでいく学科です。 教育・福祉・心理の3つの領域を総合的に学び、乳幼児・児童の発達の支援、その家族や地域を支援する力を身につけます。所属する教員は福祉の視点で教育の研究をしており、 学生はその指導を受けながら教育・保育のプロフェッショナルをめざします。

立正大学 社会福祉学部 子ども教育福祉学科 保育士+幼稚園教諭 ホームページ