社会福祉士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説

社会福祉士は、年代を問わず注目されている国家資格です。

日常生活に困難を抱えている方や、社会的に弱い立場にある方が、幸せな暮らしを送れるよう支援します。

社会福祉士になるには国家試験に合格する必要がありますが、誰でも試験を受けられるというわけではありません。

そこで今回は、そんな社会福祉士の資格の取り方を詳しく解説。

社会福祉士の就職先や、「4年制福祉系大学」の一つである立正大学 社会福祉学部 社会福祉学科についてもご紹介します。

社会福祉士とは

社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく国家資格です。その歴史は古く、第1回社会福祉士国家試験が実施されたのは1989年と、30年以上の歴史があります。

社会福祉士の役割は、体や精神に障がいのある方や、日常生活を送るのに困難を抱えている方の福祉に関する相談に応じ、アドバイスをしたり関係機関と連携を取ったりして、支援を行うこと。

つまりは、福祉による助けを求める人々の総合窓口といえるでしょう。

社会福祉士が活躍するフィールドは、非常に多岐にわたります。

「ソーシャルワーカー」として働いている方が多く、自治体の役所や地域包括支援センターといった行政のほか、医療分野・高齢者分野・児童分野・障がい者分野・教育分野、さらには産業分野まで、福祉の助けを求める方がいるすべての場所で活躍の場があります。

ちなみに、ソーシャルワーカーとは福祉の相談業務を行う仕事の総称で、ソーシャルワーカーになるのに必ずしも資格が必要なわけではありません。

ただし、実際にソーシャルワーカーを募集する求人では「社会福祉士」や「精神保健福祉士」といった資格が求められることが多いです。加えて、社会福祉士は国家資格かつ、福祉系の資格として最高峰に位置しています。

少子高齢化や、さまざまな社会問題が浮き彫りになる中、社会福祉士の需要は増え続けています。

さらに、社会福祉士の仕事は人と人とのコミュニケーションが中心であることから、AIやロボットに取って代わられることがありません。

そのため、社会福祉士は年代を問わず注目されている資格であり、福祉分野で活躍することを目指す方はぜひ取得したい資格です。

社会福祉士と似た資格

社会福祉士と似ているとされる資格に、三福祉士として社会福祉士と並ぶ「精神保健福祉士」「介護福祉士」があります。

社会福祉士とそれらの違いを見ていきましょう。

-

精神保健福祉士とは

精神保健福祉士は、心に障がいや病気を抱えた方を対象に、課題解決や社会復帰を支援する国家資格です。主に相談対応や指導を行いますが、利用者本人だけでなく、その家族の相談に応じることもあります。

対象が心に障がいや病気を抱えた方に特化している点が、社会福祉士との大きな違いです。

働く場所も、精神科病院や精神科、心療内科といった医療分野、保健所や精神保健福祉センターといった公的機関、障害福祉サービス事業所など、精神障がいや心に病を抱えた方が多く利用する施設が中心です。

-

介護福祉士とは

介護福祉士は、高齢者や、体や精神に障がいがある方など、一人では日常生活を送るのが難しい方に対して介護を行う国家資格です。

社会福祉士や精神保健福祉士と異なり、直接的な介護が業務の中心となります。

老人ホームやデイサービスなどの施設のほか、訪問介護事業であれば利用者の家を訪問するなど、就業先や利用者に合わせて介護サービスを提供します。

社会福祉士になるには

ここからは、社会福祉士のなり方、すなわち社会福祉士の資格の取り方を解説します。

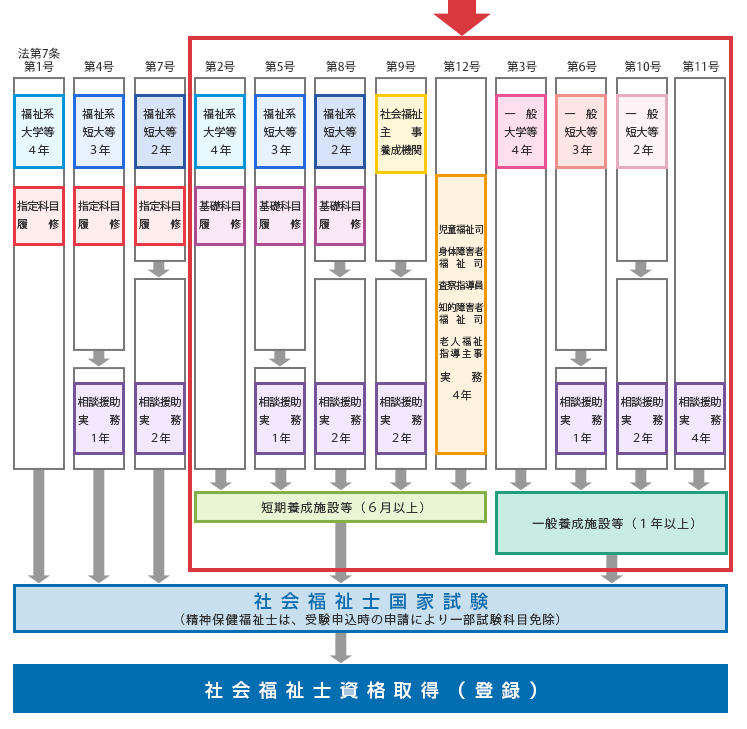

以下は、社会福祉士の指定試験機関・指定登録機関である、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表している、社会福祉士の資格取得ルート図です。

出典:社会福祉士国家試験 受験資格(資格取得ルート図)公益財団法人 社会福祉振興・試験センターホームページ

図のとおり、社会福祉士の資格を取得するには、社会福祉士国家試験に合格しなければなりません。そして、試験は誰でも受けられるわけではなく、所定の受験資格を満たした方に限られます。

それでは、図にある「福祉系大学」や「社会福祉主事養成機関」とは何なのでしょうか?

-

福祉系大学とは

福祉系大学とは、「社会福祉に関する科目を定める省令」で定められた指定科目または基礎科目を履修できる学校です。

大学や短期大学、専修学校などの年数によって、ルートが異なってきます。

指定科目と基礎科目は内容や科目数に差異があり、例えば指定科目には「ソーシャルワーク実習」という科目がありますが、基礎科目にはありません。

ちなみに、令和7年度の福祉系大学等の一覧は以下です。

令和7年度福祉系大学等一覧 地方厚生局ホームページ

後ほど詳しく解説しますが、立正大学 社会福祉学部 社会福祉学科は福祉系大学の一つです。

特に、社会福祉学科 ソーシャルワークコースは社会福祉士を目指す学生さん向けのコースで、指定科目を履修できるので、在学中または卒業後に国家試験に挑戦できます。

立正大学が気になる方は、ぜひ以下からホームページをご覧ください。

-

社会福祉主事養成機関とは

社会福祉主事養成機関とは、任用資格の「社会福祉主事」を取得するための養成機関のことです。

社会福祉主事とは、公務員として相談業務を行う職種で働く場合や、福祉事務所や福祉施設で相談員として働く際に必要な資格で、任用資格とは「特定の職に就くために必須の資格」です。

ほかの資格のように、資格があることで就職に有利になったり、仕事に役立ったりするようなものではありません。

社会福祉主事養成機関には、4年制の全日制の学校もあれば、1年制の通信課程のものもあります。数としては、2年制の全日制が多いです。

-

児童福祉司・身体障害者福祉司・査察指導員・知的障害者福祉司・老人福祉指導主事の実務とは

こちらは、「児童福祉司」「身体障害者福祉司」「査察指導員」「知的障害者福祉司」「老人福祉指導主事」としての実務経験をいいます。

例えば、児童福祉司は児童相談所、査察指導員は福祉事務所の職種です。

いずれかの実務経験が4年以上あれば、このあと紹介する「短期養成施設」の課程を修了すれば、受験資格が得られるというわけです。

-

相談援助実務とは

相談援助実務とは、相談援助の実務経験のことです。

相談援助実務として認められる施設および職種は細かく定められており、例えば介護老人保健施設の支援相談員、障害者支援施設のサービス管理責任者などが挙げられます。

詳しくは以下をご覧ください。相談援助実務が必要な場合、各ルートで定められた年数の実務経験が必要です。

出典:社会福祉士国家試験 受験資格 相談援助業務(実務経験)公益財団法人 社会福祉振興・試験センターホームページ

-

短期養成施設・一般養成施設とは

短期養成施設・一般養成施設とは、社会福祉士の養成に特化した施設です。

短期養成施設はその名のとおり短期の課程で、令和7年4月1日現在ですべての短期養成施設が通信課程となっています。ルート図では6カ月以上とされていますが、実際には修了に9カ月以上かかります。

一方の一般養成施設は、修了に1年以上かかり、通信課程もあれば昼間通学課程・夜間通学課程もあるのが特徴です。

短期養成施設・一般養成施設の一覧は以下をご覧ください。

出典:社会福祉士国家試験 受験資格 短期養成施設・一般養成施設公益財団法人 社会福祉振興・試験センターホームページ

社会福祉士試験について

社会福祉士になるなら、必ず合格しなければならない国家試験。

ここからは、社会福祉士国家試験について、スケジュールや試験内容・合格基準、合格率について解説します。

-

スケジュール

社会福祉士国家試験の例年のスケジュールは、以下のとおりです。

初めての受験の場合、社会福祉士国家試験の『受験の手引』が必要です。こちらがないと受験申し込みができません。『受験の手引』請求期間 8月上旬開始 受験申し込み受付期間 9月上旬から10月上旬 受験票の到着 12月ごろ 試験日 2月上旬 合格発表 3月上旬

『受験の手引』は、遅くとも受験申し込み受付期間の締切日8日前までに請求することが推奨されており、到着には数日かかる上、台風などで遅れる可能性もあります。さらに、受験申込書および必要な書類を郵送する必要もあるので、早めに請求しましょう。

なお、過去の試験(第10回~37回)で、受験票を受け取った方のうち、確定した証明書を提出した方(受験資格が確定している方)はインターネット上で受験申し込みができます。

12月ごろに届く受験票には、試験会場や受験番号が記載されています。受験の際に必須なので、なくさないように大切に保管してください。

合格発表は、まず公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページで、合格者の受験番号が掲載されます。その数日後、合格者には合格証書が、不合格者には不合格の旨の通知が発送される仕組みです。

ただし、大学卒業見込みの方については、受験資格を証明する書類が提出された後に発送となります。

大学卒業見込みだったものの、大学を卒業できなかったなど受験資格を満たすことができなくなった場合、せっかく試験に合格しても合格が無効となってしまうため、注意してください。

参考までに、第38回試験のスケジュールはこちらです。

『受験の手引』請求期間 2025年8月上旬~9月25日(木)まで 受験申し込み受付期間 2025年9月4日(木)から10月3日(金)まで 試験日 2026年2月1日(日) 合格発表 2026年3月3日(火):ホームページに合格者の受験番号を掲載

2026年3月6日(金):結果通知発送 -

受験手数料

受験手数料は、基本的には19,370円ですが、精神保健福祉士国家試験を同時に受験する場合は16,840円、後述する一部科目免除の方は16,230円です。

受験手数料は、『受験の手引』内の払込用紙を使って、コンビニエンスストアなどで払い込みます。

インターネットで受験申し込みをする方は、クレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払いのどちらかを、受験申し込み手続き中に選択して支払います。

-

試験内容・合格基準

社会福祉士国家試験は、筆記試験で5肢択一を基本とする多肢選択形式です。出題数は129問、総試験時間は225分とされています。

試験科目は以下の19科目です。

- 医学概論[1]

- 心理学と心理的支援[1]

- 社会学と社会システム[1]

- 社会福祉の原理と政策[2]

- 社会保障[2]

- 権利擁護を支える法制度[2]

- 地域福祉と包括的支援体制[3]

- 障害者福祉[3]

- 刑事司法と福祉[3]

- ソーシャルワークの基盤と専門職[4]

- ソーシャルワークの理論と方法[4]

- 社会福祉調査の基礎[4]

- 高齢者福祉[5]

- 児童・家庭福祉[5]

- 貧困に対する支援[5]

- 保健医療と福祉[5]

- ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)[6]

- ソーシャルワークの理論と方法(専門)[6]

- 福祉サービスの組織と経営[6]

右側の[]で囲まれた数字は、科目群を表しています。

試験に合格するには、2つの要件をクリアしなければなりません。

まず、問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上を取ることです。つまり、問題の難易度が高いと60%以下でも合格する可能性があり、問題の難易度が低いと60%以上でも不合格の可能性があります。

もう一つが、6つの科目群すべてにおいて得点があることです。たとえ[1]から[5]が満点でも、[6]の科目群で得点がなければ、不合格になってしまいます。

配点は、1問1点の129点満点です。

-

合格率

社会福祉士国家試験の合格率は、年によってかなり差があります。

第37回試験は27,616人の受験者に対し合格者が15,561人で、合格率は56.3%でした。

一方で、4年前となる第33回試験は、35,287人の受験者に対し合格者が10,333人で、合格率は29.3%。

過去10回の受験者数・合格者数・合格率をまとめました。

回 受験者数 合格者数 合格率 第28回 44,764人 11,735人 26.2% 第29回 45,849人 11,828人 25.8% 第30回 43,937人 13,288人 30.2% 第31回 41,639人 12,456人 29.9% 第32回 39,629人 11,612人 29.3% 第33回 35,287人 10,333人 29.3% 第34回 34,563人 10,742人 31.1% 第35回 36,974人 16,338人 44.2% 第36回 34,539人 20,050人 58.1% 第37回 27,616人 15,561人 56.3% 出典:社会福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移厚生労働省ホームページ

長らく合格率が20%台だったものの、直近2年の合格率は5割を超えていることが分かります。 -

合格後の手続き

社会福祉士国家試験に合格した後、そのまま社会福祉士として登録されるわけではありません。

合格後、必要書類を公益財団法人 社会福祉振興・試験センターに送付し、審査に通過することで、晴れて社会福祉士として登録され、登録証が交付されます。

必要書類は登録申請書や戸籍の個人事項証明書の原本などです。登録申請書・登録の手引は合格証書に同封されているので、手引を参照しながら用意しましょう。

必要書類は簡易書留で送付する必要があります。提出書類に不備がなければ、1カ月半程度で登録証が発送されます。

手続きの詳細は、以下も参考にしてください。

出典:資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)公益財団法人 社会福祉振興・試験センターホームページ

-

科目の免除について

もし、社会福祉士国家試験を受ける方で、すでに精神保健福祉士の資格を所持している場合、社会福祉士国家試験と精神保健福祉士国家試験の共通科目が免除されます。

共通科目は、「試験内容・合格基準」で示した[1]~[4]の科目で、受ける必要がある科目群は[5]と[6]のみです。

1問1点の45点満点となり、受験の負担が大幅に軽くなります。

なお、社会福祉士の資格を取得した上で精神保健福祉士国家試験を受験する場合にも、こちらの科目免除は適用されるため、ぜひ覚えておきましょう。

【2025年最新】社会福祉士国家試験、何が変わった?

社会福祉士国家試験は、2024年度、すなわち第37回試験から新カリキュラムが反映され、問題数や出題内容が変更されました。

なお、試験内容の変更は社会福祉士養成校のカリキュラムの変更に伴うもので、2021年度から大学や短期大学などで新カリキュラムによる教育が行われています。

新カリキュラムが反映されたことで、試験科目は大幅に変わりました。代表的な変更点としては、主に以下の3点です。

- 「相談援助」が「ソーシャルワーク」に名称変更

- 「地域福祉と包括的支援体制」を新科目として追加

- 問題数が150問→129問、合格基準点が90点→78点、総試験時間が240分→225分へ変更

社会福祉士国家試験対策として過去問を解く機会も多くなると思いますが、第36回試験以前と第37回試験以降では、科目名や問題数などが大きく異なるため、これを踏まえた上で対策していきましょう。

社会福祉士の就職先

社会福祉士のなり方を紹介してきました。それでは、無事社会福祉士の資格を取得できた場合、どのような仕事を行うことになるのでしょうか?

ここでは、社会福祉士の就職先として代表的なものをいくつかご紹介します。

-

公務員

公務員としての社会福祉士は、地方公務員(福祉職)として児童相談所や福祉事務所で働いたり、自治体の地域福祉課などで働いたりと、活躍の場が広いです。

公務員は、安定性と国や自治体に貢献できることから人気の就職先となっています。

-

医療分野

医療分野で活躍する社会福祉士は「医療ソーシャルワーカー」とも呼ばれます。

医療機関を利用する患者やその家族が抱える、経済的・心理的・社会的問題の解決や、社会復帰を支援します。

-

高齢者分野

高齢者分野では、特別養護老人ホームなどの高齢者施設で、入居者の生活や経済状況に関する相談を受けます。

施設の見学に来た方を案内したり、契約を担当したりすることも多いです。

-

児童分野

児童福祉施設や児童養護施設、母子生活支援施設などで、子どもがストレスなく生活できるよう支援したり、子どもの親の生活や経済状況にアドバイスを提供したりします。

ひとり親や被虐待児が支援の対象となる場面も少なくありません。

-

教育分野

教育分野、特に学校で働く場合、スクールソーシャルワーカーと呼ばれることが多いです。

似ている言葉であるスクールカウンセラーと違うのは、スクールカウンセラーが生徒のカウンセリングを担うのに対し、スクールソーシャルワーカーは生徒を取り巻く環境にアプローチし、問題解決を目指すことです。

立正大学 社会福祉学部 社会福祉学科について

埼玉県熊谷市にキャンパスを構える立正大学 社会福祉学部 社会福祉学科は、社会福祉士を目指せる福祉系学部です。

社会福祉学科はさらに「ソーシャルワークコース」、「教育福祉・社会デザインコース(特別支援プログラム)」、「教育福祉・社会デザインコース(地域づくりプログラム / 多文化共生プログラム / ユニバーサルデザインプログラム)」に分かれていますが、社会福祉士を目指すためのカリキュラムが充実しているのが「ソーシャルワークコース」です。

ここでは、ソーシャルワークコースの特徴やカリキュラムをご紹介します。

-

社会福祉学科 ソーシャルワークコースの特徴

ソーシャルワークコースでは、国家試験の合格を目指します。在学中に指定科目を履修することで受験資格を得て、在学中もしくは卒業後に国家試験を受けるという仕組みです。

取得を目指す資格は、「社会福祉士」あるいは「精神保健福祉士」です。ほかにも、任用資格の「社会福祉主事」「児童福祉司」「児童相談員」の取得を目指せます。

目指す進路や就職先としては、ソーシャルワーカーや医療ソーシャルワーカー、公務員(福祉職)、公務員(行政職)、福祉系企業などが挙げられます。

ソーシャルワークコースの大きな魅力は、万全のサポート体制です。

1年次から少人数のゼミを展開しており、演習と実習を往還することで、主体的な学びができるようになっています。

また、国家試験に特化したサポート体制も充実。「国家試験対策講座」は、一般的には4年生が受講することが多いのですが、立正大学では2年生から受講できます。必修の講義や演習に対する理解を深め、知識を定着させることが目的です。

加えて、4年次では「国家試験対策ゼミ」が設けられており、10名程度の少人数クラスでグループ学習を行います。

そのほかにも、基礎力養成講座や勉強方法ガイダンス、個別相談など、さまざまなサポートを提供しており、国家試験合格を目指す学生さんたちを手厚くフォローする環境です。

-

社会福祉学科 ソーシャルワークコースのカリキュラム

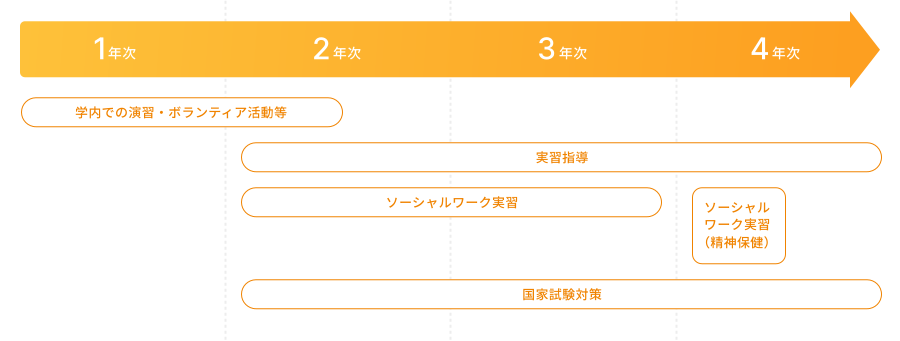

社会福祉学科 ソーシャルワークコースでは、1年次から4年次にかけて、どのようなカリキュラムを実施しているのかご紹介します。

まず1年次には、社会福祉の基礎となるコミュニケーションの技法や、対人援助の知識・技術を実践的に学ぶことで、「学びのスタイル」を確立します。

2年次にはソーシャルワーク実習を開始。3年次にかけて、知識・技術を主体的に身に付けながら、現場実習を通して社会福祉を深く学んでいきます。

4年次には国家試験合格を目指すと同時に、本格的に進路を選択し、卒業論文を作成します。

参考までに、1~4年次のカリキュラムの目安は以下のとおりです。

なお、社会福祉士を目指す方は「ソーシャルワーク実習」と「ソーシャルワーク実習(精神保健)」のうち、前者の「ソーシャルワーク実習」を実施することになります。

実習は23日かつ180時間以上です。「社会福祉の職場について学ぶ」「社会福祉に関連する職種について学ぶ」「ソーシャルワークについて学ぶ」「自分自身を深く理解する」の4つを目的に、実際の社会福祉施設・機関でソーシャルワークに携わることになります。

まとめ

社会福祉士の資格を取るには、必ず社会福祉士国家試験に合格しなければなりません。

社会福祉士国家試験の受験資格には、「4年制の福祉系大学で指定科目を履修し、卒業していること」など、全部で12通りあることが分かりました。

立正大学 社会福祉学部 社会福祉学科 は、社会福祉士試験の受験資格を満たす「4年制福祉系大学」の一つです。

特にソーシャルワークコースは、社会福祉士試験の合格に向けて万全のサポート体制を整えているのが魅力。社会福祉士を目指す方は、ぜひ以下から立正大学 社会福祉学部 社会福祉学科についても調べてみてくださいね。