松野ゼミ

社会システムの経営上の問題点を発見・分析し、俯瞰的な視点に基づき「全体最適」を導き出す

事業・企業・経営環境における新たな価値の創造を目的とするマネジメント方法の改善、新たなマネジメント方法のデザインと開発に着目した研究を行う。社会システムの経営上の問題点を発見・分析し、授業などで学んでいる個々の経営機能に関する理論知識や様々な学問領域で開発された知的な成果を組み合わせて、俯瞰的な視点に基づく対象場面の「全体最適」を導出する。

ゼミの特徴・ゼミで学べること

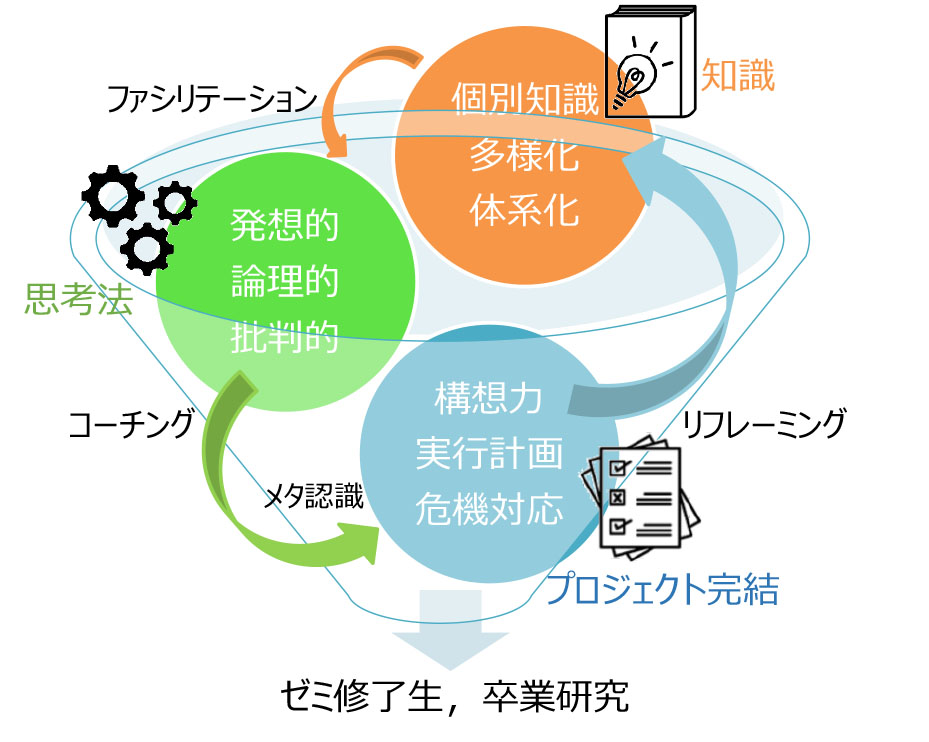

現場現物を重視した基礎知識、理論、手法などの活用を行いながら、デザインシンキングやエフェクチュエーション理論などの価値創造アプローチを取り入れたゼミを進行する。アイディアの創出や仮説検証の過程に伴い、ゼミ生の知識体系が形成され、思考法が習得され、構想力・実行計画力が向上することができる。

経営工学系の基本手法であるモデリング、意思決定と最適化(OR)、シミュレーション、確率・統計などを習得し、これらの手法を研究課題への適用や新たな手法の開発に活用できる能力を身につける。

ゼミの取り組み

オペレーションズ・マネジメント分野の全般を研究の対象領域としている。特にサプライチェーン上の各プレイヤーのオペレーションにおける生産性向上を目的とするマネジメント方法の提案を行いながら、プレイヤー間の情報共有、協調取引、共同計画などに関するシステムの設計とマネジメント方法を提案し、俊敏性(Agility)、適応性(Adaptability)、協調性(Alignment)を有するサプライチェーンの構築および運営方式を提案することに注力して研究活動を行う。お主な研究テーマとしては、サプライチェーンのDX・GX化(ex.協調型サプライチェーン、シンクロナイゼージョン、レジリエントサプライチェーン構築と運用)、スマートマニュファクチャリング(ex.生産現場の見える化、サイバーフィジカルシステムの設計と開発)、データドリブンマーケティング(ex.消費者の購買行動分析、ダイナミックプライシングシステムの開発)などがある。

ゼミで学べることを構造化したコンセプト

ゼミで行った研究・プロジェクト・行事

定例ゼミ以外の研究活動としては、国内外の大学生や研究者との合同ゼミやゼミ合宿などの実施、企業との共同研究プロジェクトへの参加、研究で得られた成果を国内外の学会での研究報告などがある。また、問題発見には現場を知ることが必要となるため、研究テーマに応じて企業や工場の見学も実施する。

ゼミ生に求めること

ディスカッションによってアイディアが創出され、学生間、学生と教員間のコ・クリエーションが実現される。仲間と楽しく切磋琢磨を行い、経営における新たな価値を創造しよう。

ゼミ生の将来像・進路

以下のことが期待できる:

① 新規事業の企画・推進やスタートアップでの事業開発を手掛けること

② データを活用したサービスの開発やビジネスモデル構築に取り組むこと

③ 企業の課題を的確に分析し、効率化・最適化に関する解決策を提案すること

先生からのメッセージ

このゼミでは、「学ぶこと」だけでなく、「考えること」「創り出すこと」に重点を置いています。現場での課題解決を通じて、理論と実践を融合し、新たな価値を生み出す力を養います。仲間と協力し、楽しく切磋琢磨しながら、新しい発見と成長を共にしていきましょう。一緒に挑戦できることを楽しみにしています!

現役ゼミ生からのメッセージ

私たちは「楽しく自由に洽覧深識なゼミナール」をモットーに日々活動しています!新設のゼミであるため6人という超少人数で活動をしていますが、それぞれの意見を尊重して仲良く楽しく、時に真面目に取り組んでいます。他大学との交流や日々の活動を通して、広く深く知識を身につけて一緒に成長してくれる多くの仲間をお待ちしております!