川村ゼミの学生が「燃えるインターンシップ」に参加し、企業の課題解決に取り組みました。

燃えるインターンシップについて

燃えるインターンシップとは、複数の中小企業と学生が集い、配属先企業の課題を発見し、企業の更なる成長や、変革のきっかけづくりとなる提案を行い、課題解決を図るプログラムです。配属先企業は製造業を中心とした中小企業です。企業側は現在抱える経営課題を学生に共有することで、課題解決を通して企業について深く知ってもらう機会となります。一方で、学生側は企業の現状を知ることによって、自身の卒業後のキャリアプラン作成に大きなヒントを得ることが出来ます。企業側と学生側の双方にとって有益なプログラムです。このインターンシップは2021年から三和電気株式会社と順天堂大学が中心となって実施され、今年で5回目の開催となります。川村ゼミとしては2度目の参加となり、2年生14名が参加しました。

燃えるインターンシップ:https://www.moeru-internship.com/project

2025年度 参加企業

江崎工業株式会社・株式会社大岩商会・株式会社芝橋・有限会社中央バフ製作所・株式会社トネ製作所・鳴島工業株式会社・日建塗装工業株式会社・株式会社長谷川ジャバラ・三和電気株式会社(五十音順/敬称略)

2025年度 燃えるインターンシップのテーマ「経営×SDGs×グローバル」

昨年の「経営×SDGs×製造業」から、今年はグローバルの観点を追加した上記テーマとなりました。業界だけでなく世界に目を向けるといった点ではスケールが大きく変わるため、参加学生は試行錯誤を繰り返し行いました。そのため、発展途上国へのアプローチや近年増加傾向にある外国人労働者に着目した解決策の提案など、様々な観点からの発表がみられ、多くの学生が貴重な学びを得ることが出来ました。川村ゼミ2年生の14名は順天堂大学をはじめとする他大学の学生と交流を深める貴重な場となりました。

2週間の取り組み

8/25~9/5の約2週間、学生はプログラムに取り組みます。初日は順天堂大学にて、配属先企業の方や同じチームの学生との顔合わせを行いました。その後、キャリアデザイン講義やSDGsゲームを通して、社会や仕事への理解を深めました。

二日目以降は、各配属先で本社や工場の見学、社長や社員の方々へのインタビュー、実際の職業体験などに取り組み、企業の課題発見と解決策の検討を行いました。

折り返しとなる六日目には、配属先以外の企業にも訪問し、多角的な学びを得ました。最終日には、配属先の学生チームごとに課題に対する解決策や新規事業に関するプレゼンテーションを行いました。学生チームのプレゼンテーションは、中小企業診断士、東京中小企業家同友会、三菱UFJ銀行、日刊工業新聞社の方々に審査されました。期間中、各企業でどのような取り組みが行われたのか、三社についてご紹介します。

中央バフ製作所

金属の研磨加工を行う中央バフ製作所では、二日目に研磨機械であるバフ制作体験、四日目にはバフを取り扱う取引先を訪問し、バフ事業への理解を深めました。ゲームやグループワークを通して社員との交流も行い、経営やグローバルといった観点からの意見交換を実施しました。さらに、五日目には株式会社ROOM810の丸山社長によるブランディング講義も受講し、企業活動の幅広さを学びました。

日建塗装工業

日建塗装工業では、二日目に会社概要や塗装工程の座学を受け、三日目と四日目には春日部工場で実際の塗装工程を見学しました。また見学だけでなく、マスキング作業や梱包作業、フライパン塗装体験を通して製造現場で働く方々の技術力や工夫を実感しました。八日目には社内でプレ発表会を行い、各部署の社員の方々から貴重な意見をいただきました。

鳴島工業

鳴島工業では、二日目に羽田工場と昭和島工場を見学し、製造現場について理解を深めました。三日目と四日目には一泊二日で新潟の長岡工場を訪問し、工場見学に加えて製造部門の社員へのインタビューを行いました。さらに五日目には本社で営業部門の社員にインタビューし、製造現場と営業の両面から企業理解を深めました。七日目には羽田イノベーションシティを訪問し、学生チームで新規事業の実現可能性について検討しました。

社長インタビュー

倉澤社長(中央バフ製作所)

学生一人ひとりの個性を活かしながら、中央バフ製作所の未来や夢に繋げられる発表だったと思います。学生と話すと夢が広がるようで、夢を語れる2週間でした。

砂田社長(日建塗装工業)

今回が初参加でしたが、学生のやる気がビシバシ伝わってきて、楽しく充実した2週間でした。来年も是非学生の皆さんに来て頂きたいです。

鳴島副社長(鳴島工業)

学生ならではの頭の柔らかさや、斬新なアイディアにとても驚かされました。こちらも刺激をもらえた素晴らしい2週間でした。

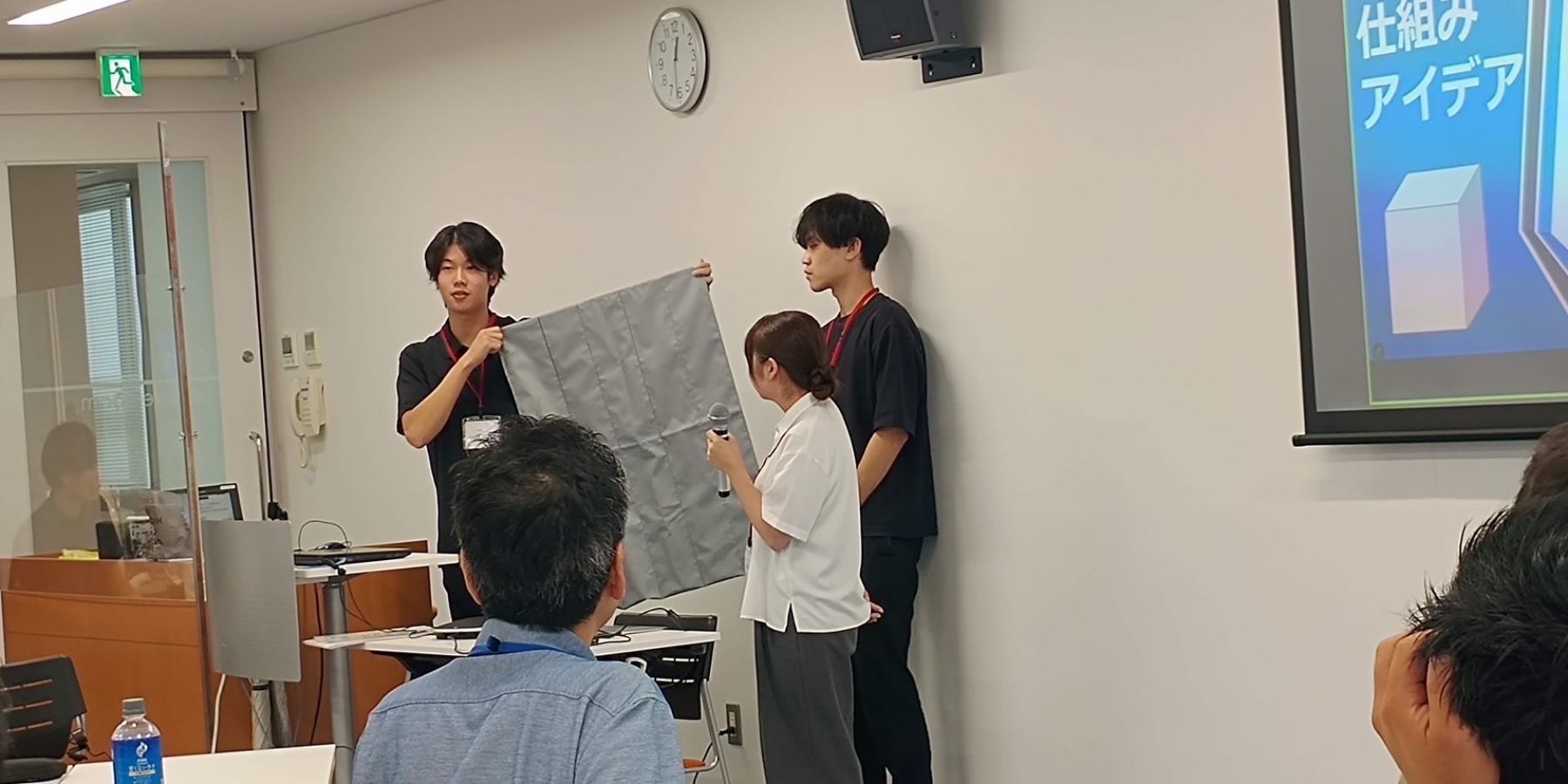

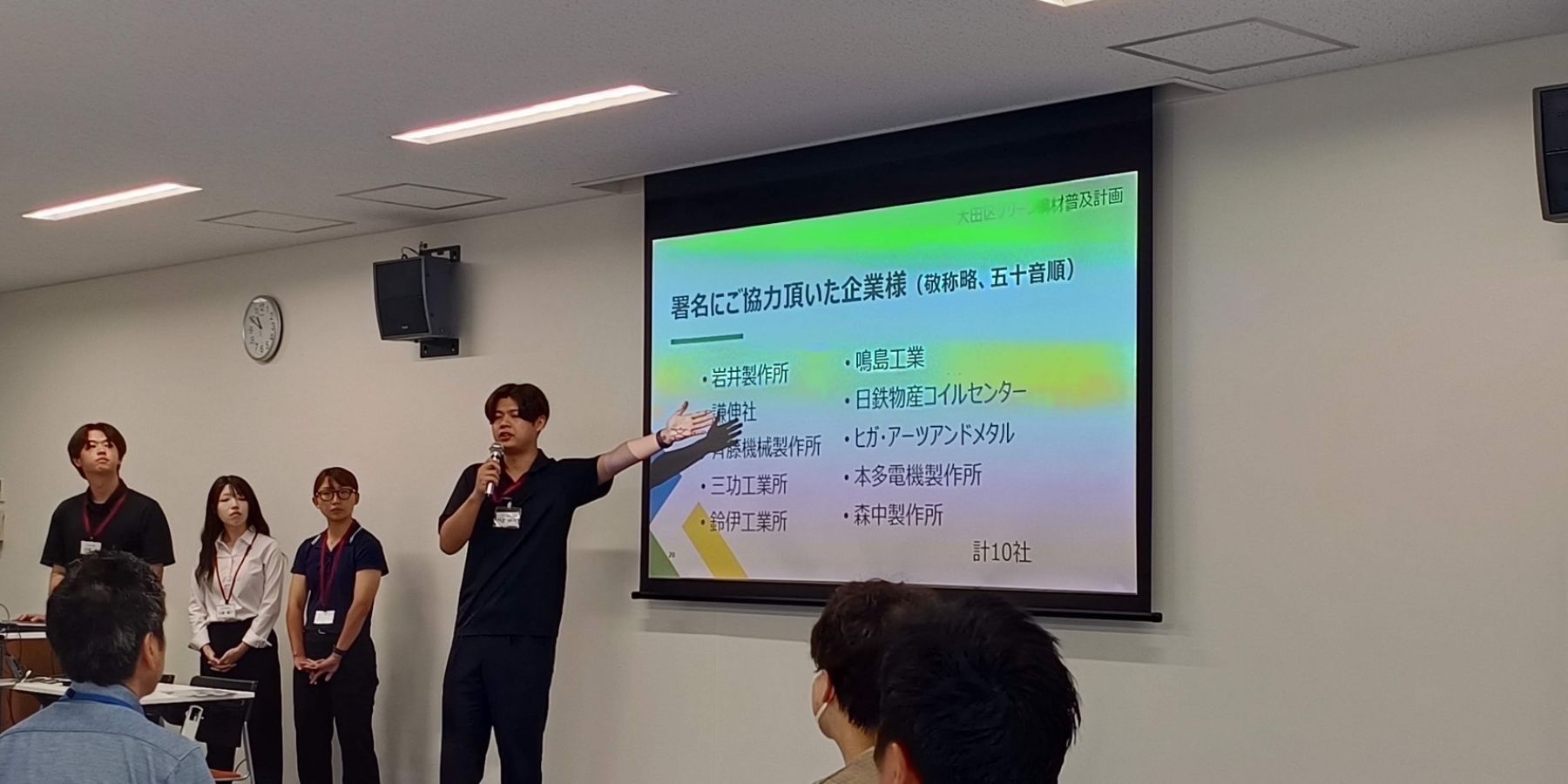

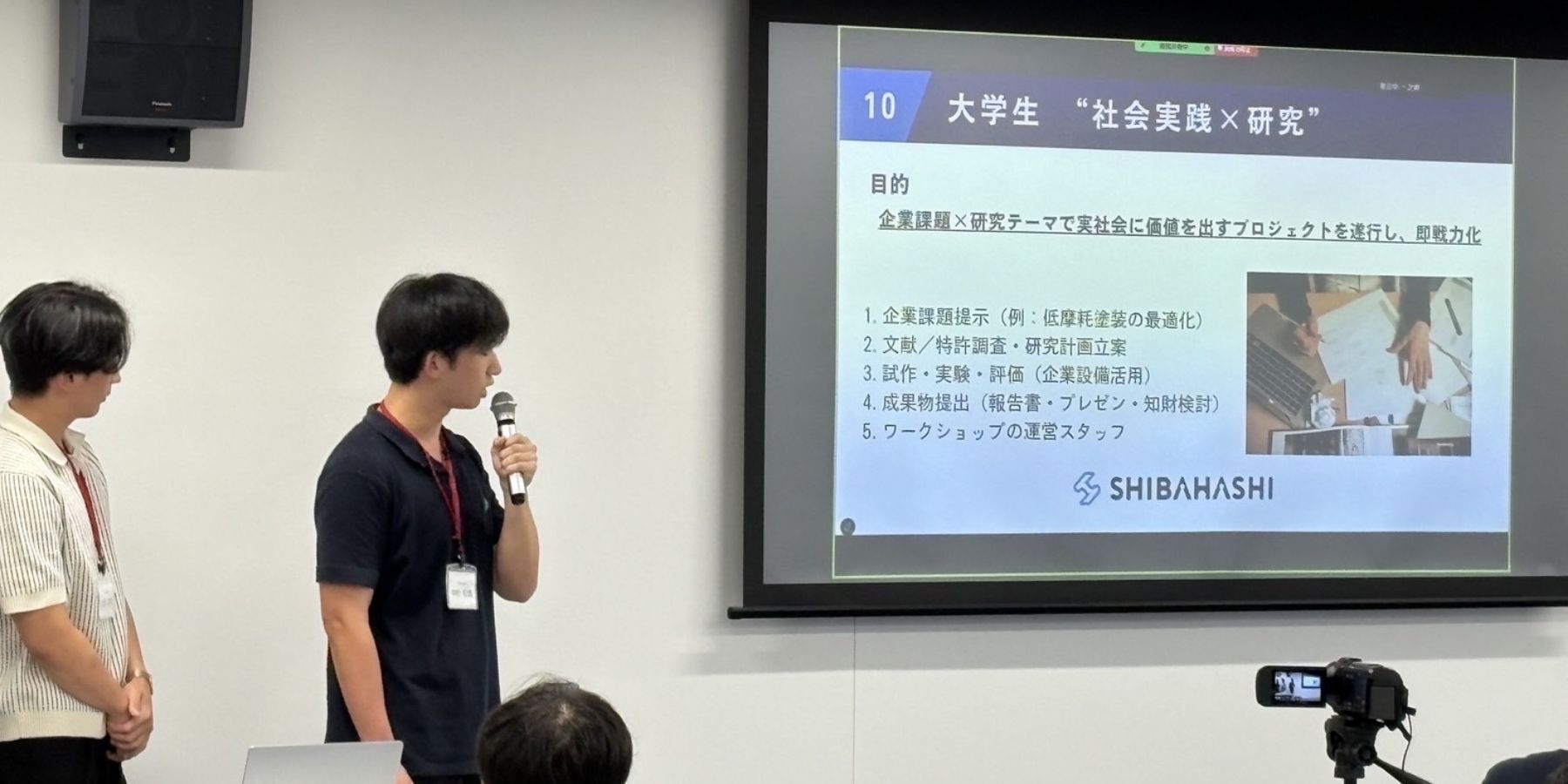

最終日 プレゼンテーションの様子

最終日、プログラムを通じて得た学びや企業への提案について各チームがプレゼンテーションを行いました。企業での実習やフィールドワークをもとに課題を分析し、改善策や新たな企画を提案しました。発表内容には、自社製品を活用した新商品の開発、製造業の現場における効率化に関する提案、企業や商品の魅力を広く知ってもらうためのイベント企画などがみられました。

資料や実際のデータを交えながら、限られた時間でわかりやすくまとめられた発表には、学生ならではの柔軟な視点を活かした内容が含まれました。今回のインターンシップを通じて得た学びは、課題解決力・プレゼンテーション力・協働する力を培う貴重な経験となりました。

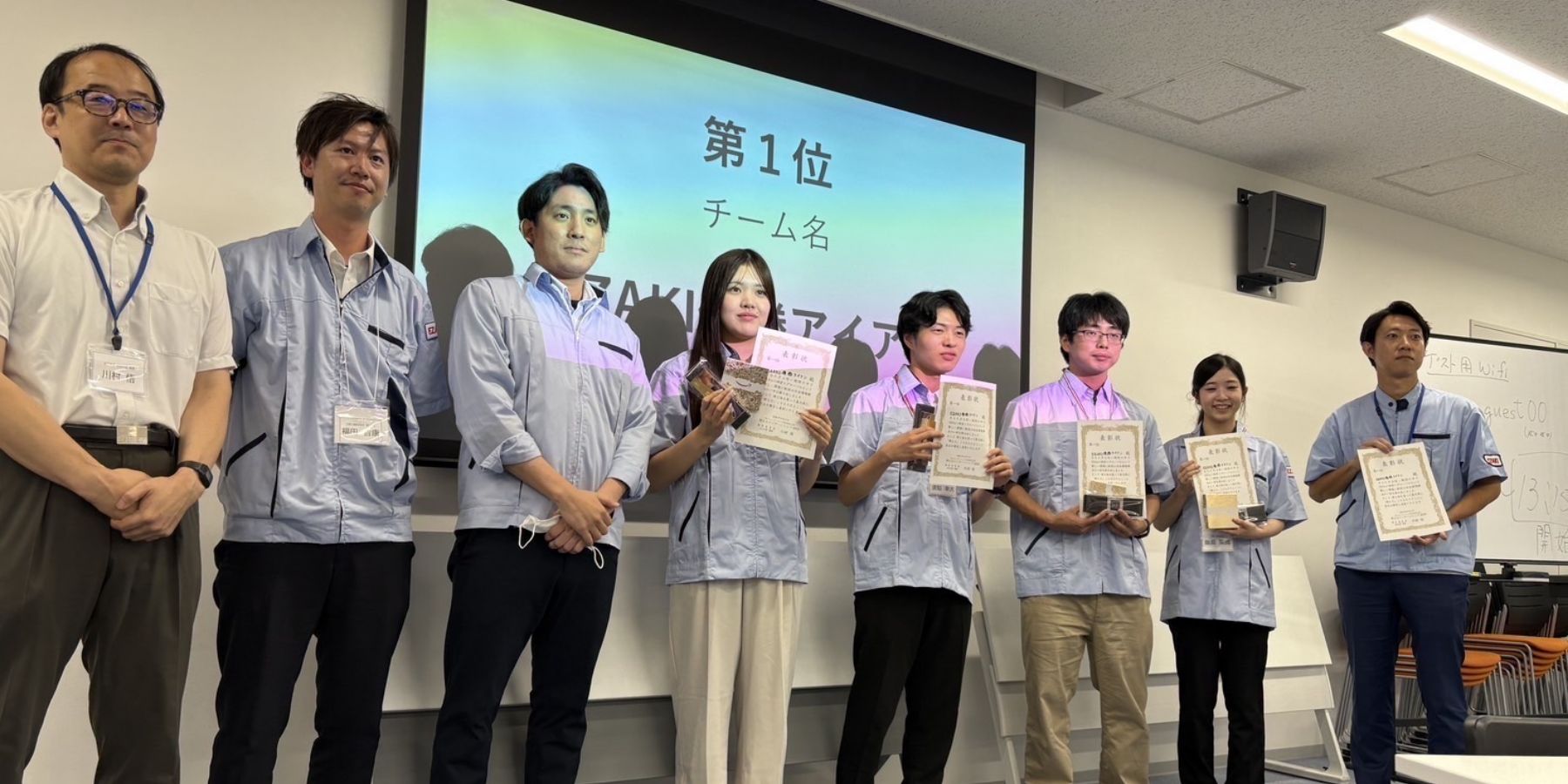

優勝チームインタビュー:EZAKI優勝アイアン(江崎工業)

立正大学 川村ゼミ2年 須知幸大

私たちは、日本人労働者と外国人労働者の間で製品の不良率に差が生じているという課題に対し、写真と日本語の説明で構成された作業マニュアルを改善することで解決を図ろうと考えました。具体的には、理解のすれ違いを防ぐために、写真よりも要点を強調できるイラストを追加し、外国人でも理解しやすいようにローマ字表記を加えることを提案しました。このことから、国籍問わず理解力の向上を促進できるということや、外国人労働者と日本人労働者の認識の違いが多いということを学びました。

編集後記

まずは、今回のインターンでお世話になった企業の皆様、長期にわたり燃えるインターンシップを運営してくださった皆様に深く感謝申し上げます。

このインターンを通して、一生の糧となるものを得られた、就職活動のヒントにつながった、人生の歩み方を学べたなど、それぞれ身につけたことは違いますが、多くの人が様々な経験を自分のものにすることができた2週間だったと思います。

それぞれが学んだことを胸に、今後の人生をより良いものにしていきたいと思います。改めて、お世話になった方々にこの場を借りて深く感謝申し上げます。

執筆:明道俊太、鳥海愛美、栁平璃穂