第23回貴重書展:「古今善本150選」より厳選

本展について

2022年立正大学開校150周年にちなみ、図書館では2023年6月『立正大学図書館 古今善本録~蔵書が伝える図書館150年の軌跡~』を刊行しました。その刊行を記念し、2023年10月から2024年5月までの期間、第51回企画展「古今善本150選」を開催しました。

『古今善本録』に掲載の資料150点を複数の会期・会場に分けて行った大規模な展示でしたが、関連イベント含めたくさんの方にご来場いただきました。

企画展終了からまだ間もないですが、好評のお声をいただき「古今善本150選」より厳選した一部資料を再展示いたします。

本展を通して、当館の魅力ある蔵書の一端に触れ、本学の歴史に思いを馳せていただけましたら幸いです。

※なお、展示期間中に一部資料の入れ替えがあります。あらかじめご了承ください。

開催期間

2024年5月27日(月)~ 6月16日(日)※オープンキャンパス

展示場所

11号館1階 図書館展示コーナー

出展資料一覧

高祖御一代略図 建治三年九月身延山七面神示現

Concise illustrated biography of the Great Priest [Nichiren]

歌川国芳画

歌川国芳画

〔江戸〕〔伊勢屋利兵衛〕〔天保7年(1836)頃〕刊

存1枚

『高祖御一代略図』は日蓮の有名な逸話を描いた10枚揃の浮世絵。日蓮宗の信徒でもあった歌川国芳(1797-1861)の作で、版元は伊勢屋利兵衛である。

当館では、日蓮の説法を聞きに来ていた身延山の七面天女が龍の姿を現した場面を描く「建治三年九月身延山七面神示現」を含めた4点を所蔵している。

高祖御一代略図 相州竜之口御難

Concise illustrated biography of the Great Priest [Nichiren]

歌川国芳画

歌川国芳画

〔江戸〕〔伊勢屋利兵衛〕〔天保7年(1836)頃〕刊

存1枚

『高祖御一代略図』は日蓮の有名な逸話を描いた10枚揃の浮世絵。日蓮宗の信徒でもあった歌川国芳(1797-1861)の作で、版元は伊勢屋利兵衛である。

当館では、処刑される直前に奇跡が起こって難を免れた場面を描く「相州竜之口御難」を含めた4点を所蔵している。

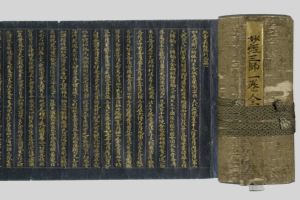

妙法蓮華経

Lotus Sutra of the Wonderful Law

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

〔鎌倉後期〕写

巻子本 8巻幷開結 1軸 12.5×214.5㎝ 箱入り

細字経の豆本。1行の字詰を通常の倍の34字にして書写した写経を細字経と呼ぶ。

1部8巻や1部10巻の経典をまとめて1巻あるいは2巻に仕立て、携帯の便宜を図ろうとしたもの。

本資料では、わずか縦12.5㎝の濃紺の料紙を用い、銀で界線を引き、金字で書写されている。

小型の細字経は数少なく、大変貴重な伝本である。

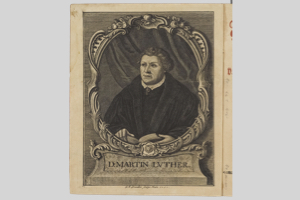

ルター全集

Martin Luther's complete writings, written both in German and Latin and translated from the latter into the former

原題:Martin Luthers sowol in Deutscher als Lateinischer Sprache verfertigte und aus der letztern in die erstere übersetzte sämtliche Schriften / herausgegeben von Johann Georg Walch

原題:Martin Luthers sowol in Deutscher als Lateinischer Sprache verfertigte und aus der letztern in die erstere übersetzte sämtliche Schriften / herausgegeben von Johann Georg Walch

Halle im Magdeburgischen:J.J. Gebauer, 1740-1753

23冊 22.0×17.7㎝

当館所蔵の『ルター全集』(全23冊)は、1740年から1753年にかけて、イェーナ大学教授のヨーハン・ゲオルク・ヴァルヒ(Johann Georg Walch, 1693-1775)が編纂・出版したものである。マルティン・ルター(Martin Luther,1483-1546)が書いた膨大な量のテキスト(聖書解釈、手紙、説教など)が収められている。

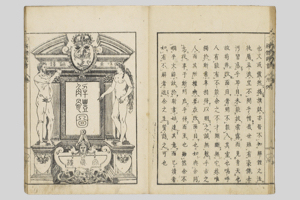

解体新書

New Book of Anatomy

与般亜単闕児武思撰 杉田玄白訳

与般亜単闕児武思撰 杉田玄白訳

〔小田野直武図〕

江戸 須原屋市兵衛 安永3年(1774)刊

5巻 5冊 26.0×18.4cm

西洋医学の人体解剖書を漢文体で訳述した書。

翻訳に用いられた書は、ドイツ人のクルムス(JohannAdam Kulmus, 1689-1745)が著したAnatomische tabellen(1722年初版)を、オランダ人のディクテン(Gerard Dicten)が蘭訳したOntleedkundige tafelen とされる。「ターヘル・アナトミア」は日本での通称で、原書の名称とは異なる。

長崎和蘭陀屋舗圖 複製版

[Illustration of the Dutch Residences in Nagasaki]

〔天明4年(1784)- 寛政10年(1798)〕写

〔天明4年(1784)- 寛政10年(1798)〕写

軸装 1幅 65.2×118.8cm

熊谷図書館に所蔵されている本資料の原版は、各地に残る長崎出島を描いた絵図・鳥瞰図のなかでも三指に入る優品である。最盛期の出島内の機構を詳細に、各建物には名称や番号を付し、彩色された肉筆画ならではの精緻さがある。

田中啓爾(1885-1975)は、自著において、安永期から寛政期出島火災(寛政10年3月)の間に描かれたものであるとの鑑定結果を記している。

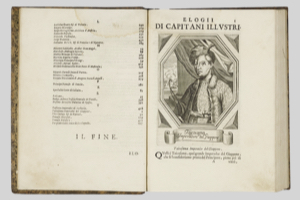

著名武将列伝

Praises of Illustrious Leaders, Written by the Neapolitan Lorenzo Crasso, Barone di Pianura

原題:Elogii di capitani illustri scritti da Lorenzo Crasso napoletano barone di Pianura Venezia:Presso Combi, 1683

原題:Elogii di capitani illustri scritti da Lorenzo Crasso napoletano barone di Pianura Venezia:Presso Combi, 1683

1冊 27.8×19.5㎝

本書は16~17世紀の世界の著名武将98人の事績が評伝形式で紹介される著作。

同時代にイタリアで出版された。1項目1人の人物伝からなり、各人物の経歴や事績が綴られたのち、散文形式の賛辞で締め括られている。各項目冒頭には紹介人物の肖像画(銅版画)が付される。巻頭の1人目は豊臣秀吉、10人目は徳川家康で、日本人が2人紹介されている。

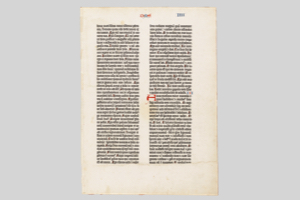

グーテンべルク42行聖書〔零葉〕

[A Leaf from Gutenberg's 42-Line Bible]

原題:〔A leaf from the Gutenberg 42 line Bible〕

原題:〔A leaf from the Gutenberg 42 line Bible〕

Mainz, 1450-1455

存1葉 38.5×28.0cm

ドイツのヨハン・グーテンベルク(Johannes Gutenberg, 1400頃-1468)が活版印刷技術を用いて印刷した西洋初の印刷聖書の1葉。

文頭の飾り文字は印刷後朱、藍で1葉ごとに手書きされており、同一頁は存在しない。当館資料は、アメリカの書誌学者エドワード・ニュートン(Alfred Edward Newton, 1864-1940)が所蔵の原本の端本を1葉ずつ分割、解説をつけたものの一つで、第1巻第248葉に該当する。

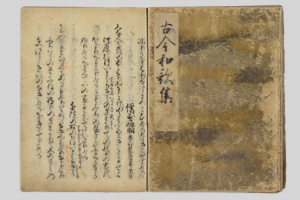

古今和歌集

Collection of Poems Ancient and Modern

〔紀貫之等奉勅撰〕

〔紀貫之等奉勅撰〕

〔鎌倉後期〕写

列帖装 20巻 1冊 20.7×14.7cm

『古今和歌集』は醍醐天皇下命の第一勅撰集である。

我が国最初の和歌の勅撰集として、成立後900年以上〈正典〉として尊重され続けた。当館所蔵本は、貞応2年(1223)に書写した旨を記す藤原定家 (1162-1241)による本奥書を持つ。

本書には、定家に由来すると考えられる朱声点と勘物、朱合点が全冊に渡って記されている点で資料的価値が高い。

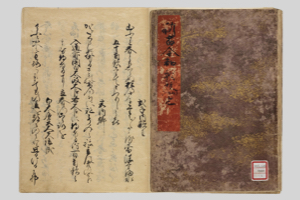

新古今和歌集

New Collection of Poems Ancient and Modern

〔藤原定家等奉勅撰〕

〔藤原定家等奉勅撰〕

伝岩山民部少輔澄秀筆(岩山入道宗珍ヵ)〔室町後期〕写

列帖装 20巻 2冊 23.2×16.4cm

『新古今和歌集』は後鳥羽院下命の第八勅撰集で、現存伝本は、「切継ぎ」と呼ばれる改訂作業の段階で書写された第二類本がほとんどである。

現在最も重視されているのが、17首の切出し歌を含む伝為相筆本。為相(1263-1328)は藤原定家の孫に当たり、歌道家の冷泉家の祖。

当館本は為相本と15首まで同じ切出し歌を含み、朝倉茂入の極み札を付属する。

因果の小車

Karma's chariot

ポール・ケイラス著 鈴木大拙訳

ポール・ケイラス著 鈴木大拙訳

東京 長谷川商店 明治31年(1898)刊

1冊 24.4×18.0㎝

本書は、ちりめん本『カルマ』を仏教哲学者の鈴木大拙(1870-1966)が『因果の小車』として邦訳したもの。

芥川龍之介(1892-1927)の『蜘蛛の糸』は、本書の中の一編、「蜘蛛の糸」(原題:The Spider Web)の翻案と考えられており、「蜘蛛の糸」の表題にて雑誌『赤い鳥』創刊号で発表した後、教科書にも採用されたことから、広く日本人の間で知られる作品となった。

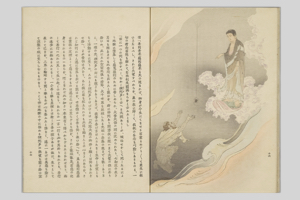

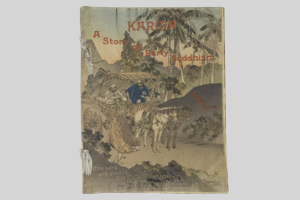

カルマ〔ちりめん本〕

Karma: A Story of Early Buddhism [Crepe Paper Edition]

原題:Karma:a story of early Buddhism / by Paul Carus

原題:Karma:a story of early Buddhism / by Paul Carus

東京 長谷川商店 明治28年(1895)刊

1冊 19.2×14.8㎝

ポール・ケイラス(Paul Carus, 1852-1919)による仏教説話集「カルマ」(Karma)は、様々な国の言語に翻訳出版された。

日本では1895年に長谷川武次郎(1853-1936)が単行本として刊行。本文が英語のちりめん本で、挿絵は日本画家の鈴木華邨(1860-1919)が描いた。

当館では、初版のほか、表紙絵の異なる第2版と第3版も所蔵している。

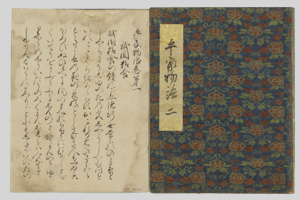

平家物語

The tale of the Heike

〔江戸前期〕写

〔江戸前期〕写

列帖装 12巻 12冊 23.1×18.0㎝

治承・寿永の乱を題材とした軍記物。

平清盛(1118-1181)を中心とした平家の盛衰や源義経(1159-1189)の活躍などを描く。

「祇園精舎の鐘のこゑ諸行無常のひゝきあり」で始まる「祇園精舎」の段は広く知られている。本書は、列帖装仕立ての豪華な装訂の写本である。

書写年次を示す奥書などはないが、江戸前期の写しと推定される。

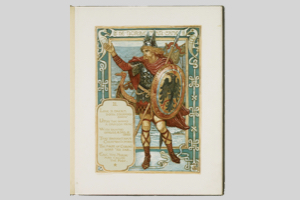

コロンビアの求愛

Columbia's courtship

原題:Columbia’s courtship / by Walter Crane Boston:L. Prang, c1892

原題:Columbia’s courtship / by Walter Crane Boston:L. Prang, c1892

1冊 29.1×22.7㎝

ウォルター・クレイン(Walter Crane, 1845-1915)は現代絵本の基礎を築いた画家のひとりで、19世紀後半にイギリスで活躍した。

本書は、シカゴ万博(1893年)のために制作されたもの。

グリーンランドの発見者「赤毛のエイリーク」からシカゴ万博に至るまでのアメリカの歴史が、12の象徴的な絵と詩で表現されている。

本書見返しには、クレインによるサインが確認できる。

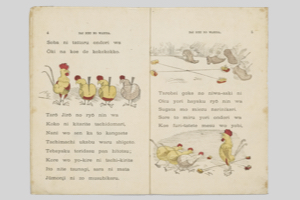

わんぱくものがたり

Max and Moritz

原題:Wampaku monogatari dai 1 / Wilhelm Busch 著 渋谷新次郎訳

原題:Wampaku monogatari dai 1 / Wilhelm Busch 著 渋谷新次郎訳

東京 羅馬字会 明治20年(1887)刊

第1 存1冊 18.4×12.7㎝

本書は日本で最初の翻訳絵本。

ヴィルヘルム・ブッシュ(Wilhelm Busch, 1832-1908)による絵本『マックスとモーリッツ 7つのいたずら物語』を日本語に翻訳したもの。

原文同様にリズミカルに楽しめるよう、七五調で訳出されている。冒頭に「仮名ト羅馬字トノ比較表」が添付されており、テキストはローマ字表記となっている。

当館では第1の初版本を所蔵している。

沖縄縣旅行日誌

Diary of a trip to Okinawa

岡山仰著 明治27年(1894)自筆

岡山仰著 明治27年(1894)自筆

1冊 24.5×16.0㎝

熊本県尋常師範学校の沖縄旅行日誌。

著者は奥書きに名が記される岡山仰か。同様の資料として、熊本県博物館ネットワークセンター所蔵森下功旧蔵資料の『沖縄縣修學旅行日誌』(近藤栄次)がある。

ただし、二つは異なる日誌で、本書には岡山が詠んだと思われる短歌や「毛氏先祖由来伝」が記されている。明治期の沖縄の様子を記す貴重な資料である。

遺留分とその道徳的・経済的影響の歴史

History of the hereditary reserve and its moral and economic influence

原題:Histoire de la réserve héréditaire et de son influence morale et économique / par Gustave Boissonade Paris:Librairie de Guillaumin, 1873

原題:Histoire de la réserve héréditaire et de son influence morale et économique / par Gustave Boissonade Paris:Librairie de Guillaumin, 1873

1冊 22.5×14.0㎝

ギュスターブ・ボアソナード(Gustave Boissonade, 1825-1910)は日本の近代法体制の形成に大きな貢献をしたフランス人法学者。

本書は、精神科学・政治学アカデミーの懸賞論文に応募し、学士院賞を受賞した大著。

日本では、明治政府に仕えたフランス人のデュ・ブスケ(Du Bousquet, 1825-1910)によって抄訳され、『仏朗西遺物相続史』として1880年に刊行された。