哲学科:2023年度卒:田中優乃:人生からの問いかけに応えよ-自殺は一つの応えか-

目次

自己紹介

はじめまして!立正大学大学院 文学研究科 哲学専攻 修士課程1年の田中優乃(たなかひろの)です。2020年度に立正大学文学部 哲学科に入学、2023年度まで在籍していました。学部卒業後は大学院に進学し、研究を続けています📖

大学生活

私が大学に入学した2020年4月は、新型コロナが流行し始めて間もない頃でした。1年生の期間は、友達をつくる機会もないまま、一人さみしく自宅でオンライン授業を受け、大量の課題をこなしていました。

2年生になった頃から、少しずつではありますが、対面授業が再開され、念願叶って大学に通うことができるようになりました!👏(本当にうれしかった……‼)

2年生の時に対面授業で受けた「基礎演習」、「キリスト教思想」で、村上先生のお話に深く感銘を受けました。このことが、私が後に生命倫理や、卒論で扱った実存哲学といった領域に関心を持つきっかけになったと感じています。2年生のときのこの経験と、卒論テーマとの関連については、後ほど「テーマ決定・構想」でお話しします。

私は学部4年間を通して、あまり勉強熱心な学生ではありませんでした💦哲学に関心があって哲学科に入学したものの、コロナ禍で大学には通えず、友達もできず、なんとなく授業を受けて課題をこなすだけの日々を2年生の終わりごろまで続けてしまいました。勉強に身が入らず、これだ!と思えるテーマにも出会えませんでした。休日は、なんとなくだらだら過ごしたり、遊んだりしていました。

唯一学部時代に頑張っていたことといえば、サークルでやっていた基礎スキーです。冬と春の長期休みは、勉強も遊びもせずにずーーーーーーっと(文字通り本当にずっと) 長野県の山にこもって毎日毎日狂ったようにスキーの練習をしていました🎿

やっと少し真面目に勉学に取り組むようになったのは、卒論執筆に向けて動き出す3年生のころからでした。このころにやっと!(長かった……💦)本当に関心が持てるテーマに出会え、そこからは勉強が楽しくなりました。

学部1・2年生のときにもっと勉強していれば……と思うこともありますが(今でも事あるごとに思っています。院生として恥ずかしながら、哲学の基礎知識に乏しいので……) 、一つのことに熱心に取り組むことができた経験や、そこで出会った人とのかかわりなどから、今後の研究や人生に役立つものをたくさん得られたことは本当に良かったなぁと思っています。

研究テーマ

私の研究テーマは「人生の意味とは何か」です。人生の意味についての問い、生きていれば誰もが一度は問うた経験があるのではないでしょうか。「人生の意味」について、ヴィクトール・E・フランクルの思想を手掛かりに、研究をしています。フランクルは、人生の意味について問う際、私たちが人生に対して「人生に意味があるか」と問うことは誤っていると言います。問いを出しているのはむしろ人生の方であり、私たちは人生からの問いかけに応えて行く必要がある、ということです。

卒論概要

卒業論文の題目は、「人生からの問いかけに応えよ—自殺は一つの応えか—」です。「人生の意味とはどのようなものか」という問いについて、フランクルの思想を手掛かりに論じました。そしてそこから、「自殺についてどのようなことが言えるか」ということについて、検討しました。

先にも少し触れたように、私たちは、人生の意味を問うとき、「私は人生から何を期待できるか」と問いがちですが、フランクルは、そのような仕方で人生の意味を問うことは誤っているといいます。私たちは、「人生から何を期待できるか」ではなく、「人生から何を期待されているか」と問わねばならず、人生からの問いかけに応答していかねばならないのです。

このようなフランクルの思想において、自殺は否定されています。人間はどんなに困難な状況に置かれたとしても、絶えず人生から問いかけられており、その問いかけに応えていくことで必ず人生の意味を実現できるためです。しかしながら私は、フランクルの思想を踏まえたうえで、それでもなお肯定されうる自殺があるのではないか?人生からの問いかけへの応答としての自殺、すなわち人生の意味成就としての自殺があるのではないか?と考え、そのような自殺の可能性について検討しました。

すべての始まりは3年のテーマ・ゼミ決めのとき……

私は当初、フランクルを卒論で扱おうと決めていたわけではありませんでした。ただなんとなく、それまでの2年間、哲学科の講義を受けてきた中で、生命倫理や人間の生死について、人生の意味や目的について、といったことに関心を持つようになりました。少し具体的にお話すると、2年生のときに受けた村上先生の授業で、生命倫理についてのお話を聴き、生命について、また人間が生きるということについて、色々と考えるようになりました。私自身、弟を亡くした経験があること、家族が介護の仕事をしていること、人の死に触れる機会が多かったことなどから、人生について、生命について、また宗教についてなど、様々なことを肌で感じ、悩み、考えてきました。普段生活している限りでは、このような関心を表立って自覚させられることはなかったのですが、村上先生のお話を聴き、色々と考えを巡らせる機会を得たことで、「これが、私が本当に考えたかったこと、私が本気で考えなければいけないことだ!」という確信を持つに至りました。それまでの人生で、ちゃんと向き合ってこなかったけれど、どこかで絶対に向き合わなければいけない、私自身が過去と折り合いをつけ、自分の糧とし、さらなる成長を遂げるために必要なテーマが、「人生について」というようなものであったのだと思います。そのため卒論では漠然と、人生や生命などに関連するテーマを扱いたいな~と思っていました。

こうして、人生の意味や目的、人間の生死について関心があるということを村上先生に相談したところ、先生が一冊の本を私に紹介してくださいました。それが、ヴィクトール・E・フランクル『それでも人生にイエスと言う』。それまでに私が持っていたフランクルに関する知識といえば、彼が『夜と霧』の著者であるということくらいで、この本の存在は、紹介していただいて初めて知りました📖

目次を見た瞬間、まさに雷に打たれたかのような衝撃を受けたことを今でも覚えています。私が今まで生きてきた中で漠然と感じてきたこと、なんとなく考えていたこと、もっと考えてみたかったことが、見事に書かれていました。

生きる意味があるか、と問うのは、はじめから誤っているのです。

人生こそが問いを出し私たちに問いを提起しているからです。

……そもそも、苦悩と死こそが人生を意味あるものにするのです。

……生きることはいつでも課せられた仕事なのです。

(V・E・フランクル『それでも人生にイエスと言う』)

私は思い入れのあるテーマに出会えたことで、それまでなんとなくやっていた勉強が途端に楽しくなりました。このときにフランクルの思想に出会えたからこそ、今も大学院で楽しく研究ができています。テーマ決めは、論文の構成や完成度に影響するという点でももちろんとても重要ですが、なにより、考えていてワクワクするかどうか、時間を忘れて考えてしまうような問題であるかどうか、ということも視野に入れながら決められると、卒論を書く一年間がより充実したものになると思います。(今この文章を書いていて、心動かされるテーマ、人物、思想に出会えたこと、そして私をフランクルの研究へと導いてくださった指導教員の村上先生に出会えたことの幸せを、しみじみと噛み締めています……✨)

なぜ自殺か

そんなこんなでワクワクできるテーマに出会えたのですが、私はテーマ決定の段階で、人生の意味について、また、生命倫理や人間の生死についても深い関心がありました。特に死については、卒論で扱いたいという想いが強く、どうにかテーマに組み込みたいと考えていました。そこで、フランクルの「人生の意味論」と、「人間の死について」、その中でも特に「自ら死を選択することについて」というテーマを合体させて、「フランクルの思想において、自ら死を選ぶことについてどのようなことが言えるか」ということを最終的なテーマとしました。

ちなみに、死について関心があったのは、自身の弟の死に関する経験や生命倫理の授業の影響からというのが主な理由になりますが、では死は死でもなぜ自殺?と思われるかと思います。これについては私自身も、当時自覚的な理由があったわけではありません。ただ、私たちが人生の意味というものについて問う際、そこには「苦悩」が伴っているのではないかと思います。悩み苦しむからこそ人間は、「この苦しみに意味なんてあるのだろうか?(意味がないのであれば到底耐え抜くことなどできない……!)」と問うのではないでしょうか。そして、人生の意味への問いの根底にある「苦悩」と、人間の死というものを関連的に考えたとき、「自ら死を選んでしまうほどに苦悩している状態」というものが思い浮かんだのではないかと、当時を振り返り考えています。また、生命倫理の授業を受ける中で、尊厳死や安楽死への関心が高まっていたという背景もあります。尊厳死や安楽死という仕方で自ら死を選ぶという場合も視野に入れ、人間の生死について人生の意味と併せて考えてみたかったのだと思います。

そして決定した題目が、「人生からの問いかけに応えよ—自殺は一つの応えか—」。我ながらなかなかかっこいい題目だなぁと思っています👏✨

人生からの問いかけに応えよ—自殺は一つの応えか—:目次

序論

第一節 課題の設定

第二節 論文の構成

第一章 人生の意味とは何か

第一節 「かけがえのなさ」と「責任」

第二節 「人生に意味があるか」という問いの誤り

第三節 人生の意味の成就

第二章 人間の根本意志である「意味への意志」

第一節 「快楽への意志」

第二節 「力への意志」

第三節 「意味への意志」

第三章 意志から「価値」へ

第一節 「創造価値」

第二節 「体験価値」

第三節 「態度価値」

第四章 自殺は人生からの問いかけの応答になり得るか

第一節 自殺の定義

第二節 「自らによってなされる行為」とは何か

第三節 「態度価値」実現としての自殺

第四節 安楽死、切腹

結論

註

参考文献

卒論執筆のコツ

卒論を書き始める前に、先輩方から、「卒論は辛いよ、大変だよ」ということを聞いていたのですが、私の場合は正直なところ、最初から最後まであまり辛いと思ったことがなく……。少数派なのでしょうか……。

なんでかな?と考えて、私なりに思い付いたことをいくつかあげておきます。少しでも参考になれば嬉しいです。みなさんの卒論ライフが良きものになりますように……✨

①思い入れのあるテーマを見つける

おそらく、半分くらいはこのためでしょう。

私の場合は、卒論だけで終わらせず、今後もずっと考え続けたいと思えるくらい心を揺さぶられるテーマに出会うことができました。これに関しては正直、運もあると思います。ただ、できる限り心から関心を持てるテーマに出会うために、できることはやったほうがいいです。

具体的には、常日頃考えていることや、普段の自分の行動や選択について振り返り、自分は何を一番大事にして生きているんだろう?という自分の奥底に眠る核となる価値観を引き出すこと。この隠された自分の核に沿って、私たちはいろいろなことを考えたり、選択したり、行動したりして生きています。この核にほんの少しだけでも自覚的になることができれば、自分が本当にワクワクできるテーマも自ずと見えてくると思います。

②メリハリをつける

私は、やるときは集中して何時間でも机に向かいますが、やらないときは本当に何もやらないです。何もやらないというのは、ただ書かないだけで考えてはいる、とかそういうことではなく、本当にすべてを忘れて全然違うことをします。それこそ、週単位で何もせず、卒論執筆中とは思えないくらいのんびりとした生活を送っていた時期も……。

正直私の卒論執筆期間の生活はあまり褒められるようなものではないので、ここまで極端にメリハリをつける必要はないですが、取り組んでいる時間の集中力を上げるためにもある程度メリハリを持つのが良いかと思います。

意外と、お風呂のときや寝るとき、散歩中なんかに、急にアイデアが降りてきたりするものです。なので、行き詰まったときにあえてぼーっとして、何もしないことをしてみるのは、結構効果的でもあります。

これを書いていて、くまのプーさんの「何もしないことは、最高の何かにつながるんだ」というセリフを思い出しました🐻(笑)でもこれ、本当にその通りで、心に新しいものが入り込むためには、それが入り込めるスペースを空けておかなきゃいけないんですね(完全に私個人のセリフの解釈です)。

卒論をずーっと本気で書き続けていては、新しいアイデアは湧いてこない。卒論の完成度をより上げるためにも、たまには「何もしない」ことも大事です👍

③自分を信じる

だんだんと精神論になってきたような気がしますが、最後に大事なのは自分を信じることだと思います。

どうしよう、結論が書けない、もう期限間近なのに……と焦り始めたときこそ、根拠のない自信が大事です。焦っても焦らなくても、卒論は他でもないこの私がどうにか書かなきゃいけないのだし、締め切りは泣いても笑っても必ず来るわけです。それなら焦らないでやるほうがいいです。焦らないためには、自分はきっとできる!(今はできていなくても)という自信というか、確信を持つことが必要です。一種の開き直りですね。

焦らないで、やるべきことを一つずつ着々とこなしていけば、なるようになる。というかなるようにしかならないのです。私は結論を書いているとき、自分の能力の限界を感じながらも、とにかく書けることはすべて書こう、書けることしか書けないんだし、と当たり前のことを反芻しながら、心の平穏を保ったまま書き上げることができました。

卒論執筆を振り返って

卒論を完成させた後、卒論に取り組んだ約一年間を振り返って、実はまず「意外と大したもの書けなかったな」と思いました。どんな大作を書き上げるつもりでいたのか、なんだか自分の能力を高く見積もっていたみたいです(笑)

そんなことを先生に話したところ、先生は、「いつか卒論を書いたときのことを振り返って、自分よく頑張ったなぁと思える日が来るよ」と仰られていたのですが、まさにその通りですね。あんなにたくさん文章を書いたのは卒論が初めてだったのに、よく頑張って書き上げたなぁと、今となっては思います。内容に関しては振り返りたくないくらい突っ込みどころ満載で恥ずかしいですが……。

4年間の集大成でもある卒論。それなりにプレッシャーもあると思います。ですが、卒論を書くのは誰もが初めて。悩んだり行き詰まったりするのは当たり前です。適度に息を抜きながら、時には頼れる人に相談したりして、自分に負荷をかけすぎずに気楽にやっていいと思います。その時その時の全力で取り組んでさえいれば、どんなものに仕上がっても、後から振り返って「あの時は頑張ったなぁ」と思えるものになると思います😊✨

ちなみに……卒論をスムーズに書き進めるために

卒論を楽しく書くためのコツは、先ほど「卒論執筆のコツ」でお伝えした通りですが、いくら楽しく書けていても、締め切りに間に合わなければ意味がない!ということで、楽しく、かつ余裕をもって書き上げる術をお伝えします。

それはずばり、「計画をしっかりと立てて、計画通り進める」ということですね。今更そんな当たり前のことを……と思われるかもしれませんが、本当にこれに限りますし、これが意外と難しいもので……😅

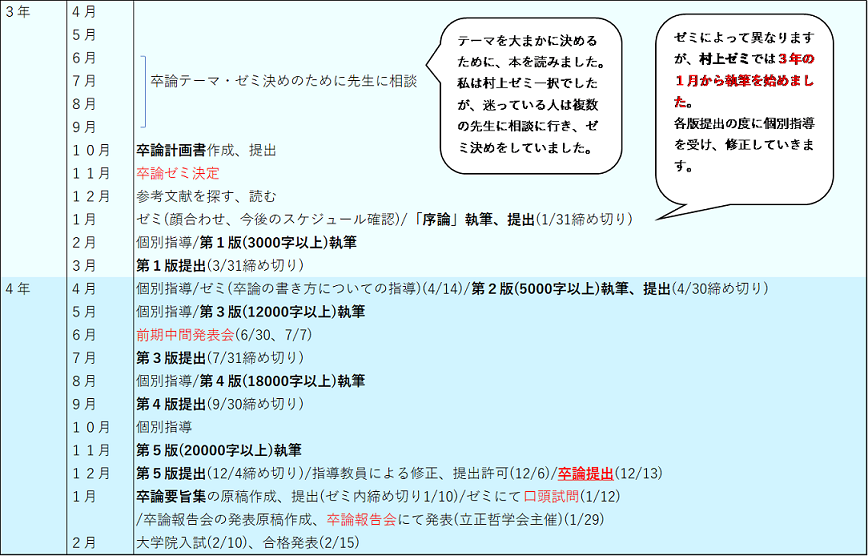

私の所属していたゼミでは、大体1か月ごとに締め切りがあり、毎回決められた字数を書いて提出していれば、12月初旬には自動的に書き上がっているというシステムでした。私のように自分で計画を立ててコツコツと取り組むことが苦手な人にとっては、とてもありがたい指導方針でした。(計画の内容は、「スケジュール」の表をぜひ参考にしてください✨)

ゼミによってやり方もペースも全く異なってきますが、とにかく細かく計画を立てて、その計画を確実に遂行していく。これさえできれば絶対に卒論は提出できます。

とはいえ、これが一番難しいんですけどね……。

私はそれまで本当に無計画なタイプで、達成したかったけどできずに終わった目標が数えきれないほどありましたが、卒論は先生の指導のもと計画通り書き進めることができ、我ながらよくやったと感動してしまいました😢✨

卒論の方向性が決まったら、やるべきことを列挙しタスク化、タスクをひたすら潰していく、というように機械的に進めていくことも、締め切りまでに書き上げるためには重要です👍

計画が定まれば、あとはとにかくやるだけ!!!✊

卒論の内容を詳しく

フランクルによると、人生の意味は、人生からの問いかけに具体的な行為をもって応答していくことで成就されるものであると言われます。人生は、どんなときも私たち個々の人間に問いかけており、そのため、人間はどんなときでも人生の意味を実現することが可能なのです。

フランクルは、第二次世界大戦中、ナチスの強制収容所にユダヤ人として収容され、苛酷な環境を生き抜いた人物です。この体験を記しているのが『夜と霧』になります。フランクルは、強制収容所という、人間の尊厳が悉くすべて奪われ尽くし、生命の危機に瀕している最悪の状況下でさえも、なお人生に意味を見つけ出し、解放の瞬間まで生き延びることができたのです。人生からの問いかけを聞き取ることができるかどうか、人生からの問いかけに応えることができるかどうかは、個々の人間にかかっているのです。

さて、フランクルは、人生は私たちに常に問いを発しているのだから、私たちはそれに正しく応答=行為し、人生の意味を実現していかなければならないと言います。そこで私は、人生の意味実現の道の一つとして、自殺という方法を考えることはできないかと問うことにしました。すなわち、人生の意味の成就としての自殺は可能か?という問いです。

フランクルの思想において、自殺は否定されています。なぜなら、私たちが生きているということは、常に人生から問いかけられているのであり、私たちには人生からの問いかけに応える義務があるからです。そのため、自殺によって人生を終わらせることは、人生から与えられた義務を放棄することに他なりません。このように、フランクルの思想の中で自殺を肯定的に語ることは不可能であるように思われます。ですが私は、もしフランクルの人生の意味の成就というものに自殺が含まれる可能性を示すことができるのであれば、自殺についてもっと多様な語り方が可能なのではないかと考え、人生の意味成就としての自殺について検討することにしました。

結論としては、自殺の定義を少し拡大し、安楽死や尊厳死、切腹というような自死によって人生の意味を成就する可能性を僅かながら示すことができました。

しかしながら、そもそも「人生からの問いかけに応えるとはどのようなことか」「自殺とは何か」など、様々な問題についての検討が不十分であったため、今考えるとこの結論は突っ込みたいところだらけです😅💦まだまだ解決すべき課題がたくさんある!という思いから、現在大学院で研究をしています。まあ、今でもわかったことよりわからないことのほうがはるかに多く、日々「私は何もわかっていないということがわかった」という体験を積み重ねていますが……😅

修論について

現在も引き続きフランクルの思想を研究しています。修士論文では今のところ、人間における「精神」という事象がどのような作用を持つのか、また、各作用がどのように関係していて、人生の意味実現にどのように貢献するのか、ということについて検討する予定です。そして、精神が向かうものとしての良心と愛について、比較をし、それぞれがどのような働きを有し、精神に与える内容がどのように異なるのか、その違いが人生の意味実現にどのように影響するのかを考えたいと思っています。

私たち人間が、どんな困難や苦境に対しても、必ず自由な態度を取りうること、だからこそ、どんな体験にも耐えうること、そして自分と世界への絶対的な信頼のもと希望を持って生きていけることを、示すことができればいいなという気持ちがあります。