第25回貴重書展 デジタル展示

展示概要

立正大学図書館では、学修・研究用の図書や雑誌のほかに、貴重書や善本と呼ばれる、希少性の高い資料も所蔵しています。

教科書でもおなじみの『解体新書』をはじめとする、図書館が所蔵する貴重資料を厳選してご紹介します。

原本ならではの迫力を体感いただけましたら幸いです。

<開催期間>

展示期間:2025年3月16日(日)~4月18日(金)

<開催場所>

展示場所:11号館1階 図書館展示コーナー

資料一覧

解体新書

与般亜単闕児武思撰 杉田玄白訳 〔小田野直武図〕

与般亜単闕児武思撰 杉田玄白訳 〔小田野直武図〕

江戸 須原屋市兵衛 安永3年(1774)刊

5巻 5冊 26.0×18.4㎝

西洋医学の人体解剖書を漢文体で訳述した書。翻訳に用いられた書は、ドイツ人のクルムス(JohannAdam Kulmus, 1689-1745)が著したAnatomische tabellen(1722年初版)を、オランダ人のディクテン(Gerard Dicten)が蘭訳したOntleedkundige tafelen とされる。「ターヘル・アナトミア」は日本での通称で、原書の名称とは異なる。

〔長崎和蘭陀屋舗図〕複製版

〔天明4年(1784)- 寛政10年(1798)〕写

〔天明4年(1784)- 寛政10年(1798)〕写

軸装 1幅 65.2×118.8㎝

熊谷図書館に所蔵されている本資料の原版は、各地に残る長崎出島を描いた絵図・鳥瞰図のなかでも三指に入る優品である。最盛期の出島内の機構を詳細に、各建物には名称や番号を付し、彩色された肉筆画ならではの精緻さがある。田中啓爾(1885-1975)は、自著において、安永期から寛政期出島火災(寛政10年3月)の間に描かれたものであるとの鑑定結果を記している。

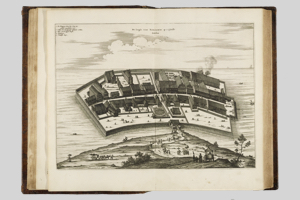

東インド会社遣日使節紀行

原題:Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische maetschappy in ’t Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan / door Arnoldus Montanus

原題:Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische maetschappy in ’t Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan / door Arnoldus Montanus

Amsterdam:Jacob Meurs, 1669

1冊 32.4×20.7㎝

本書は、オランダの牧師アルノルドゥス・モンタヌス(Arnoldus Montanus, 1625-1683)が当時のヨーロッパにもたらされた情報を網羅的に集約した、最初の本格的な日本紹介書。内容は多岐にわたり、主にオランダ東インド会社使節の江戸参府記録に依拠している。当館では、初版を含む、版の異なるオランダ語版2冊と1680年刊行のフランス語版を所蔵している。

米国使節彼留理一行来朝図解

〔江戸末期〕写

〔江戸末期〕写

巻子本 1軸 26.5×990.5㎝ 箱入り

嘉永7年(1854)にペリー(1794-1858)が横浜に来航して以降、その周囲で起こった出来事や持ち込まれた器物などを記録した絵巻。物語性はなく、上陸時のアメリカ軍兵士・隊長やペリーの図から始まる。本資料の箱には、八戸新聞の主宰などを務めた石原梯山が大正14年(1925)に記したと推定される箱書きがある。資料名はその箱書き中よりとった。

妙法蓮華経

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

〔鎌倉後期〕写

巻子本 8巻幷開結 1軸 12.5×214.5㎝ 箱入り

細字経の豆本。1行の字詰を通常の倍の34字にして書写した写経を細字経と呼ぶ。1部8巻や1部10巻の経典をまとめて1巻あるいは2巻に仕立て、携帯の便宜を図ろうとしたもの。本資料では、わずか縦12.5㎝の濃紺の料紙を用い、銀で界線を引き、金字で書写されている。小型の細字経は数少なく、大変貴重な伝本である。

妙法蓮華経〔袖珍銅版〕

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

〔明治期〕刊 巻子本 8巻 8軸 4.4×102.7~145.1㎝

京都 村上勘兵衛 明治15年(1882)刊 折本 8巻 8帖 4.7×1.2㎝

銅版で印行された『法華経』の袖珍本。袖珍とは「袖の中に入れて携帯できるほどの小型のもの」の意。当館には、巻子本と折本の2種がある。巻子本は縦4.4㎝、折本は縦4.7㎝の料紙が用いられ、共に1字1.5~2㎜程の細字で記されている。ただし、字形・字間が異なることから、これらで用いた銅板は同一のものではない。

妙法蓮華経〔袖珍銅版〕

京都 村上勘兵衛

京都 村上勘兵衛

明治15年(1882)刊

折本 8巻 8帖 4.7×1.2㎝

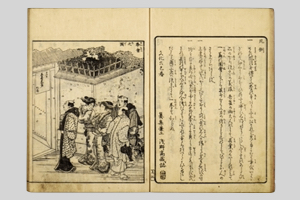

大和物語

〔江戸初期〕刊 古活字版

〔江戸初期〕刊 古活字版

2巻 2冊 27.9×19.5cm

平安時代中期、天暦頃に成立した歌物語。作者は未詳。本点はその古活字版で、江戸時代初期の慶長・元和頃に刊行されたもの。上巻の十三丁裏の末行と十四丁表の初行、下巻の三十一丁裏の末行と三十二丁表の初行の文章が、それぞれ重複してしまっているのは、活字を並べて製版作業を行っていた古活字本らしい手違いである。

ふんしやう

〔京都〕〔江戸前期〕写

〔京都〕〔江戸前期〕写

3巻 3冊 16.8×24.2㎝

室町時代に成立した御伽草子。本作は、常陸国鹿島大宮司の雑色であった文太が、致富・出世・長寿という三つの願いを叶えた物語であるため、祝儀物として人気が高く、江戸時代には正月の草子の読み初めにも用いられたという。そのため『文正草子』の奈良絵本は比較的伝本が多い。本書も、江戸時代前期の制作になる、典型的な横本の奈良絵本である。

頼光太平礎

〔江戸〕〔西村屋〕〔寛政3年(1791)〕刊 黄表紙

〔江戸〕〔西村屋〕〔寛政3年(1791)〕刊 黄表紙

5巻 5冊 17.5×12.2㎝

本書(黄表紙)は、青本・黒本の後を受け、安永4年(1775)から文化3年(1806)頃に刊行された草双紙(大衆向け絵入り小説)である。黄色の表紙と絵題簽を特徴とし、1冊は5丁、それを数冊で一作品とした。内容は、源頼光に関する伝説を作品化したもので、羅生門の鬼退治と大江山の酒呑童子退治の二つの説話を中心にまとめられている。

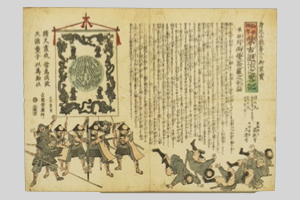

弘安四年 : 蒙古退治之略記

吉園堂 文久3年 〔1863〕

吉園堂 文久3年 〔1863〕

1枚 36.6×49.4cm

最教寺(現 東京都押上)と身延山久遠寺(現 山梨県甲府市)とが共同で出資し、摺られた一枚もの。元寇を題材に史実とフィクションが交じった奇想天外な話が展開する。曼荼羅からは赤い光線が放射され、蒙古軍を撃退している。

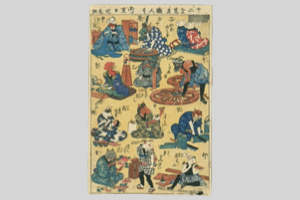

十二支見立職人尽

守川周重画

守川周重画

[東京] 辻岡屋亀吉 〔明治前期〕

1枚 35.2×23.0cm

歌川国芳による「十二支見立職人尽」の構図を模して、守川周重が描いた職人尽絵。職人尽絵とは、人々の様々な生業を描いた絵のことであるが、本図は人の代わりに十二支の動物をあてている。十二支の職業は各動物の特徴が活かされた配役となっている。例えば、朝を告げる鶏は時計職人、ワンと鳴く犬は碗塗り職人といった具合である。

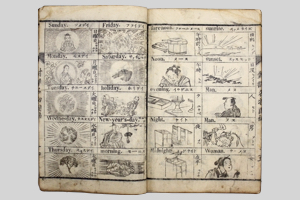

對譯名物圖編

市川央坡著

市川央坡著

東京 丸屋半三郎・和泉屋壮蔵・和泉屋半兵衛 明治5年(1872)

1冊 17.9×12.3cm

慶應2年(1866)刊行の『英吉利単語篇』は、江戸幕府の洋学研究教育機関である開成所から刊行された英語のみが掲載された単語集である。慶應5年(1869)9月に『英吉利単語篇』の訳語を全て載せた単語集として出版されたのが『對譯名物圖編』である。この『對譯名物圖編』に挿絵を入れ、明治5年に再版したものが本書である。

拳會角力圖會

義浪, 吾雀篇述 浅野高藏纂集 松好齋畫

義浪, 吾雀篇述 浅野高藏纂集 松好齋畫

江戸 村田屋治郎兵衛 文化6年(1809)

5巻 5冊 17.5×12.2㎝

大坂の義浪と吾雀に詳細を聞いて図解した拳会相撲の入門指南書。拳(けん)は中国よりもたらされた酒席の遊戯で、現在のじゃんけんも拳の一種。本拳では、対座した2人が片手の指で数を示しつつ、0から10までの数を言い、双方の出した指の数の合計を言い当てたものが勝者となる。数の言い方や指の出し方などに決まりがあった。本拳のほかに、太平拳・虫拳・虎拳などがある。拳会相撲では、相撲に擬して土俵や行司なども用意された。

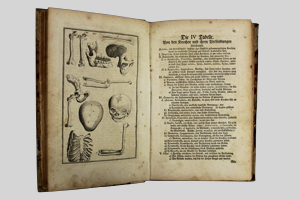

ターヘル・アナトミア

原題:Anatomische Tabellen / Yohann Adam Kulmus

原題:Anatomische Tabellen / Yohann Adam Kulmus

Leipzig : Calpar Fritschischen Handlung , 1759

1冊 23.5×15.0cm

「ターヘル・アナトミア」は、ドイツの医師クルムスが初心者向けに著したAnatomische Tabellen(解剖図譜)のオランダ語訳Ontleedkundige Tafelenの日本での通称。当館所蔵資料(本書)はドイツ語版であるが、『解体新書』の翻訳の際には、オランダ語版が用いられた。

ちりめん本カレンダー 1896年

原題:Kalender für das jahr 1896

原題:Kalender für das jahr 1896

1冊 6.2×5.8cm

Tokio : T. Hasegawa , 1895

1896年(明治29年)のドイツ語の月間カレンダー。月ごとに季節の絵を配したちりめん本。かなり小さいため、絵は簡単なもの多い。たとえば、1月の門松、6月の菖蒲の花、12月の雪景色などがある。1頁目には、復活祭(イースター、ドイツ語はオースターン)などのキリスト教の記念日の日付が列記されている。発行者は長谷川武次郎。

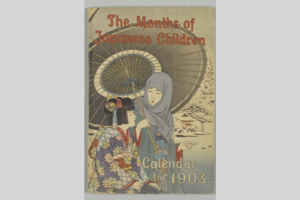

ちりめん本カレンダー 1903年

原題:The months of Japanese children : calendar for 1903

原題:The months of Japanese children : calendar for 1903

1冊 : 15.4×10.4cm

東京 長谷川武次郎 〔明治35年(1902)〕刊

1903年(明治36年)の英語の月間カレンダー。月ごとに季節の絵を配したちりめん本。絵は日本の子どもたちを中心に描く。たとえば、1月は賑わう元旦の街並みと手毬で遊ぶ2人の少女、6月は天王祭(祇園社の牛頭天王の祭か)で神輿を担ぐ少年、12月は雪兎をつくる室内の少女と雪の積もる庭で遊ぶ男の子となっている。

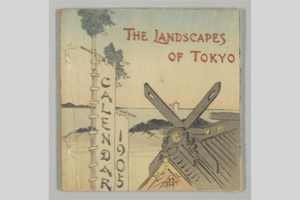

ちりめん本カレンダー 1905年

原題:The landscapes of Tokyo : calendar 〔for〕 1905

原題:The landscapes of Tokyo : calendar 〔for〕 1905

1冊 14.0×13.8cm

東京 長谷川武次郎 明治37年(1904)刊

1905年(明治38年)の英語の月間カレンダー。東京の風景画を配したちりめん本。皇居の遠景、湯島、不忍池、向島の桜並木、亀戸の寺、小梅町の曳舟川、品川湾の月、海安寺(品川)のもみじ、目黒の雪景色が描かれる。発行は日本の長谷川武次郎だが、裏表紙には、ロンドンにあった書籍の総合代理店の名称が見られる。

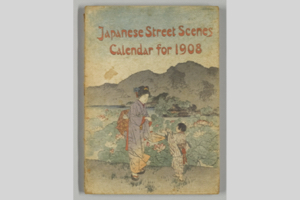

ちりめん本カレンダー 1908年

原題:Japanese street scenes calendar for 1908

原題:Japanese street scenes calendar for 1908

1冊 19.3×13.8cm

〔東京〕 〔長谷川武次郎〕 〔明治40年(1907)〕刊

1908年(明治41年)の英語の月間カレンダー。月ごとに見開き絵を配したちりめん本。紐でなく、糊などを使った製本のため、見開き絵が見やすい。日本の風景を中心に描いているが、絵の題名や解説などは見られず、奥付もない。しかし、タイトルと表紙の題字のデザインが、長谷川武次郎が刊行した1907年のカレンダーと共通する。