第24回貴重書展 デジタル展示

概要

立正大学図書館では、学修・研究用の図書や雑誌のほかに、貴重書や善本と呼ばれる、希少性の高い資料も所蔵しています。

今回は7月・8月に開催するオープンキャンパスに合わせ、「ようこそオープンキャンパスへ!第24回 貴重書展」を開催いたします。

教科書でもおなじみの『解体新書』をはじめとする、図書館が所蔵する貴重資料を厳選してご紹介します。

原本ならではの迫力を体感いただけましたら幸いです。

<開催期間>

2024年7月14日(日)~7月29日(月)

2024年8月17日(土)~9月 2日(月)

<開催場所>

図書館展示コーナー(11号館1階)

資料一覧

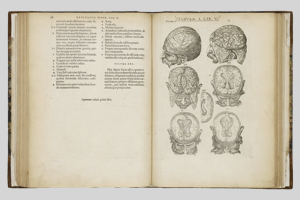

解体新書

与般亜単闕児武思撰 杉田玄白訳 〔小田野直武図〕

与般亜単闕児武思撰 杉田玄白訳 〔小田野直武図〕

江戸 須原屋市兵衛 安永3年(1774)刊

5巻 5冊 26.0×18.4㎝

西洋医学の人体解剖書を漢文体で訳述した書。

翻訳に用いられた書は、ドイツ人のクルムス(JohannAdam Kulmus, 1689-1745)が著したAnatomische tabellen(1722年初版)を、オランダ人のディクテン(Gerard Dicten)が蘭訳したOntleedkundige tafelen とされる。「ターヘル・アナトミア」は日本での通称で、原書の名称とは異なる。

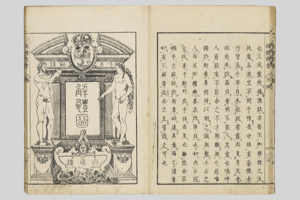

解剖図

原題:Vivæ imagines partium corporis humani æreis formis expressæ /〔Juan de Valverde〕

原題:Vivæ imagines partium corporis humani æreis formis expressæ /〔Juan de Valverde〕

Antuerpiae:Plantin, 1579

1冊 27.6×20.1㎝

スペインの解剖学者ファン・ワルエルダ・デ・アムスコ(Juan Valverde de Amusco, 1525頃-1588頃)は、近代解剖学の祖アンドレアス・ヴェサリウス(Andreas Vesalius, 1514-1564)の新しい解剖学について、本書を通して詳細に解説した。本書は、ヴェサリウスの大著『ファブリカ』を底本とし、『人体構造の沿革』のタイトルで出版されており、当館はラテン語の第3版を所蔵している。

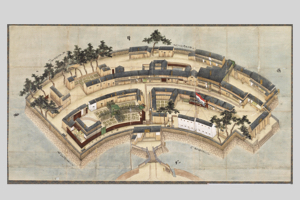

長崎和蘭陀屋舗圖 複製版

〔天明4年(1784)- 寛政10年(1798)〕写

〔天明4年(1784)- 寛政10年(1798)〕写

軸装 1幅 65.2×118.8㎝

熊谷図書館に所蔵されている本資料の原版は、各地に残る長崎出島を描いた絵図・鳥瞰図のなかでも三指に入る優品である。最盛期の出島内の機構を詳細に、各建物には名称や番号を付し、彩色された肉筆画ならではの精緻さがある。田中啓爾(1885-1975)は、自著において、安永期から寛政期出島火災(寛政10年3月)の間に描かれたものであるとの鑑定結果を記している。

東インド会社遣日使節紀行

原題:Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische maetschappy in ’t Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan / door Arnoldus Montanus

原題:Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische maetschappy in ’t Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan / door Arnoldus Montanus

Amsterdam:Jacob Meurs, 1669

1冊 32.4×20.7㎝

本書は、オランダの牧師アルノルドゥス・モンタヌス(Arnoldus Montanus, 1625-1683)が当時のヨーロッパにもたらされた情報を網羅的に集約した、最初の本格的な日本紹介書。内容は多岐にわたり、主にオランダ東インド会社使節の江戸参府記録に依拠している。当館では、初版を含む、版の異なるオランダ語版2冊と1680年刊行のフランス語版を所蔵している。

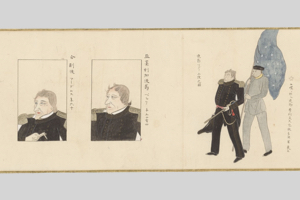

ペリー来航関係図巻

〔江戸末期〕写

〔江戸末期〕写

巻子本 1軸 26.5×990.5㎝ 箱入り

嘉永7年(1854)にペリー(1794-1858)が横浜に来航して以降、その周囲で起こった出来事や持ち込まれた器物などを記録した絵巻。物語性はなく、上陸時のアメリカ軍兵士・隊長やペリーの図から始まる。本資料の箱には、八戸新聞の主宰などを務めた石原梯山が大正14年(1925)に記したと推定される箱書きがある。資料名はその箱書きによる。

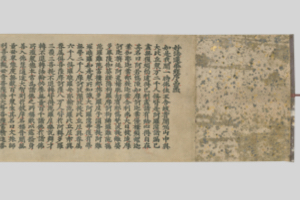

春日版 妙法蓮華経

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

〔奈良〕〔鎌倉後期〕刊

巻子本 8巻 8軸 26.6×891.2~1234.4㎝ 経箱入り

春日版とは、平安時代後半から江戸時代にかけて、興福寺を中心に、奈良の諸大寺で開版された経巻類をいう。その版式は、奈良時代以来の写経の形式を踏襲し、以後のわが国の刊経の定型となったとされる。特に鎌倉時代のものは、料紙の質、墨の色、書風の力強さなどの点で評価が高い。本書は状態もよく、大切に伝えられてきたことが分かる。

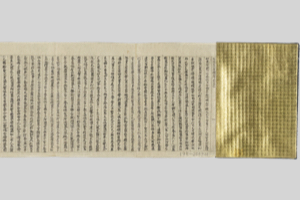

懐中 妙法蓮華経

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

〔(姚秦)鳩摩羅什訳〕

矢倉安義 享保10年(1725)写

折本 8巻 1帖 5.5×4.0㎝

『法華経』序品第一から普賢菩薩勧発品第二十八に至る1部8巻28品を1帖に収めた折本の写経。識語と書写奥書から、本法寺檀信徒と思われる矢倉安義が享保10年(1725)に書写したものとわかる。懐中本で、一面に12行分の罫線が引かれ、1行の幅は約3㎜、1字約1~1.5㎜という極めて細かい字で書写されている。

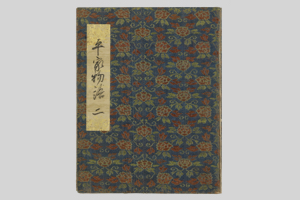

平家物語

〔江戸前期〕写

〔江戸前期〕写

列帖装 12巻 12冊 23.1×18.0㎝

治承・寿永の乱を題材とした軍記物。平清盛(1118-1181)を中心とした平家の盛衰や源義経(1159-1189)の活躍などを描く。「祇園精舎の鐘のこゑ諸行無常のひゝきあり」で始まる「祇園精舎」の段は広く知られている。本書は、列帖装仕立ての豪華な装訂の写本である。書写年次を示す奥書などはないが、江戸前期の写しと推定される。

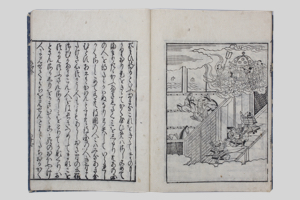

新編金瓶梅

曲亭馬琴作 歌川国安・歌川国貞(三世歌川豊国)画

曲亭馬琴作 歌川国安・歌川国貞(三世歌川豊国)画

江戸 和泉屋市兵衛 天保2年(1831)- 弘化4年(1847)刊 合巻

10集 10冊 17.6×11.9㎝

曲亭馬琴(1767-1848)の長編合巻中、唯一の完結作で、意欲的な力作と高く評価される。中国明代小説『金瓶梅』の世界を日本の室町時代に移したものだが、必ずしも原作に即したものではない。当館の1集と2集は、天保5年(1834)の再刻本。10集は天保の改革の影響で松竹梅を図案化した地味な表紙だが、ほかは美麗な国貞の表紙絵が楽しめる。

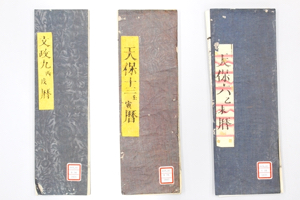

伊勢内宮暦

伊勢 佐藤伊織・佐藤正二 宝暦14(1764)-明治5年(1872)

伊勢 佐藤伊織・佐藤正二 宝暦14(1764)-明治5年(1872)

40帖(他)

伊勢神宮の内宮(皇大神宮)の暦師により刊行された暦で、伊勢暦の一つ。冒頭には「伊勢内宮」とある。伊勢暦は、伊勢神宮の御師(神官)の手によって広く頒布された。最初の刊行は寛永9年(1632)の暦とされる。当館所蔵は、折本仕立てに製本された折暦で、宝暦14年(1764)から明治5年(1872)にかけてのものとなる。明治5年の暦を除き、刊行者である暦師の名は「佐藤伊織」である。

伊勢度會暦

伊勢 冨田清大夫(他) 正徳2年(1712)-明治4年(1871)

伊勢 冨田清大夫(他) 正徳2年(1712)-明治4年(1871)

99帖(他)

伊勢神宮の外宮(豊受大神宮)の暦師により刊行された暦。冒頭に「伊勢度会郡山田」とあるが、山田は外宮の所在地である。一般的に、伊勢暦というと「伊勢内宮暦」ではなく、こちらを指す。内宮暦とは異なり、山田では多くの暦師が暦の出版に従事していた。当館所蔵は、正徳2年(1712)から明治4年(1871)の折暦であるが、刊行に関わった暦師は「冨田清大夫」など14名にのぼる。

紫式部源氏かるた

梅蝶楼国貞画

梅蝶楼国貞画

江戸 紅英堂(蔦屋吉蔵) 安政4年(1857)刊

55枚 36.8~37.0×25.2~25.3㎝

『源氏物語』1巻に1枚を宛てて54枚の揃物とし、貝をかたどった枠の中に、巻名と源氏香図を描く源氏絵。絵師は2代歌川国貞(1823-1880)。絵は、主人公の光源氏が『偐紫田舎源氏』の光氏風に描かれるなど、全体的に近世風俗で、御伽草子や当時の芸能を取り入れて国貞独自の解釈を加えた構図で描かれている。

學問ノスゝメ

福沢諭吉著

福沢諭吉著

明治6年(1873)-明治7年(1874)

5冊 18.5×12.8㎝

福沢諭吉が著した啓蒙書。初編のみ、小幡篤次郎との共著。冒頭の「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」は特に有名である。従来の封建道徳を鋭く批判し、実用的学問の必要性を説いた。初編から17編まで刊行され、編によって木版、活版が異なる。当館では5冊13編を所蔵。初編のみ再刻。各冊に「福沢氏蔵版印」が押されている。

北越雪譜

鈴木牧之編撰 京山人百樹(山東京伝)刪定 京水百鶴(山東京水)画

鈴木牧之編撰 京山人百樹(山東京伝)刪定 京水百鶴(山東京水)画

丁子屋平兵衛・河内屋茂兵衛 [天保8年(1836)]-天保13年(1842)

初編3巻 3冊 2編4巻 4冊 25.7×18.0cm

越後塩沢の商人であった鈴木牧之(1770-1842)の著作。雪に関する話や、雪国越後での生活などが挿絵付で紹介されている。刊行後は評判となったが、出版に至るまでにかなりの時間を要した。寛政9年(1797)頃から出版を計画したが叶わず、山東京山の協力により初編を刊行できたのは天保8年(1837)のことである。牧之は、2編が完成した天保13年(1842)に没している。

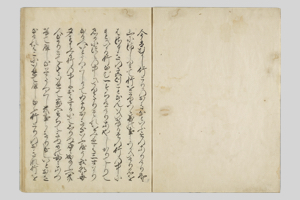

写本 竹取物語

〔文禄慶長頃〕写

〔文禄慶長頃〕写

1冊 30.1×22.1cm

『竹取物語』は、平安前期に成立した物語。中学1年生の古典教材にも採用されて広く親しまれているが、じつは古写本がほとんど伝存していない。本点は、奥書・年記がないものの、大きさや紙質、書風から、文禄・慶長頃(安土桃山時代)の写本、すなわち現存する伝本の中で最も古い写本の一つと推測される貴重なものである。

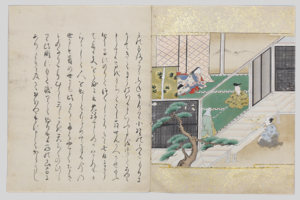

奈良絵本 竹取物語

〔江戸前期〕写

〔江戸前期〕写

3冊 22.9×17.5㎝ 箱入り

肉筆の美しい挿絵が印象的な『竹取物語』の写本である。こうした絵本を「奈良絵本」と呼び、室町時代後期から江戸時代前期に、富裕な公家・武家や新興の町人層向けに制作され、嫁入り本(嫁入道具の一つ)や棚飾り本(違棚に飾る本)として用いられたという。本点も金泥を用いた華やかな挿絵を十三図もつ豪華な絵本である。

絵入竹取物語

〔京都〕 茨城多左衛門 〔江戸中期〕印

〔京都〕 茨城多左衛門 〔江戸中期〕印

2冊 25.8×18.5㎝

江戸時代になると商業出版が発生・発展した。それまで日本の古典文学作品は写本で流布し、それを享受できたのは上流階級のみだったが、商品として書物が流通するようになったことで大衆も読めるようになった。本点は正保三年(1646)版の本文に挿絵を追加し再版したもの。京都の茨城多左衛門から出版され、広く流布した。