第53回企画展 知を刻む 版元が紡いだ書物世界 デジタル展示

ごあいさつ

このたび、立正大学品川図書館では、2026年が図書館開館100周年にあたることから、その前段としての企画展示をおこないます。

展示のタイトルは、「知を刻む」です。版本の登場は、「知」を同時代の様々な場所に伝えるだけでは無く、後世の私たちにも伝えてくれることにつながりました。その「知」を、本学所蔵資料を通してご来場のみなさまと共有できれば嬉しく存じます。

立正大学は、日蓮宗の大学としてさまざまな日蓮宗関連の資料を所蔵しております。また、近年は出版文化を支え書物を継承する総合大学の図書館の務めとして、多くの資料の収集にも力を入れております。そして、資料を通して本学の学生や教職員だけではなく、本学を訪れてくださる多くの方々とも「知」の共有をおこなうことを目指しています。

第1弾「知を刻む:版元が紡いだ書物世界」(2025年10月開催)では、江戸期を中心に活躍した版元を扱い、第2弾(2026年3月~4月予定)では「出版史」「装丁・書型」をテーマに和古書に限らず洋古書も展示する予定です。第1弾では、2025年に話題となっている版元、蔦屋重三郎も取り上げます。出版文化が花開いた江戸時代、多くの人が絵入りの書物を楽しみました。現代でも色褪せることの無い版本は印刷文化の素晴らしさを私たちに伝えてくれます。また、浮世絵などの出版文化は海外の文化にも影響を与え、日本の文化の素晴らしさを世界に伝えることにもつながりました。

出版文化に陰りが出ている現在、本展示が新たな出版文化のあり方を求めて歴史を紡いでいくことの重要性を再考する一助となれば、たいへん光栄に存じます。

最後になりましたが、本企画展開催にあたり、ご協力を賜りました関係各位に厚く御礼申し上げます。

立正大学図書館長 髙橋 美由紀

展示概要

<開催期間>

2025年10月3日(金)~10月30日(木)

<開催場所>

8号館 B1 古書資料館 (10:00~17:00)

11号館 1F 展示コーナー (10:00~18:30)

13号館 B2 特別展示室 (10:30~16:30)

資料一覧

8号館B1 古書資料館

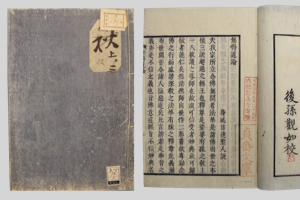

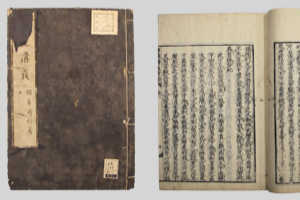

重修無得道論

日遠説

日遠説

駿府 鉄屋十兵衛(採選亭) 文政4年(1821)刊

1冊 25.2×16.1cm

法然の『選択本願念仏集』を論駁した書。著者は日蓮宗の僧、日遠(1572-1642)。刊行の経緯を記した刊語によると、文政4年に、駿府の日蓮宗寺院の蓮永寺において、「深信院妙行日修尼」の百箇日追善を期して200部作られたという。刊記には「駿府江川町/製本所 採選亭 鉄屋十兵衛 活版」とある。「活版」は活字版のこと。採選亭は木活字を組んで本を印刷していた。

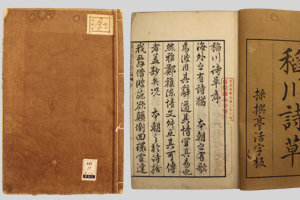

稲川詩草

山梨玄度(山梨稲川)著

山梨玄度(山梨稲川)著

駿府 鉄屋十兵衛(採選亭) 文政4年(1821)刊

7巻 5冊 24.9×16.1cm

山梨稲川(1771-1826)の漢詩集。稲川は漢学者であったが、漢詩も巧みだった。稲川の号は、駿府城南郊外の稲川(現・静岡市駿河区稲川)に移り住んだことに由来する。刊記により、文政4年に刊行された採選亭の木活字版であることが分かる。なお、本書最後の漢詩は、採選亭が新刻の活字版を完成させたことを祝い、贈ったものとなっている。

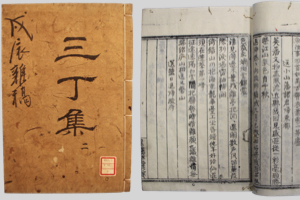

三丁集

山梨稲川著

山梨稲川著

〔駿府〕 〔江戸後期〕自筆

2・4 存2冊 23.7×16.1cm

山梨稲川(1771-1826)による漢詩文の自筆稿本。文政4年(1821)に採選亭から刊行された『稲川詩草』に掲載する漢詩を選ぶために、自作の詩を整理する目的で作られたうちの一冊。本資料の見返しには、蓮永寺の28・29世を務めた日富(1777-1840)が、天保4年(1833)に本屋で見かけて入手したことが墨書きされている。

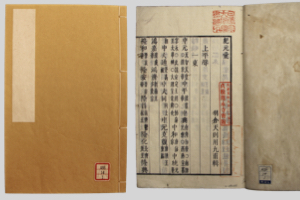

紀元彙

羽倉用九(羽倉簡堂)甫輯

羽倉用九(羽倉簡堂)甫輯

駿府 鉄屋十兵衛(採選亭) 文政7年(1824)刊

1冊 25.2×16.1cm

中国や日本の年号を調べるための書。年号を頭字の韻目によって分類・配列し、皇帝・天皇の名を付す。著者の羽倉簡堂(1790-1862)は幕臣の儒者で、各地の代官を歴任した。文政6年(1823)から天保2年(1831)の間は、採選亭の所在する駿府で代官を務めた。本資料は採選亭の木活字版で、文政7年に刊行された。その刊行年は、駿府代官のその在任期間中にあたる。

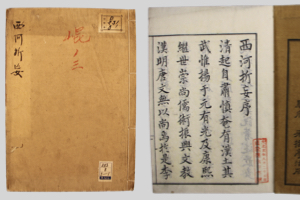

西河折妄

猪飼希文(猪飼敬所)著

猪飼希文(猪飼敬所)著

駿府 鉄屋十兵衛(採選亭) 文政12年(1829)刊

3巻 3冊 24.9×17.6cm

猪飼敬所(1761-1845)が中国・清の毛奇齢(1623-1713)の経門の説を論駁した書。「西河」は毛奇齢の通称。敬所は江戸末期の儒者で、天保2年(1831)に伊勢の津藩に招かれた人物。本資料は採選亭の木活字版で、文政12年に刊行された。敬所が門人に宛てた書翰によると、本書を刊行するために敬所が支払った額は14両だったという。

11号館1F 展示コーナー

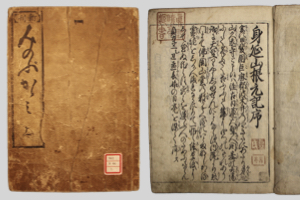

身延鑑

〔江戸〕 松会 貞享2年(1685)以降刊

〔江戸〕 松会 貞享2年(1685)以降刊

3巻 3冊 22.1×15.7cm

日蓮宗の総本山である身延山久遠寺(山梨県南巨摩郡身延町)のガイドブック的な書。久遠寺の由来や宝物、歴代貫首を紹介し、挿絵も載せる。刊記には「貞享二乙丑孟春吉辰/松会開板」とあるため、松会版であることが分かる。貞享2年は2代目、もしくは3代目に代替わりした頃にあたる。本書は、半丁(=1頁)あたりの行数が16行で、菱川師宣風の挿絵があるなど、江戸版と呼ばれる造本様式を持つ。

雲居和尚往生要歌

雲居〔希膺著〕

雲居〔希膺著〕

〔江戸〕 松会市郎兵衛 明暦2年(1656)刊

1冊 26.8×18.5cm

慶安2年(1649)、伊達政宗の正室陽徳院田村氏のために雲居希膺(うんごきよう、1582-1659)が著した念仏を勧める歌108首。希膺は臨済僧で、政宗の子忠宗に招かれ、松島瑞巌寺の中興の祖となった人物。刊記の「明暦丙申」は明暦2年を指すため、初代市郎兵衛による刊行か。刊記の「松会市郞」の文字は他と雰囲気が異なるため、入れ木の可能性が指摘されている。

法花看経書

日遠述

日遠述

〔江戸〕 松会 〔江戸前中期〕刊

1冊 19.2×13.6cm

昼夜朝暮に行う読経礼拝について、八つ(供養・讃嘆・礼拝・懺悔・灌請・随喜・廻向・発願)の次第を述べた書。『八重看経抄』の名でも知られる。身延山久遠寺22世を務めた日蓮宗の僧、日遠(1572-1642)の著作。刊記は「松会開板之」のみだが、題簽には「新板」とある。延宝7年(1679)の松会版が知られるが、本資料との関係は不明。

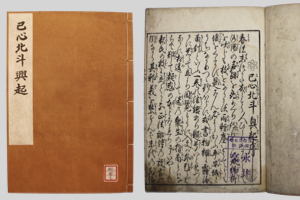

己心北斗興起

〔日相著〕

〔日相著〕

〔江戸〕 松会 延宝4年(1676)刊

2冊 27.1×18.9cm

尾張法蓮寺の13世を務めた久成院日相(1635-1718)の著作。日相の自序によれば、京都で『霧海南針』という法語の書を読み、同書に対する批判をまとめたものという。『霧海南針』は、黄檗宗の潮音道海(1628-95)の著作で、寛文7年版(1667)がある。本資料は延宝4年の松会版。版元名は「松会開板」としかないが、2代目市郎兵衛による刊行か。なお、『己心北斗興起』には寛文13年(1673)の別版もある。

室町源氏胡蝶巻

柳亭種彦(2世)著 梅蝶楼国貞画

柳亭種彦(2世)著 梅蝶楼国貞画

〔江戸〕 紅英堂(蔦屋吉蔵) 文久4年(1864)-明治8年(1875)刊

26編(存24編) 48冊 17.6×11.5cm

女侠の胡蝶と山媛の秋津という2人の美女を中心とした絵入りの小説(合巻)。2世柳亭種彦(1804−68)の著作で、絵は2世歌川国貞(1823-80)が担当した。書名の「源氏胡蝶巻」は『源氏物語』「胡蝶」巻に由来するが、聞きなれた書名の方が通りがよいという蔦屋吉蔵の意向による。刊行開始は文久4年だが、作者没後も継続された。全30編とする広告があるが、26編までしか確認できない。本資料は25編と26編を欠く。

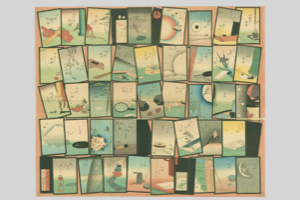

〔四季の花やしき〕

三亭春馬〔作〕

三亭春馬〔作〕

江戸 蔦屋吉蔵 〔安政4年(1857)〕刊

1枚 61.3×74.0cm

本資料は、「絵(紙)双六」のなかでもサイコロの目によって飛ぶ先がマスの中で指示されている「飛び双六」。タイトルは「七艸」のマスに描かれた門の聯「四季の花やしき」に拠る。本資料のマスはカルタを模しており、例えば「一句うかびました」(筆と紙)、「二日やひと」(灸の道具)、「三国いち」(富士山)、など、数字を冠する言葉とその絵がある。左隅に、「板元 [南]伝馬丁壱丁目 蔦屋吉蔵梓」の記載がある。

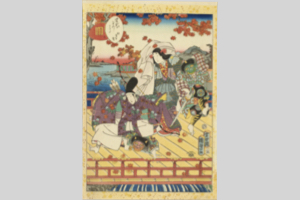

〔紫式部源氏かるた〕

梅蝶楼国貞画

梅蝶楼国貞画

江戸 紅英堂(蔦屋吉蔵) 〔安政4年(1857)〕刊

錦絵 55枚 36.8~37.0×25.2~25.3cm

『源氏物語』1巻に1枚を宛てて54枚の揃物とし、貝をかたどった枠の中に、巻名と源氏香図を描く源氏絵。絵師は2代歌川国貞(1823-80)。絵は、主人公の光源氏が『偐紫田舎源氏』の光氏風に描かれるなど、全体的に近世風俗で、御伽草子や当時の芸能を取り入れて国貞独自の解釈を加えた構図で描かれている。付属の袋に「板元/東都 紅英堂」とある。紅英堂は蔦屋吉蔵の堂号。

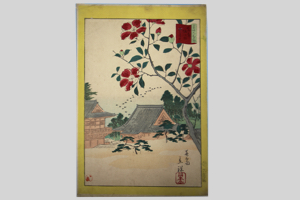

東都堀の内山茶花 (「三十六花撰」の内)

喜斎立祥(2世歌川広重)〔画〕

喜斎立祥(2世歌川広重)〔画〕

〔江戸〕 蔦吉(蔦屋吉蔵) 〔慶応2 (1866)〕刊

錦絵 1枚 37.4×25.1cm

江戸の名所と花を組み合わせた錦絵の連作の1枚。山茶花(サザンカ)の奥に堀之内(現・杉並区)の寺院が描かれている。同地の寺院としては日蓮宗の妙法寺が有名。作者の喜斎立祥(1826-69)は、初代歌川広重の養女と結婚し、2世広重を名乗ったが、慶応元年(1865)に離婚した後、喜斎立祥と号した。右下隅に「蔦吉板」という版元印があるため、蔦屋吉蔵が刊行したことが分かる。

当南みのぶの御利やく (当南身延御利益)

柳水亭種清綴合 梅蝶楼国貞画図

柳水亭種清綴合 梅蝶楼国貞画図

江戸 蔦屋吉蔵 〔安政4年(1858)〕刊

安政5年(1859)以降印

2篇(存初篇) 2冊 17.8×11.5cm

安政4年8月、江戸の森田座で上演された同名の歌舞伎を絵入り小説(合巻)にした書。日蓮の伝記を題材とする。文章は柳水亭種清(1823-1907)、絵は2世歌川国貞(1823-80)が担当している。版元は紅英堂(蔦屋吉蔵)で、安政4年8月を指す改印(検閲を受けたしるし、「改」「巳八」)がある。初版は歌舞伎の上演の年と考えられるが、本資料には安政5年開版の蔦吉版書目があるため、安政5年以降に刷られたもの。

平家物語図会

高井蘭山述 有坂蹄斎画図

高井蘭山述 有坂蹄斎画図

文政12年(1829)-嘉永2年(1849)刊

大坂 河内屋茂兵衛〔他〕 〔江戸末期〕印

前編6巻 6冊 後編6巻 6冊 25.4×17.7cm

見開き絵を交えた『平家物語』の要約的な読本。著者は通俗的な解説書を多く残した高井蘭山(1762-1838)、挿絵は葛飾北斎門人の有坂蹄斎(葛飾北馬、1771-1844)。前編は文政12年の刊行だが、本資料は後編(嘉永2年)刊行後に河内屋茂兵衛が前後編を合わせて刷ったものか。刊記や見返しには、河茂の名と堂号(群玉堂)が見られる。文久2年(1862)、河茂が同書の版木を購入して届け出た記録も残る(「買板印形帳三番」)。

鎮西八郎為朝外伝 椿説弓張月

曲亭主人(曲亭馬琴)編次 葛飾北斎絵画

曲亭主人(曲亭馬琴)編次 葛飾北斎絵画

文化4年(1807)-同8年(1811)刊

大坂 河内屋茂兵衛 〔明治初期〕印

前編・後編・続編・拾遺・残編 30巻 30冊 22.3×15.7cm

源為朝を主人公とした曲亭馬琴の読本。為朝は、琉球へ渡った伝承のある平安末期の武将。馬琴はこの伝承を踏まえ、琉球国などでの為朝の活躍を描いた。初版は、江戸の平林庄五郎と西村源六による文化4-8年の刊行。本資料は河内屋茂兵衛による後印本で、奥付に「和漢西洋 書籍売捌処」とあることから明治期の刷りと考えられる。安政4年(1858)、河茂が本書の版木を購入して届け出た記録も残る(「買板印形帳二番」)。

北越雪譜

鈴木牧之編撰 京山人百樹(山東京伝)刪定 京水百鶴(山東京水)画

鈴木牧之編撰 京山人百樹(山東京伝)刪定 京水百鶴(山東京水)画

丁子屋平兵衛・河内屋茂兵衛

〔天保8年(1836)〕-天保13年(1842)刊

初編3巻 3冊 2編4巻 4冊 25.7×18.0cm

越後塩沢の商人、鈴木牧之(1770-1842)の著作で、雪に関する話や越後での生活などを挿絵付で紹介し評判を得た。初編は天保8年(刊記は天保7年)、2編は天保13年の刊行だが、本資料の初編には天保13年の刊記が見られるため、2編刊行後に両編を合わせて刷ったもの。刊記には丁子屋平兵衛と河内屋茂兵衛の名があるが、主導したのは丁子屋で、見返しや版心下部には「文渓堂」(丁子屋の堂号)の記載がある。

出雲風土記仮字書

富永芳久〔著〕

富永芳久〔著〕

大坂 河内屋茂兵衛 安政3年(1856)序刊

3巻 3冊 25.2×17.9cm

奈良時代の地誌『出雲国風土記』を漢字仮名交じりにした書。同書は和銅6年(713)の詔によって作られた『風土記』の一つで、天平5年(733)の奥書をもつ。著者の富永芳久(1813-80)は出雲大社の神職で、国学を学び同書を研究した。本資料の奥付には河内屋茂兵衛の刊記とともに、芳久が著した『風土記』関連の書目が載る。本資料には藤原隆生の序文があるが、初版本にこの序はないとされる。

13号館B2 特別展示室

相法染指

智光房良海撰

智光房良海撰

江戸 蔦屋重三郎 天明5年(1785)刊

1冊 27.0×18.1cm

智光房良海による人相学の書。二つの序文によると、良海はもと天台宗の僧侶であったが、天明元年(1780)に19歳で日蓮宗に改宗し、日了を名乗った。人相学を得意としたが、23歳で早世した。本書は、改宗前年の安永8年(1779)に書いた草稿だという。良海は「正法泉上人」に帰依して改宗したが、この人物は山谷正法寺15世の甘露院日泉(1739-91)の可能性が高い。同寺は蔦屋重三郎の菩提寺でもある。

深草元政壁書

江戸 蔦屋重三郎 寛政7年(1795)刊

江戸 蔦屋重三郎 寛政7年(1795)刊

1冊 18.8×12.7cm

初代蔦屋重三郎が晩年に刊行した往来物(手習いの教科書的な書)。題簽下方には、富士山形と蔦の葉を組み合わせた蔦重の商標が見られる。「深草元政壁書」は、日蓮宗の僧侶であった元政の作として江戸中期ごろには流布していた。しかし当時から他作説があり、真偽は不明。本書の冒頭には、元政を開祖とする深草瑞光寺の図がある。また、「壁書」の上段には『徒然草』の文章の一部を配す。

列仙伝

(漢)劉向撰 (日本)〔岡田〕新川校

(漢)劉向撰 (日本)〔岡田〕新川校

寛政5年(1793)刊

名古屋 永楽屋東四郎、江戸 蔦屋重三郎、大坂 河内屋喜兵衛 寛政6年(1794)印

2巻 1冊 26.7×17.9cm

中国の仙人70人の伝記。中国前漢末の劉向の著作とされる。本文を校正した岡田新川は、尾張藩の藩校明倫堂で教授を務めた人物。初版本は、尾張の書肆永楽屋(片野)東四郎によって寛政5年(1793)に刊行された。本資料には寛政6年の刊記があり、永楽屋東四郎のほかに蔦屋重三郎の名が見られる。蔦重は、永楽屋と寛政3年(1791)から提携しており、『列仙伝』の江戸での販売を担っていたと考えらえる。

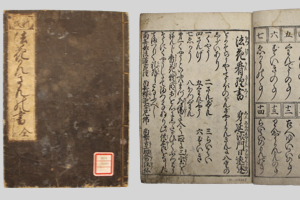

千字文略解

蛾術齋主人(石川雅望)〔著〕

蛾術齋主人(石川雅望)〔著〕

〔江戸〕 耕書堂(蔦屋重三郎)〔寛政6年(1794)〕刊

1冊 22.3×15.5cm

千字文は、一千の漢字からなる韻文で、中国梁の武帝(在位502-49)が周興嗣に命じて作らせたとされる。日本でも、漢字の学習や書道の手本として利用された。この書は、千字文の注釈書。割行で注釈を、上段に「国読」と称した書き下し文を配す。本資料は、表紙や刊記を欠くが、版心下部に蔦屋重三郎の堂号である「耕書堂」の記載がある。著者の石川雅望(1753-1830)は、初代蔦重の墓碑銘を書いた人物でもある。

清話抄

浅草庵(守舎)〔著〕

浅草庵(守舎)〔著〕

江戸 和泉屋庄次郎・蔦屋重三郎〔他〕 文政3年(1820)刊 浅茅庵蔵板

2巻 2冊 23.0×16.0cm

狂歌の入門書。作者は狂歌師の浅草庵守舎(1777-1830)。狂歌は洒落などを盛り込んだ和歌のことで、江戸時代に流行した。本書末尾の「浅茅庵蔵板」は、浅茅庵(守舎の別号の一つ)が版木を所蔵し(蔵版)、出版権を有することを示す。文政3年の刊記には「弘所」(弘め所)とあるため、蔦屋重三郎を含む4軒の書肆が販売を担ったと考えられる。この時の蔦重は2代目で、店舗は小伝馬町三丁目へ移転していた。

科釈妙経

遍空快倫述

遍空快倫述

京都 村上平楽寺(村上勘兵衛) 寛永20年(1643)刊

8巻 5冊 27.9×19.4cm

『法華経』の注釈書。播磨国書写山の天台僧、快倫(1576-没年未詳)の著作。自跋と刊記によれば、寛永20年7月に清書を終え、同年9月に二条通玉屋町の村上勘兵衛(平楽寺)より刊行された。刊記は、蓮の台に乗る位牌のような枠の中に記されている。これは、蓮牌木記と呼ばれる形式で、中国の明版に倣ったもの。なお平楽寺は、江戸後期には別所に移転している。

守護国界章

釈氏最澄撰

釈氏最澄撰

京都 村上勘兵衛元信〔他〕 寛文9年(1669)印

3巻 3冊 26.8×18.5cm

天台宗の最澄による著作で、弘仁9年(818)の成立。法相宗の徳一『中辺義鏡』に対する反論の書。本資料は、村上勘兵衛(平楽寺)ら四軒仲間が天台・日蓮宗関係書の版木を買い集めて刊行した書の一つで、寛文9年の刊記には、「法華宗門書堂」の名とともに、四軒仲間の名が列記されている。村上勘兵衛元信は平楽寺の3代目。寛文9年の刊記は、正保4年版の「庄右衛門」の刊記(参考)を削って入れ木したもの。

守護国界章

釈氏最澄撰

釈氏最澄撰

京都 庄右衛門 正保4年(1647)刊

3巻 9冊 27.1×19.6cm

身延道の記

〔元政著〕

〔元政著〕

〔京都〕 村上勘兵衛 寛文3年(1663)刊

〔江戸後期〕印

1冊 25.5×18.1cm

万治元年(1658)12月に死去した父元好の遺骨を身延山に納めるため、信仰心の篤い母を伴い、万治2年に久遠寺に参詣した折の元政の紀行。近世前期の歌人の紀行文の代表的なものとして評価が高い。寛文3年の刊記に加え、単独で「法華宗門書堂」を名乗る村上勘兵衛の奥付が見られる。所在地は『科釈妙経』の刊記と異なり、江戸後期の移転後のもの。

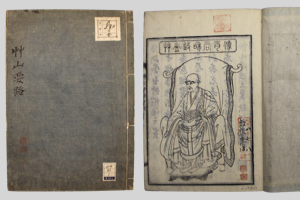

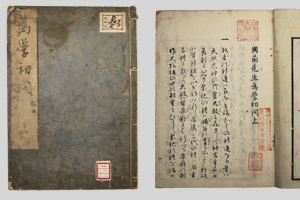

草山要路会註

日灯 [註]

日灯 [註]

天明2年(1782)刊

京都 村上勘兵衛 〔江戸後期〕印

1冊 25.5×18.1cm

元政が仏教の要点を示した『草山要路』の注釈書。瑞光寺2世日灯(1642-1717)の著作。同寺8世日祐(1726-84)が企画し、天明2年に刊行されたが、印刷・販売などは村上勘兵衛(平楽寺)が担ったと考えられる。『会註』に見られる平楽寺の奥付は印刷時期により異なる。

草山要路会註

日灯 [註]

日灯 [註]

天明2年(1782)刊

京都 村上勘兵衛 〔江戸後期〕印

1冊 25.3×18.2cm

草山要路会註

日灯 [註]

日灯 [註]

天明2年(1782)刊

京都 平楽寺書店 〔大正期〕印

1冊 26.3×18.4cm

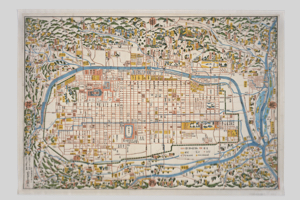

京都区分一覧之図

福富正水校正

福富正水校正

京都 村上勘兵衛 明治9年(1876)刊

畳物 1舗 88.1×120.0cm

京都市街の区域を示すことに主眼を置いた多色刷りの地図。明治維新後の区画変更のため、諸図を参考に改訂したとある。明治6年(1873)に官許を得、同9年に村上勘兵衛(平楽寺)が刊行した。刊記にある平楽寺の所在地は、「上京第廿九区前之町…」。「前之町」は曇華院前町の略で、本地図にも載る。平楽寺の所在地は江戸後期から現在の平楽寺書店まで大きく変わっていない。

元政上人短冊幅「野雪」

妙子(元政)〔作〕

妙子(元政)〔作〕

〔近世前期〕写(自筆)

軸装 1幅 本紙 34.6×5.1cm

元政が自作の和歌を記した短冊を軸装にしたもの。「野雪 見るまゝにやゝ跡おほし九重の内野にふれる今朝のしらゆき 妙子」とある。「妙子」は元政の別号。元政の和歌集『草山和歌集』に見えない歌だが、萩原是正『深草元政上人墨蹟』(大神山隆盛寺、2016年10月)に、この歌を揮毫した懐紙が載る。

元政上人書状幅 (十一月二十一日付 「おこう」宛)

石ゐへいのせう(元政)〔書〕

石ゐへいのせう(元政)〔書〕

〔近世前期〕写(自筆)

軸装 1幅 本紙 13.9×47.6cm

元政自筆の書状を軸装にしたもの。署名に「石ゐ へいのせう」(石井平之丞)とあり、在俗時の書簡であることが判る。宛所の「おこう」については未詳ながら、萩原是正『深草元政上人墨蹟』(大神山隆盛寺、2016年10月)には、「御こう」宛の出家後の書簡が2通掲載される。本点は「さきのこるにほひはおしきおほかたの花にまくへき梅のいろかは」の歌を載せる。

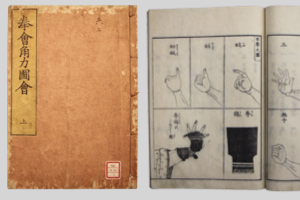

拳会角力図会

義浪・吾雀篇述 浅野高蔵纂集 松好斎画

義浪・吾雀篇述 浅野高蔵纂集 松好斎画

大坂 河内屋太助 江戸 村田屋治郎兵衛

文化6年(1809)刊

2巻 2冊 25.7 × 18.2cm

大坂の義浪と吾雀に詳細を聞いて図解した拳会相撲の入門書。拳(けん)は中国伝来の酒席遊戯で、現在のじゃんけんもその一種。本拳では、対座した2人が片手の指で数を示し合い、その合計を言い当てたものが勝者となる。数の言い方や指の出し方などに決まりがあった。本資料の巻末には「名所記総目録」があり、河内屋太助刊行の名所図会類を通覧できる。その中には『都名所図会』も含まれる。

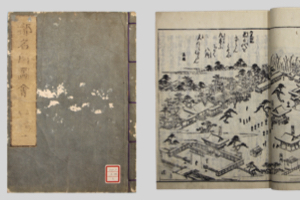

都名所図会

秋里湘夕(籬島)〔著〕 竹原春朝斎画

秋里湘夕(籬島)〔著〕 竹原春朝斎画

安永9年(1780)刊

大坂 河内屋太助 〔江戸後期〕印

6巻 6冊 25.5×18.0cm

京都の名所旧跡などを挿絵入りで紹介した書。各地の「名所図会」の嚆矢となった。文章は読本作家の秋里籬島、挿絵は浮世絵師の竹原春朝斎が手掛けた。元政を開祖とする瑞光寺も挿絵付きで紹介されている。初版は、京都の書肆、吉野屋為八によって安永9年に刊行された。本書は、為八版の後印本で、奥付の「大阪心斎橋通唐物町/書林 河内屋太助梓」は入れ木による修正。

周南先生為学初問

山縣少助(周南)著

山縣少助(周南)著

〔宝暦10年(1760)〕刊 大坂 河内屋太助 〔江戸後期〕印

2巻 2冊 25.3×17.9cm

荻生徂徠門下の儒者、山県周南(1687-1752)の著作で、学問・政治・道徳などを平易に説いた書。初版は宝暦10年の刊行だが、本資料は河内屋太助による後印本。見返しの「文金堂」(河太の堂号)の記載は入れ木による修正。巻末に付された「文金堂制本目録」には、文化6年(1809)刊の『拳会角力図会』が見られるため、それ以降の刷りと分かる。

新鍥書経講義会編

(明)申時行著 (明)李鴻編輯 (明)〔申〕用懋・〔申〕用嘉校訂

(明)申時行著 (明)李鴻編輯 (明)〔申〕用懋・〔申〕用嘉校訂

延宝2年(1674)刊

大坂 河内屋太助 〔江戸後期〕印

12巻 8冊 25.3×18.2cm

中国明の申時行(1535-1614)が万暦帝に『尚書(書経)』を講義した内容をまとめた『書経直解』を増補した書。明の万暦26年(1598)版をもとにし、訓点を付して日本で出版したものと考えられる。本資料は、延宝2年に京都の吉野屋権兵衛が刊行した本の後印本で、河内屋太助の奥付や、河太が出版していた「武経書」(武官のための経典の意、兵法書など)の目録を付す。

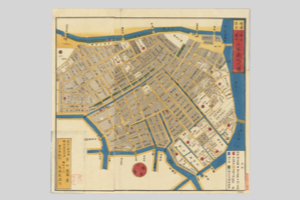

万寿大阪細見図

大坂 伊丹屋善兵衛・河内屋太助 文久3年(1863)刊 積典堂蔵版

大坂 伊丹屋善兵衛・河内屋太助 文久3年(1863)刊 積典堂蔵版

畳物 1舗 86.9×47.4cm

文久3年の秋に刊行された大坂の地図。同年の春に同一書肆から出された「国宝大阪全図」を縮めたほぼ同内容の図。左隅には、「竪横町」として町の大きさ、「新地年記」として開地や増地の年数が記されている。刊記に河内屋太助の名があるが、版木を所有していたのは積典堂で、河太は販売に関与しただけの可能性が高い。河太の所在地は「心斎橋唐物町」とあるが、同町も地図上に確認できる。