第52回企画展 古書発見伝 デジタル展示

古書発見伝

古書資料館開館10周年記念に際し、皆さんにより古書に親しんでいただくため「古書発見伝」と題し、展示、記念誌の発行、和綴じ、くずし字のセミナー等、下の8つのテーマに基づく企画をご用意しました。ぜひすべてのテーマを体験して、古書の魅力を発見してください。

⚫︎味わう ⚫︎楽しむ ⚫︎魅せる ⚫︎想う ⚫︎触れる ⚫︎学ぶ ⚫︎繋ぐ ⚫︎伝える

展示概要

古書資料館開館10周年にちなみ、8号館古書資料館と11号館展示コーナーの2箇所で展示を開催します。

今回の展示では2014年開館からの10年間で収蔵した資料のほか、『高祖累歳録』『日重・日乾・日遠曼荼羅本尊』『足利尊氏願経大般若経』『本阿弥光悦書巻』、桃山期を遡る書写と推定される『竹取物語』を初公開いたします。

様々な形態・年代の資料を間近で感じながら、古書資料館の沿革に思いを巡らせていただけましたら幸いです。

<開催期間>

2024年11月12日(火)~12月12日(木)

<開催場所>

図書館展示コーナー(11号館1F)

古書資料館(8号館B1)

資料一覧

古書資料館(8号館B1階)

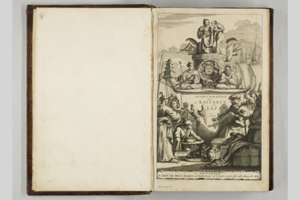

東インド会社遣日使節紀行 〔オランダ語初版 / 第2版〕

原題:Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische maetschappy in ’t Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan / door Arnoldus Montanus

原題:Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische maetschappy in ’t Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan / door Arnoldus Montanus

Amsterdam:Jacob Meurs, (初版) 1669 / (第2版) 〔1681〕

(初版)1冊 32.4×20.7㎝ / (第2版)1冊 33.8×21.6㎝

本書は、オランダの牧師アルノルドゥス・モンタヌス(Arnoldus Montanus, 1625-1683)が当時のヨーロッパにもたらされた情報を網羅的に集約した、最初の本格的な日本紹介書。当館では、オランダ語版初版と第2版を所蔵している。印刷会社のオーナメント(印章)やタイトルページの単語のスペルに違いが見られる。

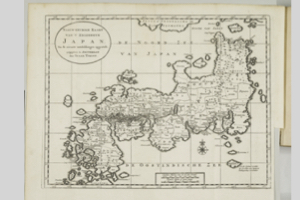

万国民の現代史

原題:Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren 1. deel / eerst in ’t Engelsch beschreven door Th. Salmon ; nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch

原題:Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren 1. deel / eerst in ’t Engelsch beschreven door Th. Salmon ; nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch

Amsterdam:Isaak Tirion, 1736 (a) 1冊 20.7×12.6㎝ / (b) 1冊 21.5×13.5㎝

イギリスの歴史家トマス・サーモン(Thomas Salmon, 1679-1767)によって刊行された叢書『万国民の現代史』は好評を博し、各国語版に翻訳された。当館では、増補改訂が加えられたオランダ語版叢書の第1巻を版違いで所蔵している。第1巻では日本が紹介され、版によって掲載された日本地図(本州北端の松前島の有無)に違いが見られる。

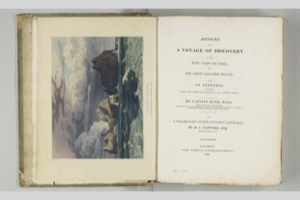

朝鮮・琉球航海記

原題:Account of a voyage of discovery to the west coast of Corea, and the Great Loo-Choo Island / by Basil Hall

原題:Account of a voyage of discovery to the west coast of Corea, and the Great Loo-Choo Island / by Basil Hall

(a)London:John Murray, 1818 1冊 29.2×22.6㎝

(b)Philadelphia : Abraham Small , 1818 1冊 24.0×15.5㎝

1816年、ウィリアム・アマースト(William Amherst, 1773-1857)率いる使節団が清に派遣された。その際に用いられた船、ライラ号の艦長バジル・ホール(Basil Hall, 1788-1844)の航海記。イギリス出発から帰国までの航海の内、大半が琉球訪問の記述にあてられている。当館ではロンドン版のほか、サイズが小さく、図の収録数も少ないフィラデルフィア版も所蔵している。

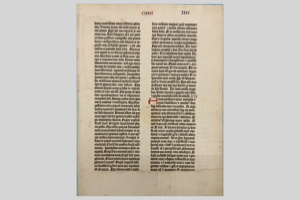

グーテンべルク42行聖書 〔零葉〕

原題:〔A leaf from the Gutenberg 42 line Bible〕

原題:〔A leaf from the Gutenberg 42 line Bible〕

Mainz, 1450-1455

存1葉 38.5×28.0㎝

ドイツのヨハン・グーテンベルク(Johannes Gutenberg, 1400頃-1468)が活版印刷技術を用いて印刷した西洋初の印刷聖書の1葉。文頭の飾り文字は印刷後朱、藍で1葉ごとに手書きされており、同一頁は存在しない。当館資料は、アメリカの書誌学者エドワード・ニュートン(Alfred Edward Newton, 1864-1940)が所蔵の原本の端本を1葉ずつ分割、解説をつけたものの一つで、第1巻第248葉に該当する。

ちりめん本カレンダー 1896年

原題:Kalender für das jahr 1896

原題:Kalender für das jahr 1896

1冊 6.2×5.8cm

Tokio : T. Hasegawa , 1895

1896年(明治29年)のドイツ語の月間カレンダー。月ごとに季節の絵を配したちりめん本。かなり小さいため、絵は簡単なもの多い。たとえば、1月の門松、6月の菖蒲の花、12月の雪景色などがある。1頁目には、復活祭(イースター、ドイツ語はオースターン)などのキリスト教の記念日の日付が列記されている。発行者は長谷川武次郎。

ちりめん本カレンダー 1903年

原題:The months of Japanese children : calendar for 1903

原題:The months of Japanese children : calendar for 1903

1冊 : 15.4×10.4cm

東京 長谷川武次郎 〔明治35年(1902)〕刊

1903年(明治36年)の英語の月間カレンダー。月ごとに季節の絵を配したちりめん本。絵は日本の子どもたちを中心に描く。たとえば、1月は賑わう元旦の街並みと手毬で遊ぶ2人の少女、6月は天王祭(祇園社の牛頭天王の祭か)で神輿を担ぐ少年、12月は雪兎をつくる室内の少女と雪の積もる庭で遊ぶ男の子となっている。

ちりめん本カレンダー 1904年

原題:The months of Japanese ladies :〔calendar〕 for 1904

原題:The months of Japanese ladies :〔calendar〕 for 1904

1冊 18.2×13.0cm

東京 長谷川武次郎 明治36年(1903)刊

1904年(明治37年)の英語の月間カレンダー。月ごとに見開き絵を配したちりめん本。絵は女性を中心とし、日本の季節を象徴した内容を描く。たとえば、1月は百人一首を遊ぶ女たち、12月は初雪の中で傘をさす2人の女である。発行は日本の長谷川武次郎だが、裏表紙には、ロンドンにあった書籍の総合代理店の名称が見られる。

ちりめん本カレンダー 1905年

原題:The landscapes of Tokyo : calendar 〔for〕 1905

原題:The landscapes of Tokyo : calendar 〔for〕 1905

1冊 14.0×13.8cm

東京 長谷川武次郎 明治37年(1904)刊

1905年(明治38年)の英語の月間カレンダー。東京の風景画を配したちりめん本。皇居の遠景、湯島、不忍池、向島の桜並木、亀戸の寺、小梅町の曳舟川、品川湾の月、海安寺(品川)のもみじ、目黒の雪景色が描かれる。発行は日本の長谷川武次郎だが、裏表紙には、ロンドンにあった書籍の総合代理店の名称が見られる。

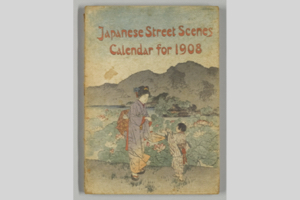

ちりめん本カレンダー 1908年

原題:Japanese street scenes calendar for 1908

原題:Japanese street scenes calendar for 1908

1冊 19.3×13.8cm

〔東京〕〔長谷川武次郎〕〔明治40年(1907)〕刊

1908年(明治41年)の英語の月間カレンダー。月ごとに見開き絵を配したちりめん本。紐でなく、糊などを使った製本のため、見開き絵が見やすい。日本の風景を中心に描いているが、絵の題名や解説などは見られず、奥付もない。しかし、タイトルと表紙の題字のデザインが、長谷川武次郎が刊行した1907年のカレンダーと共通する。

日重法華曼荼羅本尊

日重書

日重書

元和7年(1621)自筆

軸装 1幅 42.6×30.3cm(本紙)

門下の日乾・日遠と共に「宗門中興の三師」と尊称される身延山久遠寺20世一如院日重(1549-1623)が、元和7年(1621)4月21日付で揮毫した曼荼羅本尊。表具裏書によれば、三幅一対の日重・日乾・日遠曼荼羅本尊の一つとして寛文9年(1669)に例三日還が感得したことが窺える。本紙右下の授与書は日還が感得後に加筆したものだろう。

日乾法華曼荼羅本尊

日乾書

日乾書

元和9年(1623)自筆

軸装 1幅 49.8×33.8cm(本紙)

身延山久遠寺21世寂照院日乾(1560-1635)が元和9年(1623)7月13日付で揮毫し、信徒の埋忠弥七郎宗正に授与した曼荼羅本尊。埋忠家は京都西陣に住した金工家の系統で、宗正はその一族か。日乾は当曼荼羅本尊に京都本満寺歴代住持を勧請しており、本満寺歴世という立場で揮毫・授与している。日還感得三幅一対の一つ。

日遠法華曼荼羅本尊

日遠書

日遠書

寛永15年(1638)自筆

軸装 1幅 50.3×36.2cm(本紙)

身延山久遠寺22世心性院日遠(1572-1642)が寛永15年(1638)7月15日付で揮毫し、武士信徒の伊東靭負貞重(法号行善了観)に授与した曼荼羅本尊。日遠は、身池対論後に晋山した池上本門寺を寛永8年(1631)に退いて鎌倉不二庵に隠棲したが、当曼荼羅本尊はその時期に揮毫・授与されたものである。日還感得三幅一対の一つ。

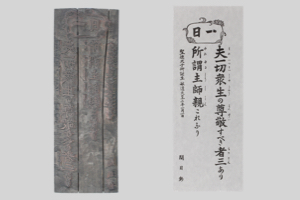

〔日蓮聖人語暦版木〕

〔明治期〕製作

〔明治期〕製作

版木 31枚 約36.5×12.5×2.0cm(1枚)

上部に、「一日」から「卅一日」(31日)の日付があり、日蓮の著作などからとった文句とその出典が彫られた版木。その他、上部の日付と同じ日に起こった出来事に触れるものもある。現代でいうところの、著名人の名言を記載した日めくりカレンダーのように使われたか。31日分あるところから、太陽暦が一般化した明治期以降の製作と推定される。

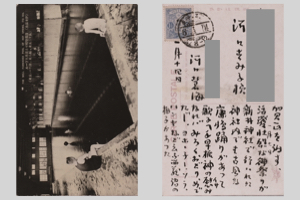

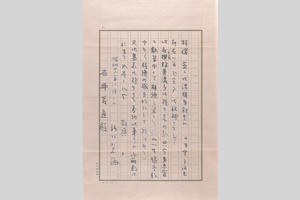

〔河口慧海葉書〕(河口すみ子宛)

河口慧海書

河口慧海書

伊東〔静岡〕〔昭和6年(1931)〕自筆

葉書 1通 14.0×9.0cm

河口慧海の直筆の葉書。宛先は河口すみ子(経歴不明)。消印は昭和6年(1931)年1月14日で、静岡県の伊東から送られたもの。1月7日に行われた新井神社での鹿島踊りについて記されている。踊りは歌を伴うものだったようで、「千早振神の慰みなれバみろくおどり、めでたい」という歌詞の一部が記録してある。葉書の裏面は伊東温泉の温泉プールの写真。

〔河口慧海葉書〕(奥平與二宛)

河口慧海書

河口慧海書

世田谷〔東京〕〔昭和11年(1936)〕自筆

葉書 1通 14.0×9.0cm

河口慧海の直筆の葉書。宛先の奥平與二は新宿で内科医を開業していた人物か(『日本医籍録 昭和11年版』参照)。消印は昭和11年(1936)年9月18日で、東京の世田谷から送られたもの。9月20・27日の「開講」(詳細不明)の案内と、慧海著作『正真仏教』(古今書院、昭和11年8月)の進呈に関わる内容が記されている。

〔河口慧海葉書〕(奥平與二宛)

河口慧海書

河口慧海書

世田谷〔東京〕〔昭和11年(1936)〕自筆

葉書 1通 14.0×9.0cm

河口慧海の直筆の葉書。宛先の奥平與二は新宿で内科医を開業していた人物か(『日本医籍録 昭和11年版』参照)。消印は昭和11年(1936)年9月18日で、東京の世田谷から送られたもの。9月20・27日の「開講」(詳細不明)の案内と、慧海著作『正真仏教』(古今書院、昭和11年8月)の進呈に関わる内容が記されている。

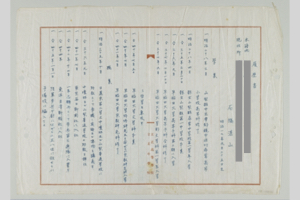

石橋湛山履歴書

石橋湛山書

石橋湛山書

昭和27年(1952)自筆

3枚 26.6×37.2㎝

昭和27年(1952)から立正大学理事・学長を務めた石橋湛山(1884~1973)直筆の履歴書と、その論文が掲載された雑誌5点。履歴書は、「立正高等學校/立正中學校」と印刷された原稿用紙にペン書きされたもので、記載日は昭和27年12月となっている。雑誌は、昭和初期のものを含み、現在では手に入りにくい資料。

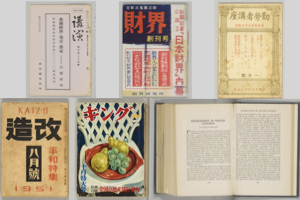

石橋湛山の講演録・論文6点

・我國經濟の現在と將來

・我國經濟の現在と將來

・財界 ; 創刊号

・勤勞者講座 ; 第95號, 第126號

・改造 ; 第32巻第9号

・キング ; 第30巻第12号

・Contemporary Japan ; v. 11, no. 1-6, v. 11, no. 7-12

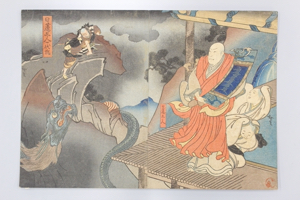

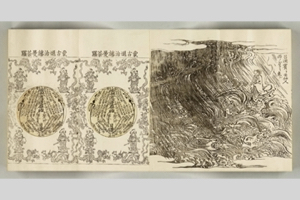

〔身延七面天女示現〕 (日蓮上人一代記)

広貞〔画〕

広貞〔画〕

2枚続 25.3×18.2cm

〔大坂〕〔嘉永2年(1849)〕刊

大坂の浮世絵師、五粽亭広貞の作。嘉永2年(1849)10月に大坂道頓堀の竹田芝居で上演された歌舞伎、『日蓮上人御法海』を題材とした五連作「日蓮上人一代記」の内の一つ。歌舞伎の台本が同名の浄瑠璃と同じであれば、七里姫についた龍女が日蓮に払われることで悟りを得、七面大明神へと変じ、日蓮に仇なす東条判官を襲う場面を描いたもの。

日蓮上人波題目之図

一光斎芳盛画

一光斎芳盛画

3枚続 約37.0×25.0cm(1枚)

下谷〔江戸〕相ト〔安政4年(1857)〕刊

歌川国芳の門人であった歌川芳盛(1830~1885)の作。日蓮が、流罪先の佐渡向かう途中の海上で嵐に遭ったとき、数珠を振って「南無法蓮華経」の文字を書くと、海面に題目の文字が出現して嵐がおさまったという逸話を描いたもの。国芳の「高祖御一代略図」をはじめとして、同じ題材をあつかった錦絵が複数知られる。

正清十六勇臣揃之図

一雄斎国輝画

一雄斎国輝画

3枚続 約37.0×25.5cm(1枚)

〔慶応元年(1865)〕刊

豊臣秀吉に仕えた武将、加藤清正(1562~1611)と16人の臣下を描いた図。文化元年(1804)の触書により、天正以降の大名の名を一枚物などに用いることが禁じられた。そのため、清正の名前も「佐藤主計頭正清」となっている。清正は日蓮宗を信仰し、「南無妙法蓮華経」と書かれた題目旗を用いたとされる。本図でも、清正の旗指物として題目旗が僅かに見える。

図書館展示コーナー(11号館1階)

高祖累歳録

深見要言輯

深見要言輯

折本 上下 2帖 19.7×10.3cm

寛政6年(1794)序

深見要言の著作。要言は文化・文政(1804~1830)頃の奥州出身の人物で、日蓮宗関係の書物を校訂・出版するなど、在家信者の立場から出版活動に従事したことで知られる。本書は挿絵を交え、日蓮の一生を年次にそって略述した折本で、日蓮の五百十三回忌を記念して書かれたとされる。明治期の後印本で削除された挿絵を有する点からも貴重な資料。

身延山朝參之圖

国周画

国周画

3枚続 約36.0×25.0cm(1枚)

深川高ばし〔江戸〕 越嘉 〔文久3年(1863)〕刊

役者絵を得意とした豊原国周(1835~1890)の作。題によれば、日蓮宗の総本山である身延山久遠寺へ朝早く参詣する信者たちを描いたものだが、正確には、文久3年(1863)7月に久遠寺の出開帳が行われた江戸深川の浄心寺への朝参か。信者たちは、歌舞伎役者の演じる登場人物に見立てられており、信者が用いる団扇太鼓や万灯が描かれている。

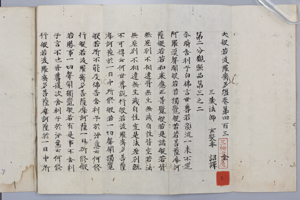

大般若経波羅蜜多 巻第四百三 〔足利尊氏願経〕

(唐) 玄奘訳

(唐) 玄奘訳

〔京都〕信宗 文和3年(1353)写

折本 存1巻 1帖 27.7×9.8cm

本巻はいわゆる「足利尊氏願経」中の一帖であり、この写本一切経は尊氏が文和3(1354)年正月、後醍醐天皇・父母の追薦、元弘の変以降の戦没者供養のため発願し、諸寺院に命じて書写させ、最終的に園城寺に奉納された。各巻末の発願文(3種あり)のみ木版印刷で、末行の「尊氏」は自署。現存は800帖弱。川瀬一馬氏旧蔵書。

大和物語

〔江戸初期〕刊

〔江戸初期〕刊

古活字版

2巻 2冊 27.9×19.5cm

平安時代中期、天暦頃に成立した歌物語。作者は未詳。本点はその古活字版で、江戸時代初期の慶長・元和頃に刊行されたもの。上巻の十三丁裏の末行と十四丁表の初行、下巻の三十一丁裏の末行と三十二丁表の初行の文章が、それぞれ重複してしまっているのは、活字を並べて製版作業を行っていた古活字本らしい手違いである。

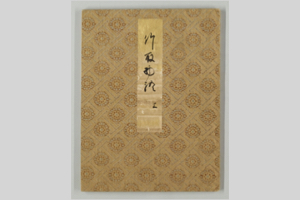

〔竹取物語〕

〔文禄慶長(1592-1615)頃〕写

〔文禄慶長(1592-1615)頃〕写

1冊 30.1×22.1cm

『竹取物語』は、平安前期に成立した物語。中学1年生の古典教材にも採用されて広く親しまれているが、じつは古写本がほとんど伝存していない。本点は、奥書・年記がないものの、大きさや紙質、書風から、文禄・慶長頃(安土桃山時代)の写本、すなわち現存する伝本の中で最も古い写本の一つと推測される貴重なものである。

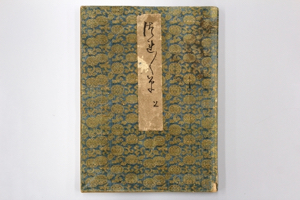

竹取物語

〔江戸前期〕写 奈良絵本

〔江戸前期〕写 奈良絵本

列帖装 上中下 3冊 22.9×17.5㎝ 箱入り

肉筆の美しい挿絵が印象的な『竹取物語』の写本である。こうした絵本を「奈良絵本」と呼び、室町時代後期から江戸時代前期に、富裕な公家・武家や新興の町人層向けに制作され、嫁入り本(嫁入道具の一つ)や棚飾り本(違棚に飾る本)として用いられたという。本点も金泥を用いた華やかな挿絵を十三図もつ豪華な絵本である。

絵入竹取物語

正保3年(1646)刊 / 〔京都〕 茨城多左衛門 〔江戸中期〕印

正保3年(1646)刊 / 〔京都〕 茨城多左衛門 〔江戸中期〕印

上下 2冊 25.8×18.5㎝

江戸時代になると商業出版が発生・発展した。それまで日本の古典文学作品は写本で流布し、それを享受できたのは上流階級のみだったが、商品として書物が流通するようになったことで大衆も読めるようになった。本点は正保三年(1646)版の本文に挿絵を追加し再版したもの。京都の茨城多左衛門から出版され、広く流布した。

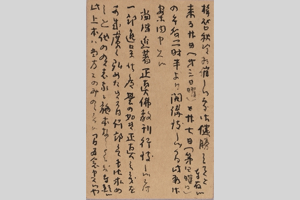

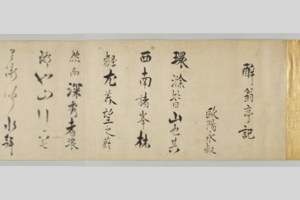

〔本阿弥光悦書巻〕

〔京都〕〔本阿弥光悦〕〔江戸初期〕写

〔京都〕〔本阿弥光悦〕〔江戸初期〕写

巻子本 1軸 30.8×571.1cm

本阿弥光悦(1558〜1637)は日蓮法華宗を代表する芸術家で、刀剣・出版・陶芸など多方面で活躍し、なかでも能書の誉れ高く「寛永の三筆」の一人と称された。晩年には徳川家から鷹ヶ峰を拝領し、法華村を営む。この「酔翁亭記」は、欧陽修(北宋時代)の詩を書したもので、晩年期の書の特徴がよく表れた一巻である。

うつほものがたり(宇津保物語)

〔江戸初期〕刊 古活字版

〔江戸初期〕刊 古活字版

上下(俊蔭巻) 2冊 27.2×17.8cm

作者・成立年とも不明だが、『源氏物語』や『枕草子』が本作に触れるので、平安時代中期には成立していたと推定される長編物語。全二十巻の最初の「俊蔭」の巻は、主人公俊蔭が難船や流浪の末、天人や仙人から琴の名器や秘曲を授かるという伝奇的内容で人気があった。そのため、古活字版ではこの巻のみが出版されている。

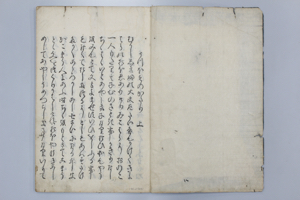

つれづれ草(徒然草)

〔兼好著〕

〔兼好著〕

〔中村久越〕〔江戸前期〕写

列帖装 2巻 2帖 22.1×16.3cm

兼好著。鎌倉時代末期の成立で「三大随筆」の一つとされるが、広く読まれるようになったのは江戸時代である。本点は江戸時代前期の書家として知られる中村久越が写したもの。久越は、松花堂昭乗に書を学び、晩年は加賀藩前田家に仕えた。金銀の切箔・砂子を引いた料紙は昭乗の好みで、松花堂流の書家がしばしば使用する。